古琴玄墨静心曲(首支AI生成古琴曲烛首演)

音乐会现场

文 | 卢旸

2021年12月24日,香港演艺学院古琴专业教师、中国首位古琴演奏专业博士生王悠荻在中央音乐学院举办古琴博士毕业音乐会。在这场作品融汇古今、形式多样的音乐会中,古琴曲《烛》完成世界首演。这是世界第一首由人工智能生成并公开演出的古琴曲,由王悠荻与中央音乐学院音乐人工智能与音乐信息科技系魏冰博士共同领衔的“AI释谱”项目组完成。该项目创造性地将人工智能等前沿科技应用于古琴领域,从零到一建立古琴数据集并完成古琴琴谱数字化的底层工作,以推动古琴文化保育与传承、复活古琴古曲、琴学研究、古琴新作品创作等迈上新台阶。

打谱难阻碍古曲复活

人工智能生成古琴曲,源自复活三千首古琴古曲的畅想。古琴是中华民族传统文化的杰出代表,有文字记载的历史超过三千年且从未中断,现存琴曲超过三千首。然而,目前经常被演奏的传统古琴曲目却不足百首。将古代琴谱中的琴曲转化成可演奏的琴曲,难点正在于“打谱”。

唐代曹柔发明的减字谱是古琴特有的记谱方式,主要记录左、右手指法和音位,不记录每个音的具体时值,所以仅凭减字谱本身并不能直接演奏。打谱就是把减字谱转化成可演奏的古琴音乐并记录下来的过程。“打谱耗时耗力,‘小曲打三月,大曲打三年’,这是大量现存古琴古曲未被复活的原因之一。”王悠荻曾打谱多首古曲被收录于中国琴会打谱优秀作品集,并在几年前开始思考如何运用前沿科技复活古曲。

近几年,人工智能发展突飞猛进,已成功应用于多个领域。2021年,王悠荻与魏冰共同领衔,联合中央音乐学院音乐人工智能与音乐信息科技系刘家丰、叶旭东、周子雅组成技术团队,研发“AI释谱——基于人工智能技术的古琴减字谱数字化平台”。魏冰目前在中央音乐学院音乐人工智能与音乐信息科技系攻读博士学位,“我们技术团队秉承对古琴的热爱,从最底层研发入手搭建技术平台,为的就是不断拓展人工智能技术的应用广度与深度。团队中我担任技术负责人,王悠荻担任古琴艺术负责人,确保能够有针对性地解决古琴目前遇到的问题。”魏冰说。

AI理解古曲没有预设

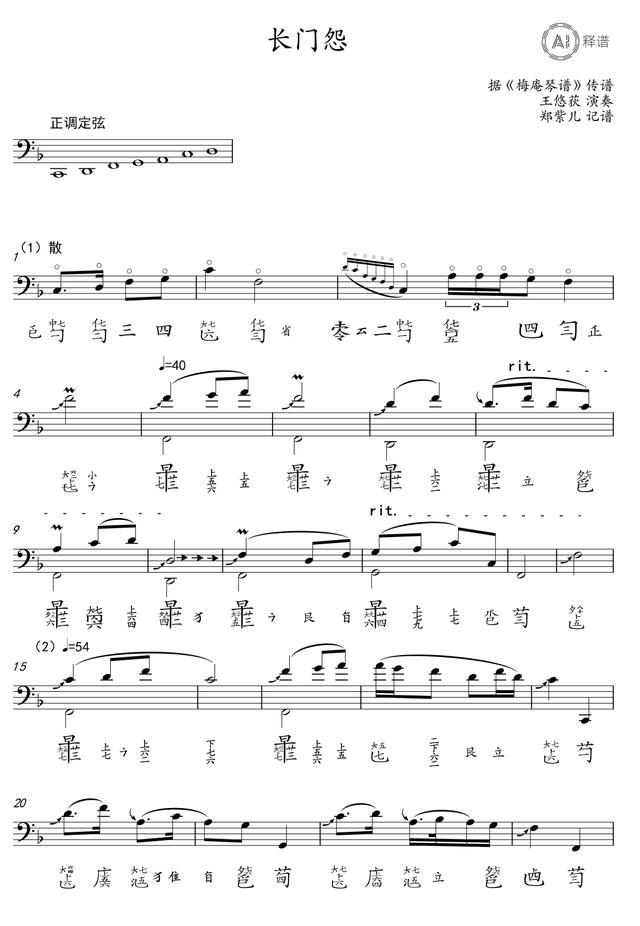

基于“AI释谱”技术的五线谱、减字谱双谱对照谱例

人工智能生成古琴曲是“AI释谱”项目一次水到渠成的尝试。“AI 释谱”启动后,团队首要工作是将古琴琴谱数字化,从零开始创建古琴数据集。数据集的数量和质量都对接下来训练人工智能的效果有直接影响。“创建数据集是从零到一的过程。当我们拥有了初始数据集,便想以此为基础尝试训练人工智能生成琴曲。我们希望以此作为一个起点,去探索人工智能自主创作古琴音乐的可能性。”魏冰说。

人工智能通过深度学习古琴古曲,提炼并生成的原创古琴曲《烛》,每个音都由人工智能生成,再经王悠荻整理、定谱完成。作品取名《烛》象征对自然和未知的想象。“如果未来成功复活三千首琴曲,那么以此为基础所训练的人工智能将帮助人们更深入地理解古曲,并有机会创作出更为复杂的琴曲,这将极大拓宽古琴发展的边界。”王悠荻说。

“作为首位古琴演奏博士生,王悠荻既具备演奏家的专业素养,也具备开阔的眼界和对理论的深度探索。”音乐会后,中央音乐学院教授、博士生导师赵家珍评价,《烛》总体上是对传统古琴作品的模仿学习,其中也有一些出其不意的“点”。这些点似有似无,将来发展成什么样子也未可知,但是无论如何,它是对古琴的一次探索,为古琴艺术的突破创造了好的开始。“突破不仅在于新作品的创作,也包括对传统的理解。我们在演奏古曲的时候,脑子里总有很多预设。但是人工智能没有这些干扰,没有个人好恶,反而可以把古曲‘理解’得更加精准、更加透彻。这对我们来说,是一个寻找传统、回归传统的路径。”赵家珍说。中央音乐学院院长俞峰教授评价,《烛》由王悠荻整理、定谱、首演,为古琴音乐庞大的资料库规划了新的应用场景和实施方案,标志着一个新的里程碑式开始。

AI颠覆减字谱排版

《烛》的诞生为古琴音乐打开了一扇门,而团队的目标仍然是复活三千首琴曲,并且已经阶段性地制作完成基于单一字体的古琴减字谱数据集,逐步建立减字编码的行业规范和标准,优化高效率减字谱OCR识别算法和基于减字谱和古琴音源学习的智能打谱算法。古琴减字谱数据集涵盖超过4万减字,满足对减字谱录入的全部需求。技术团队以此为基础,研发并孵化出“基于人工智能技术的减字谱数字化识别及排版服务”,并已率先上线。

古琴相关书籍的排版向来是比较繁琐的。由于市面上没有现成易用的减字字库,古琴类书籍和琴谱当中的减字部分目前大多是用传统手写、复制图片或者简单的减字谱输入法方式来实现。这种排版方式不仅费时费力、出错率较高、无法批量修改,很多减字也不够美观。

基于人工智能技术的识别、排版系统能够大幅提高减字谱录入和排版效率,以高准确率识别已有的手写体、扫描版减字,并替换成数字版字体,准确率远高于人工识别和手工输入,且人工智能的系统具备智能学习能力,其识别准确率将不断迭代、逐步提升。此外,“AI释谱”采用自主设计的减字谱字体,美观大方;字体为矢量字体,可无限放大不失真;而且支持五线谱与减字谱、简谱与减字谱双谱对照。

“‘AI释谱’只是一个开端。在不远的未来,依托人工智能技术,复活古曲三千首的梦想终将变成现实。我的导师戴琼海院士常说,做研究要综合运用‘理学思维、工科实践和哲学表达’。‘AI释谱’这个项目中我们希望做到科技融合艺术、历史交汇当下、人文启发创新,用理学思维分析问题,用工科实践解决问题,用哲学表达升华问题,不懈努力,去探究科技与艺术交叉研究诸多问题的本源。”魏冰说。

- THE END -

“星标”音乐周报微信公众号

不错过每条推送

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com