冯骥才获过什么奖(冯骥才留得清气满乾坤)

留得清气满乾坤——悼孙犁先生孙犁先生是中国当代文学史上有重要影响力的作家,深受广大读者和后辈作家的热爱。20年前的7月11日,孙犁先生在津辞世,冯骥才曾撰文悼念,感佩这位自己尤其敬重的前辈作家“为人为文一种明彻的个性,一种纯净的境界,一个唯其独有的审美空间”。转眼二十载,先辈“清气”犹在,使人倍感珍贵。分享此文,作为纪念。

文 / 冯骥才

忽闻孙犁先生辞世,一阵痛惜过后,却有一种异样感觉产生。静下心想,心中无声地冒出王冕那题画诗中最后的两句:不求人夸颜色好,只留清气满乾坤。

在我热爱继而从事文学的几十年里,不断地读到孙犁先生的作品。先是他那种风格独具的小说,他的乡土情感与真诚的人民性,那种风格一如白洋淀里的水光荷影,明亮透彻;后来便是他的散文随笔,亦是一样的清纯;其练达的文字,尤具古典文学的功力,仿佛荷叶上的颗颗露珠,晶莹闪烁。孙犁先生在中国当代文学史上自然居位甚高。那么,他身后给我们留下的除去作品本身还有什么呢?

我想,是他为人为文一种明彻的个性,一种纯净的境界,一个唯其独有的审美空间。

我至今还记得他在鞍山道那两间老式平房,一排书柜从中隔开,外边待客,里边起居。房子几乎没有什么装饰。方桌上一个圆圆的水仙盆,用清水养着十来枚各色的雨花石。那清澈而沉静的水与石头上不变的花纹,便是他个性的象征。记得他每收到外边寄来的刊物,则用裁刀在一边整齐裁开。取出刊物后,收起空信封,以便反过来再用。他的勤俭是认真的。做事如做人一丝不苟。

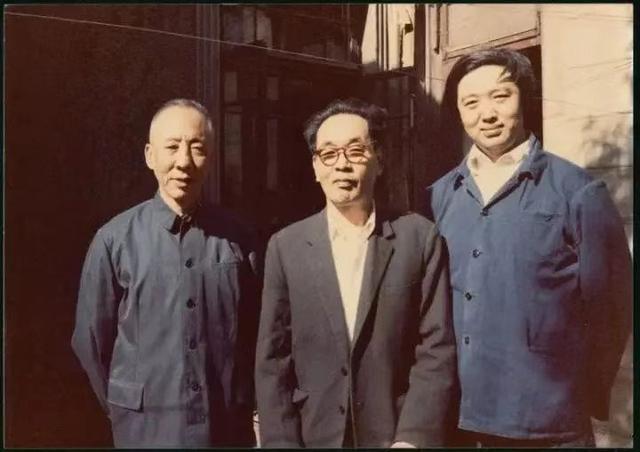

孙犁先生

他不爱热闹,自然更不善应酬,与人谈话时也是说的少。现在只记得一些关于沈复和李后主的谈话,那恐怕还和我偏爱这二位文人有关。他很少谈外国作家。当时我想,可能是“文革”才过不久,老人们心有余悸,尤慎于言吧!然而他在“文革”中从不苟合时污,不迎合权势,这在那个充斥着政治淫威的时代是极难做到的。由此看,不正是一种坚硬的骨气支持他这个外表儒弱的知识分子周身不染地度过了那风雨十年吗?

他不喜欢世俗的纷争与打扰,他甚至更喜欢寂寞一些,逢事辄必退避三舍。但是他又不会对社会的症结视而不见,往往忽出一纸言辞犀利的檄文;他既出世又入世,前者出于他的天性,后者出于他的社会良心。而其前者应视作为人高洁,不落俗;其后者则是他思想原则上的黑白分明,刚正不阿。

孙犁先生的美学是讲究距离感的。即便是他写那些抗战时代的小说,对自己十分投入的生活,也保持审美的距离。审美距离的最终成果是审美的升华,这也是他那些名篇今天还很迷人的关键。同时,距离使他冷静,深入,不被激情误导,所以孙犁的作品不煽情,不造势,不媚俗;看似很淡实际很深。他用生活本质的情感与美征服人。能使他如此自信的写作,来源于他为人为文的真实、透彻与纯粹。为了这种纯粹,他甘于寂寞。孙犁的寂寞才是彻底的、不打折扣的、真正的寂寞。他只要文学之内的东西,不要文学之外的任何东西。他终生守住自己的个性,也守住了自己的文学。

他给文坛留下的既是一种风格,更是一种性格。把这种风格与性格合在一起,便是孙犁的文学空间。孙犁是当代文坛特立独行的“唯一”。他是不可模仿也无法模仿的,这便是他至高的价值。也许我们的理论界过于钟情于种种舶来的新潮,对孙犁的空间还远远没有开掘。而且,在今天市场化中充满世故与故事的文坛艺坛中,由于孙犁这种为人为文的存在,使我们觉得清气犹在,呼吸起来,沁人心脾。

然而,此刻我还是有一种伤感。

记得十多年前,我陪方纪先生去看望孙犁。此后我还写过一篇《爱在文章外》的文章,记下他们见面时年轻人般无瑕的情谊。那一次以及后来的一幕幕都在眼前……还有在梁斌家看梁老一任天真地作画,在方纪家看方老用左手执着地写字。但这一切都已过往不复,成为历史。他们各自的那间书房于今安在哉?

陪方纪(中)去看望孙犁(左)

文学的一代先贤去了,历史的巨手把一个文学时代一下子翻了过去。这一代人中有多少昔日的才俊与文豪,都已化为一片虚幻,宛如远去的帆影。站在历史的面前,我们深深感到无奈与茫然。谁也无法把过去的时光拉回来。

但历史也不会空空而去。孙犁的一代不是把美好的有特殊意义的东西留给了我们?

我们因他们而骄傲。我们会珍惜他们留下的一切的。

2002.7.11

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com