唐朝的花面妆(盛唐之下发髻的)

山以草木为本,人以头发为本。在中国人的传统观念里:身体发肤,受之父母,不敢毁伤(《孝经》)。在古代,断发甚至是一种残酷的刑罚,被视为对父母的不敬不尊;女子断发也有恩断义绝之意,头发对于中国人的重要性可见一斑。

除了蓄发,古人对于头发的装饰及护理也十分看重,不同朝代、地区的发饰都有着不同的风格,一个小小的发式,承载着一个时代的审美精神,更能体现古人丰富的内心世界。唐作为我国历史上盛极一时的朝代,其浪漫情怀、狂大包容也能在这头发的"式"与"饰"之间有所体现。

一般来讲,人们对于女子妆饰的评述多见于发髻,对于鬟与鬓并不作过多叙述,但在盛唐时期,女子头发的整体造型往往是由这三种自由组合而构成完整,单单的髻并不能体现盛唐女性的发式之美。鬟与髻互有所通,鬟空髻实便是二者的区别。简单来说,鬟较为轻盈,髻则略显庄重。

- 鬟之美

女子未嫁时梳鬟,是少女的标志,人们常讲丫鬟,却从来不会将妇人称为丫鬟便是这个道理。诗仙李白有云:对舞青楼妓,双鬟白玉童。说的就是妓院中妓女双双对舞,旁边梳着双鬟的小童在伺候,以妓女对小童,双鬟指的就是还未出嫁的丫头,由此可见,鬟则未嫁,髻则妇人。白居易也曾写过:双鬟垂未合,三十才过半。说的便是才15的小童。

鬟有高低、数目、长短之分,有倾鬟、云鬟、软鬟、同心鬟等,但梳法并不多,多是将双边发绕成环状系于耳旁,或作细线状、或作宽扁状。

在盛唐,鬟与髻一样,都以高为美,刘禹锡:长鬟如云衣如雾……李商隐:高鬟立共桃鬟齐,都是赞颂当时女子的高鬟。

- 髻之美

沈从文先生在《中国古代服饰研究》有讲:唐代妇女发髻,初唐稍后,身份较高的贵族妇女,已一变隋朝的平云式,向上高耸。

可见唐代女子发髻多以高髻为主,高髻与云髻、软髻等不同,并不是发髻的某一种式样,而是按高低分发髻式样的分类,盛唐时期以满为美,高髻自然也就成了风尚,白居易就曾写过:"时世高梳髻,风流澹作妆。"便是说当时以高髻为时兴的事情。

发展至后来,高髻还因梳妆繁琐、式样繁杂备受人们喜爱,由流行高髻慢慢转变为推崇高髻,刘禹锡在《赠李司空妓》中便有此意:高髻云鬟宫样妆,春风一曲杜韦娘。这首诗本是刘禹锡送给一代名妓杜韦娘的,在夸赞杜韦娘时,他偏偏选用了高髻来隐喻,说杜韦娘的高髻似宫中女子的样式,以此来抬高诗中之人,可见当时以高髻为美的习俗。

- 义髻之美

当然,并不是每个人的发质都适合梳高髻、高鬟,毕竟现代人都有秃头的烦恼,古人也不例外。但这并难不倒聪明的女子,毕竟女人为了美什么都能想到,他们会在发髻中增垫各类饰物以增加头发的厚度,或以假发与真发编织在一起,增其美感,但若是这样都不能拯救发质,也不必气馁,完全可以使用假发,这便是义髻了。

其实早在先秦时期,假发就已经有所使用了,到了唐朝,更是发展迅速,许多女子都采用这种方法来装饰自己的发髻,最为常见的办法便是用木头或其他材料制成高髻的样式(见上图),并饰以布帛、黑漆,在需要的时候直接装饰在头上,以自己的头发外包,既省时省力又美观,谓之"义髻",唐代的诗人大小李杜都曾作诗作证,如:秋思抛云髻;和簪抛凤髻。

- 鬓之美

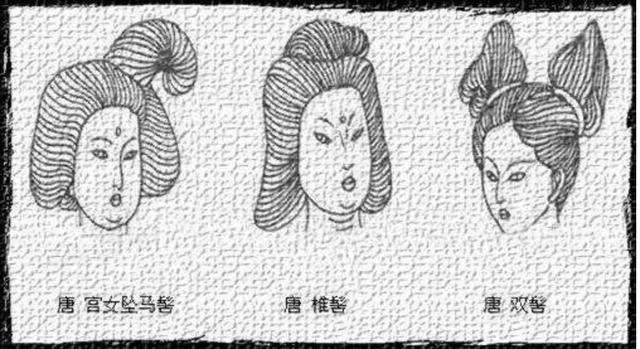

今天我们常说"鬓角",这一说法便是从古沿袭而来,一般来说,人两颊与耳线之间的头发便被称为鬓。从图中我们可以看出,古人一直对于鬓发十分看重,从最初的边缘整洁到后来有所装饰,再到魏晋时期以长鬓为美,南朝有诗云:"妆成理蝉鬓,笑罢敛蛾眉。"讲的便是女子的发鬓,唐代的"鬓发抱面"便是由蝉鬓演变而来,唐代国立盛极一时,万事万物皆生博大之姿,就连女子都是以丰腴为美,鬓也不生例外,出现了"两鬓抱面",是唐代女子发式特有的特点。

发髻之饰:簪、钗、栉、花、钿、步摇现代社会女孩子爱美,往往会将自己的头发染成各式各样,也会佩戴一些饰品,但与唐代女子相比较,只能说是小巫见大巫,唐代发

饰之类别、式样只能说是详尽其数。我们最为熟悉的簪饰实际上是由笄(ji)演化而来,常说及笄礼,便是如此。《中华古今注》:"女子十五而笄,许嫁于人,以系他族,故曰髻而吉。"说的是女子十五成人礼要插笄换成成人的发髻,表示可以嫁人,后来逐渐演变成插簪饰,用以约束、固发。

一般来讲玉簪是人们最熟悉的簪饰,但唐代的簪饰不仅以玉入料,还会采用金、水晶甚至犀牛角、玳瑁等材料,这要得力于唐朝国力强盛,四方朝贡的物产丰富,对外开放程度深,才会有如此丰富的原材料来制作簪饰。

有些人常分不清簪与钗的区别,实际上这是两种完全不同的头饰,簪为单支,钗却有双头甚至多头,由钗梁与钗头组成,上饰各类鸟鱼等并以此命名,如:雀钗、鸾钗等。

除此之外,与簪钗齐名的女子头饰还有步摇,白居易在《长恨歌》有句"云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵"小时候读这句诗词的时候常觉得金步摇是为动词,后来才知道,步摇实是一种装饰。

"步摇,上有垂珠,步则摇也。"讲的就是发簪或钗上饰垂饰,女子一步之间垂饰便跟着摇动,谓之步摇。《新唐书》有载:妇人则簪步摇钗。这便是步摇与簪钗齐名。唐代女子风雨多姿,慢步轻声,一颦一笑之间,步摇随动作而摆动,自有几番风味。

钿饰是古代头饰中人们最为陌生的一种,《说文解字》中对钿有过注解:"钿;金花也。"虽不尽其然,但也大致描绘出了钿的形制,其实钿不仅以金入料,也有珠翠宝石等,根据材质不同成为金钿、宝钿、花钿等。白居易《长恨歌》中就有描写"花钿委地无人收。"

栉其实是梳和蓖的总称,早在新石器时期,梳子就已经出现了,最初为清理头发的工具,唐代女子在梳理髻发的时候常绾发并插梳为美,所以梳蓖也做装饰之用。白居易曾书:"钿头云篦击节碎,血色罗裙翻酒污。"就是对将梳蓖饰在头上的体现。

除了金属、玉饰等,盛唐时期最大的特色便是以花为饰,花色娇艳,非绝色不能驾驭,但盛唐的狂放就在此体现出来,寻常女子也敢以花为饰衬托自己的美,这便是盛唐的浪漫。

盛唐气象之下,牡丹受人喜爱,花卉也较前朝丰富,女子爱花,便将其饰在头上,渐渐成风,一般来说,牡丹、蔷薇、芙蓉等都会用做发髻的装饰。周昉在《簪花仕女图》中对这种风俗有所描画,其中的侍女就是簪牡丹花为美。

唐代女子发髻在不同时期的式样表现初唐时期的发髻多沿袭前代而来,比如惊鹄髻,原流行于魏晋南北朝;螺髻原是儿童发髻,到了唐代才为成年女子喜爱;而半翻髻是由隋朝的翻荷髻演变而来,唐初女子仍流行这些发式,便是沿袭前代而来。

到了盛唐时期,女子发髻更显堂皇富丽,人们以各式鲜花绢帛装饰在发髻上以作花髻,或以宝石翠钗插满头顶以做宝髻。除此之外,此时的女子发髻更显盛唐兼容并包之风,融合了其他少数民族的风俗,形成了乌蛮髻、变形回鹘髻等发髻样式,回鹘是盛唐时期北方最强大的民族,与唐互通有无、交往甚多。

与初唐、盛唐时期昂扬向上的景象不同,唐中晚期的整体呈现颓败之时,在女子发髻上也有所体现,此时女子所流行的发髻不再是富丽堂皇之式,反而偏向于"病娇美"。比如抛家髻以两鬓抱面,高髻歪斜,似被抛状,故得名抛家髻;闹扫妆髻和丛髻皆呈现杂乱状,以杂乱为美。

唐代仕女图中的女子发髻:倾国倾城貌,多愁多病身唐代作为仕女图发展最为兴盛的朝代,不仅将仕女图推上了一个高峰,更是将整个盛唐都装进了仕女图中。以女性形象为描绘对象的仕女图,对于研究唐代女性的发与史有着十分重要的意义。唐代仕女图众多,这里仅挑选其中具有代表意义的几幅。

作为中国十大传世名画之一,《步辇图》在仕女图中的重要地位显而易见,其描绘了禄东赞朝见李世民的景象,也不必赘述。且看唐太宗身边随侍的九名侍女,其所属发髻皆为云髻,并未佩戴繁重的饰品,整体飘逸自然又不失气派,颇有初唐青春勃发、初显尊贵的意味。

唐代仕女图最为杰出的代表作家就是张萱和周昉,二人所作的《虢国夫人游春图》、《簪花仕女图》和《宫乐图》等对唐代仕女的刻画十分到位,从中我们也可窥见盛唐由盛转衰的迹象。唐玄宗即位后锐意进取,治得盛世,史称"开元盛世",但后期唐玄宗并没有延续成功,而是开始守成喜功,宠爱杨贵妃,终日骄奢淫逸、不思进取,任用奸臣,所以自安史之乱后,盛唐由盛转衰。

《虢国夫人游春图》描绘的便是这一时期的景象,虢国夫人是杨贵妃的姐姐,在图中,其身骑骏马游春,头上饰的正是堕马髻,形如其名,落马髻表现的正是美人从马上跌落时发髻似散不散的凌乱之美,盛唐时期的发髻雍容华贵,自不会喜好这种风格。

到了唐晚期的周昉所作之图十分写实,周昉出身豪门,与他来讲豪门女子的奢靡与空虚是再容易不过的,《簪花仕女图》表现的便是几位贵族妇女戏耍赏花的情景,虽然表面一副其乐融融、悠闲自得,但不难看出早没了盛唐时期的那份底气,小小的发饰细节就能看出,其发式皆不设鬓饰,没了那份讲究,却在装饰上下功夫,牡丹与金饰并重,装饰繁杂,尽显奢靡。

无论是唐前期的《步辇图》、盛唐时期的《捣练图》还是唐由盛转衰时期的《虢国夫人游春图》和唐晚期的《簪花仕女图》,都能看出当前社会的一丝痕迹,社会对于当前审美的影响是巨大的,从仕女图中的发髻便能辨得一二。

结语唐代作为我国历史上罕见的强盛时期,生来就带着一股狂妄与浪漫,无论是在经济、文化、军事还是外交上都十分出色。

从横向上看,唐代上通开明,下则通达,整个社会都洋溢着一种兼容并包的精神,小小的发髻也受这种风气的影响,承袭前代之基础,融合外族之式样,加以盛唐气象的狂放,形成了一股独特的丰腴之美。发饰也是一样,良好的对外交流让发饰有了更多的原材料与设计,长安作为当时最繁华的大都市,享受着四方朝贡,源源不断的珠宝珍异都汇聚一都,奢华二字在小小的发饰之间一览无余。

而从纵向来看,唐代女子的发式和发式自初唐承袭前代而来,到盛唐兼容吸收异族风格和原材料并将其不断融合,从而包形成自己的风格,再到中晚唐时期受社会风气影响逐渐由高贵大气走向"病娇美",更是对大唐气象由盛转衰的最好解读。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com