为什么要稳定失业率(如何看待失业率问题)

之前文章《经济增长、失业率与户籍制度问题》讨论了我国就业和失业问题,其中一个非常重要的指标是失业率。今天想谈谈失业率是个啥。或许大部分人认为自己已经明白什么是失业率,不就是失业人数所占的比重嘛。这样的理解没有错,但是不够准确。

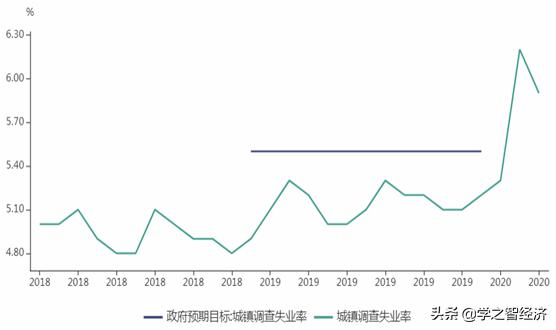

数据来源:WIND,作图:学之智经济

从失业率定义谈起。失业率是指一定时期满足全部就业条件的人口中没有工作的人口的比重;或者指超过一定时间,具备就业条件并且愿意工作的人群中,没有找到工作的人口所占的比重。用公式表达:失业率=失业人数/(在业人数 失业人数)%。

数据来源:WIND,作图:学之智经济

想要详细理解失业率,就得弄明白什么才算是失业。虽然不同经济学家对失业的理解不一样,不同国家对失业率的政策也不一样,但对失业和失业率的定义基本上都是要满足这几个要素条件:

一是时间范围。就是失去工作的状态要达到一定时间长度。有的研究者认为要达到一周以上,也就是连续5天没有工作,还算不上失业。也有的又认为要达到一个月以上,那么连续20天找不到工作也不算失业。时间长短差异将导致失业率数据的偏差。

二是年龄范围。计算失业人口只能算劳动适龄人群。婴幼儿和老年人不能计算入内,无论是计算失业率的分子还是分母都不计入。不同国家劳动适龄人口年龄段的定义有差异,最常见的是18-60岁,也有的认定为下限是16岁、上限是65岁。因此,我国有14亿人,但并不是这14亿人全部纳入失业率和就业率统计。

三是具备就业条件。在劳动适龄人口中,有残疾、病患等不适宜劳动的人群不统计到失业率中。但是残疾和病患达到什么程度才不计入,这就仁者见仁、智者见智了。虽然达到劳动适龄人口、身体也健康,但是正在继续读书深造、服兵役、服刑入狱等,也是不具备就业条件的,也不纳入失业率统计。其他原因导致不具备就业条件的,也不纳入失业率统计。

四是愿意工作的人。在以上条件都满足的情况下,有的人仍然不愿意工作,只想做个啃老族,这样的人群也不算作失业者。这一条是普遍认同的,但存在一定异议,就是如何定义“愿意工作的人”。“愿意”和“意愿”是典型的主观行为,不同人的意愿差异也很大。

例如,某人只具备月薪2000元工作的能力,但是他一定要寻找10000元的工作,并声称自己在努力寻找意愿的工作。然而他一直处于待业状态,是否认定为失业?他所谓的“意愿的工作”是真意愿还是假意愿?

说个题外话,主观意愿问题一直是困扰经济学研究的一个重要议题。特别是研究个体行为的微观经济学,类似“边际效用”“基数效用”这样的主观指标难以量化,不同个体效用差异很大,即便同一个体在不同时期和心情下效用偏差也很大,导致微观经济学的实用性大打折扣。这个问题以后我可以进一步探讨。

看了以上内容,相信读者基本上理解了失业和失业率的详细含义。在此基础上,引申出不同类别的失业和失业率概念。以下列举一些主要类型,不再一一详述。如果读者反馈对某一个指标感兴趣,以后我再详细分析。

自然失业率:达到充分就业状态下的失业率。充分就业并不等于全部就业,不是没有失业,理论上失业率不可能低到0%。自然失业率是个理论概念,如果要计算自然失业率,可以观察长期充分就业状态下的失业率波动的平均值。某个时点的短期失业率可能会低于自然失业率(通常出现在短期供给大于长期供给的时候)。

隐蔽性失业:表面上在工作,但是并未对生产做出贡献,简单理解为出工不出力。在上世纪90年代以前,国企存在明显的隐性失业率状况。当然,不少人认为我们现在也存在明显的隐性失业。

摩擦性失业:主要指人们在换工作的过程中出现的阶段性失业现象。回到前面那个只具备月薪2000元工作的能力的人的例子,他的目标工资是1000万/月。如果他原本有一份3000元/月的工作,不但由于能力有限干得很吃力,而且薪资收入还远远不如预期。为了寻找梦寐以求的工作,他辞掉了3000元/月的工作,并且不断通过学习提高自己的技能,通过努力2年之后胜任了一份10000元/月的工作。那这2年待业时间可以算作摩擦性失业。

结构性失业:主要指经济结构转变、产业变迁、技术提升等导致的阶段性失业现象。在经济快速增长过程中,结构性失业现象是比较普遍的。当前,我国经济结构转型和增长方式转变导致大量劳动密集型产业、高能耗高污染产业、粗放式投资过剩产业萎缩,带来的失业上升压力就是结构性失业。出现这样的状况,需要对劳动者的知识、技能、观念等培训提升,才能适应新的就业需求岗位。

此外,还有周期性失业(经济周期波动导致的失业情况)、季节性失业(季节性比较强的工作存在的自然失业情况)等等。

数据来源:WIND,作图:学之智经济

最后,补充讨论下我国独特的失业情况。在之前文章《劳动节从就业问题谈起》已经从户籍角度较为详细的讨论了我国就业和失业问题,感兴趣的朋友可以前往查阅。在此,做三点补充。

第一,严格意义上讲,根据之前介绍的失业和失业率概念,由于我国农村户籍人口拥有可耕种的土地,不存在真实的农民工失业情况,但不否认会有隐性失业状况。一个人可以耕种完成的土地分给两个农村户籍人口,那么就有一个人是隐性失业。

第二,农村户籍人口的本质工作是农业耕种,进入城镇工厂就业可以理解为找了份第二工作,目的是为了提升收入水平。这种行为减少了农业耕种劳动力数量,一定程度上降低了隐性失业。如果城镇工作岗位萎缩导致农民工丢失了之前找到的第二份工作,再次重新回归到土地上,这一变化并不会抬升真实的失业数据,但应该会带来隐性失业的上升。

第三,在当前的劳动力供需环境下,隐性失业指标可能比城镇调查失业率、城镇登记失业率更为重要。为此,建议设定一个隐性失业率指标,能够为经济研究和政策决策提供很大帮助。我国已经在探索城乡一体化发展,在居民收入、消费支出等方面已经有成熟的城镇居民和农村居民合二为一的经济统计数据,在此基础上可以探索设定一个城乡一体化失业率数据。

(学之智原创作品,转载请注明出处及作者。)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com