中华民族大观园(中国五十六个民族大观园三)

接着看看下面五个民族历史文化:

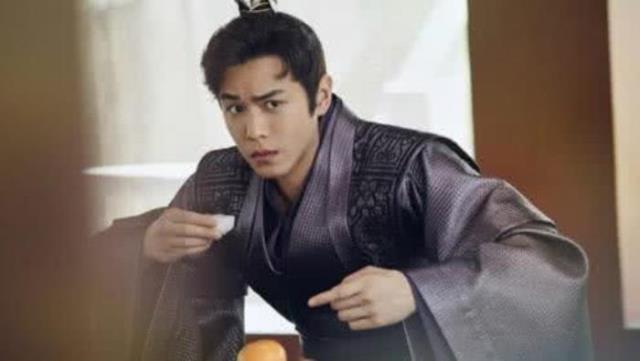

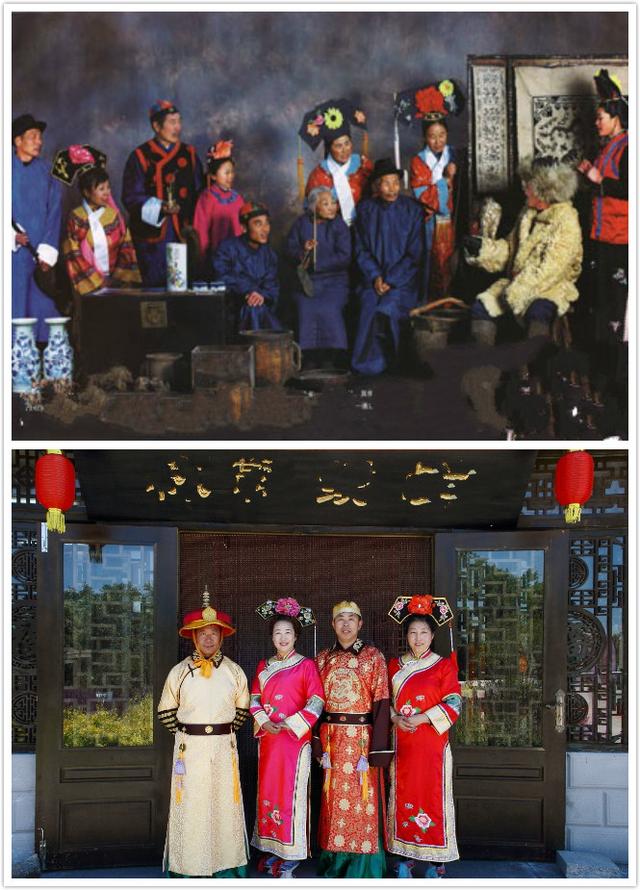

满族:一个悠久的渔猎民族,满族的文化丰富多彩,在其形成和发展的历史过程中,开放虚怀、兼收并蓄。北京是满族的第二故乡,北京满族的显著特点是,大都是有家族谱可查的老北京人。满族多年来与汉族全面同化,淡化了本民族的语言,许多语言已成为北京话,文字也已成了死文字。北京满族从1644年进关,至今已三百多年。那时,驻全国各地的满族八旗将士大多也是从北京派出去的。

满族服饰主要有这四件套:礼帽、袍子、马褂、马甲。类似于今天的帽子、长衣、七分袖、坎肩。帽子分凉帽、暖帽。凉帽的制作很是由一种草编织而成,再配顶子、红丝线等,顶戴花翎是清朝官员身份的象征。按清礼仪,一品为红宝石,二品为珊瑚,三品为蓝宝石,四品用青金石,五品用水晶,六品用砗磲,七品为素金,八品用阴纹缕花金,九品为阳纹镂花金。无顶珠者无官品。花翎又分一眼,二眼,三眼,三眼最尊贵;所谓“眼”指的是孔雀翎上的眼状的圆,一个圆圈就算做一眼。

满族火锅历史悠久,不仅是满族的传统食俗,还是最早流行于东北寒冷地区的一种美食。铜锅炭火,鸡汤沸腾,汤中杂以酸菜丝、粉丝,用来涮猪肉、羊肉、鸡肉、鱼肉,不时还有野鸡、狍子、鹿肉及飞龙肉。有的也用各种山磨菇调汤,如榛菇、元蘑、草蘑、海拉尔蘑等,其山珍海味龙其不凡。八碟八碗原为满族正宗桌席。八碟分四冷四热,冷菜基本为拼盘类,如素拼、猪头肉等,热菜以炒菜类为主,如:木须肉,竽香肉丝,糖醋里脊等。八碗主要是炖、汤类,有四味之分,酸、辣、香、甜,如梅菜扣肉(酸)、海参汤(辣)、鱿鱼汤(香)、水果汤(甜)等,。猪肉炖粉条,酸菜、粘玉米、笨鸡等等,等等。现今八碟八碗的饭店已经在全国各地都有,是典型的东北菜。

那满族人喜欢玩什么呢?下面我们了解一下满族的文体艺术。第一当然是射箭!练习弓箭有“弓力七斗,箭发如凿,入辄不可出”,“冬练三九,夏练三伏”等说法。第二是摔跤。这是满族的花会行当,也是一种体育活动。一人扮两人摔跤,模仿得维妙维肖,一时难辨真假,显得滑稽、幽默。

喜欢舞蹈的知道满族喜欢跳什么舞蹈么?“莽势”舞时二人相对,举一袖于额,反一袖于背,盘旋作势,称为“莽势”;舞者歌唱时众人拍手以“空齐”二字相和,叫“空齐”。群众最喜欢的还是秧歌舞。有徒步、高跷之分,舞者脚下绑三四尺高木棍,即称踩高跷。

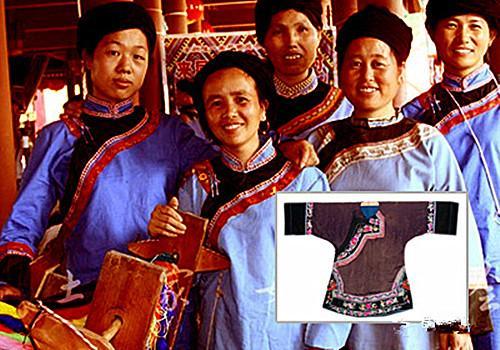

侗族:(侗语作 Gaeml)是中国的一个少数民族。居住区主要在贵州、湖南和广西的交界处,侗族的名称来自“溪洞”,这是当地人传统的行政单位,今天当地还有许多地名叫“洞”。中华人民共和国成立后将这些地方居民统称为侗族。

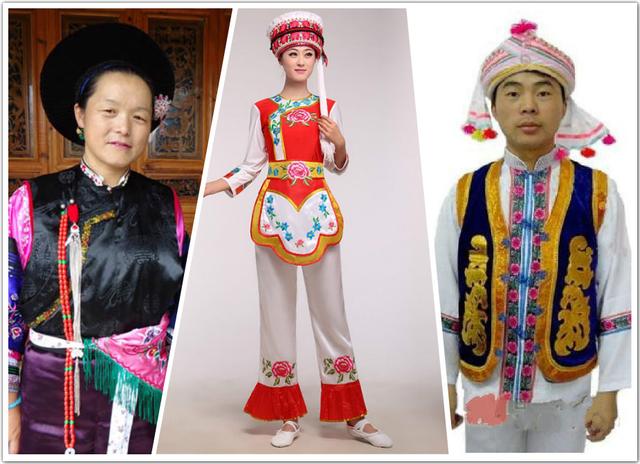

服饰:男子服饰的演变与汉族服饰基本相似。唯妇女的服饰除县城外,仍保持着传统的特色。侗族的服饰,以居住的地域划分,可大致分南北两种类型,各具特色。北部地区由于水陆交通较为便利,生产水平较高,文化较发达。头饰和银饰是平秋妇女最讲究的装饰品。南部侗族地区的服饰则迥然不同。由于地处山区,交通不便,因而至今仍保持着较为古老的裙装。

饮食文化:侗族地区大多日食四餐,两饭两茶。饭以米饭为主体。平坝多吃粳米,山区多吃糯米,糯米种类很多,有红糯、黑糯、白糯、秃壳糯、旱地糯等等,其中香禾糯最有名。他们将各种米制成白米饭、花米饭、光粥、花粥、粽子、糍粑等,吃时不用筷子,用手将饭捏成团食用,称为“吃抟饭”。

侗族一般习惯于清晨做好一天的饭菜,带上山去食用。其中香禾稻做成的“抟饭”尤为甘美,有“一家蒸饭,全寨剽香”之说。侗族人喝的茶专指油茶,鱼鲜包括鲤鱼、鲫鱼等,吃法不同。肉品主要是猪、牛、鸡、鸭肉,吃法与汉族差别不大。瓜果有刺梅、猕猴桃、乌柿、野杨梅、野梨、藤梨、饱饭果、刺栗、大王泡,以及松村嫩皮、桑树嫩皮、香草根等。野味包括鼠、蛇等。饮料主要是家酿的米酒和“苦酒”,以及茶叶、果汁。据粗略估计,侗族的常见食料不少于五百种,天上飞的,水里游的,地上长的,草中爬的,只要能吃,无不取食。显示出他们的聪明才智和很强的生存适应能力。

侗族嗜好酸味,自古便有“侗不离酸”的说法,他们自己亦称:“三天不吃酸,走保打倒窜。”在侗家菜中,带酸味的占半数以上,有“无菜不腌、无菜不酸”的说法。

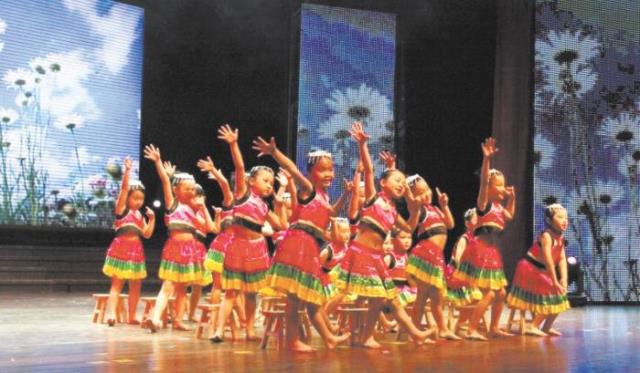

瑶族:瑶族的传统文化,是瑶族人民世代流传下来的;是古代瑶族人民辛勤劳动的结晶;是瑶族人民无声的语言. 瑶族传统文化多种多样,比如精美的纯手工瑶族刺绣;有豪放豁达的瑶族舞蹈;也有优美动听的瑶族音乐;还有美丽的瑶族神话故事……种种这些,都是代代相传下来的.

服饰:在风俗习惯方面一直保持本民族传统特点,尤其在男女衣着上更为明显。过去因其居住和服饰等方面的特点不同,曾有“过山瑶”、“红头瑶”、“大板瑶”、“平头瑶”、“蓝靛瑶”、“沙瑶”、“白头瑶”等自称和他称。瑶族人精于织染、刺绣,服饰亦多种多样。防城花头瑶女子穿对襟交领长衣,衣襟滚边,袖口镶饰布条。下着短裤、绑腿,用红穗缠头,顶一方挑绣几何纹头帕。大瑶山花兰瑶女子穿对襟交领式长衣,衣侧开衩,领襟、衣摆、袖子皆施以精美的红色绣饰,下着青布短裤、织锦绑腿、木屐,青布帕、白帕包头,颈尖佩带银圈等饰物。金平红头瑶女子穿青布对襟长衣,领襟有红色绣饰和一排银牌。瑶族至今仍穿五色服及狗尾衫,以示不忘祖先。

饮食文化:瑶族以大米和玉米为主食,杂以马铃薯、野薯、芋头以及豆类而食。男女嗜好饮酒,几乎家家都能自酿白酒,酿酒原料多用糯米,凡通节日喜庆,痛饮终日,劳动之时以竹筒盛酒带至田间,对上清水饮“寡酒”,借以解渴和消除疲劳。副食——油类是以自产的茶油和猪油为主;肉类是以家养的生猪和家禽为主,也有猎获的山禽野兽和河鱼等肉。因瑶族山区离市场比较远,平时购买猪肉不大方便,所以过春节时,家家户户都杀猪过年,除过年节吃用外,则把猪肉砍成长条,抹上佐料,挂在灶上薰成腊肉,此外还有腊肠、腊鸡、腊鸭、腊鸟和米粉肉等等。其中瑶族的腊肉和米粉肉扬名远近,肉味香而不腻人;米粉肉的制作是把大米炒熟,磨成细粉,加上佐料,把猪肉切成肉片与米粉,佐料拌匀后,用藕叶把米粉肉包发蒸熟而成,此肉带有莲花的清香。菜类是——瑶族人主要是食用自产的各种蔬菜,以及南瓜苗、蕃薯叶、竹笋、木耳、磨菇等等。米酒瑶族有嗜酒的习惯,米酒是——用大米或玉米酿成的,约有 20 度左右。瑶民上山劳动一天回来,喝上一碗米酒,既可以解渴,又可以消除疲劳。 粽子、糍粑和油角等是瑶族人民逢年过年常制的食品。

白族:主要聚居在云南省大理白族自治州,此外四川省、重庆市等地也有分布。白族有本民族语言,白语属汉藏语系藏缅语族彝语支。汉文自古以来一直为白族群众通用。白族在艺术方面独树一帜,其建筑、雕刻、绘画艺术名扬古今中外。在形成与发展的过程中,与周边的各民族相互往来,创建了灿烂的经济文化。白族是一个聚居程度较高的民族,有民家、勒墨、那马三大支系,受汉文化影响较深。

服饰:总体上看,男子的穿戴简洁朴素,中老年服饰较为淡雅,姑娘和小孩服饰比较艳丽。以年轻姑娘的服装为例,上衣多为白色或浅色襟衣或衬衣,紧袖管上镶有各色花边。外罩多为红色,浅蓝色为主的领褂。下穿白色或浅色长裤。腰系短围裙,镶有花边,缀有绣花图案。宽花腰带和飘带紧束腰身,头梳独辨,盘于叠成长条形的桃花或印花头巾中间,再缠以红头绳,左侧飘吊着一束雪白的缨穂,手腕上戴银质或玉石的手镯。脚穿绣花鞋。这一身打扮,浓艳而又不失庄重,线条美丽,婀娜多姿,飘然若舞,十分讨人喜欢。

饮食文化:白族是一个以农耕为主的民族,主营农业,兼营渔业、畜牧业及手工业。大米、小麦为主粮,主餐都有蔬菜和咸菜佐餐。善于腌制火腿、腊肉、香肠、猪肝鲊、油鸡枞和各类咸菜。白族通常习惯于日食三餐。农忙时节或节庆期间,则多加早点和午点。在饮食上喜欢酸辣麻甜食品,烹饪技艺也相当高超,能制作许多特色鲜明的风味菜肴。如乳扇、生皮、火腿、香肠等腌腊制品及各种山珍果品和蜜饯。受佛教影响,白族素食制作也遍及民间。白族地区风味特产众多,其中以乳扇、蜜饯、雕梅、炖梅、猪肝鲊、风干鲊、下关沱茶、苍山雪绿等久负盛名。大理雪梨、宾川柑橘、漾濞核桃等都是深受欢迎的有名果品。白族地区盛产鱼虾、螺、蟹等海鲜。白族海味食谱中,以砂锅鱼、海水煮海鱼、梅干酸辣鱼、冻鱼、泥鳅钻豆腐等最具独特风味。

白族人就餐讲究礼仪,先客后主,先长辈后晚辈。进餐时长辈或客人要坐上座,晚辈依次在两旁或对面落座。晚辈要随时为长辈添菜加汤。

“八大碗”是白族最常用的待客菜肴,八个菜具体不尽相同,但必定有一碗“大炖”和一碗酥肉。

土家族:自称为“毕兹卡”。“土家族”是汉族对“毕兹卡”的称呼。土家语属汉藏语系藏缅语族,土家语支,也有人认为归入缅彝语支,是藏缅语族内一种十分古老独特的语言。绝大多数人通汉语。

土家族女装为短衣大袖,左袄开襟,滚镶2~3层花边,镶边筒裤;男装为对襟短衫。“过赶年”,即提前l~2天过年,是其重要节日。土家族男子穿琵琶襟上衣,缠青丝头帕。妇女着左襟大褂,滚两三道花边,衣袖比较宽大,下着镶边筒裤或八幅罗裙,喜欢佩戴各种金、银、玉质饰物。在土家族的心中,繁多的色彩中,红色则最受人青睐。红色有着热烈、鲜艳、醒目、祥和之感,因此喜红者诸多。有色必有红,久而久之,不但在服饰上而且在生活上也形成了无红不成喜,有喜必有红之俗。“改土归流”后,由于受封建王朝的压制,以及中原文化的强大影响,土家族的服饰男女服装均为满襟款式,改掉了“男女服饰不分”的民族服装,加以土家族的家织花边,保持着本民族服装的浓厚特色。

饮食文化:土家族的饮食家家都有酸菜缸,用以腌泡酸菜,几乎餐餐不离酸菜,民间十分注重传统节日,尤其以过年最为隆重。届时家家户户都要杀年猪,染成红、绿色,晾干而成,做绿豆粉、煮米酒或咂酒等。猪肉合菜是土家族民间过年、过节必不可少的大菜。每年农历二月二日称为社日,届时要吃社饭。端阳节吃粽子。

糯米粑粑是土家族民间最受欢迎的食品之一。重阳节打粑粑,女儿“坐月”送粑粑,修房上梁抛粑粑。节日里馈赠亲友,一般也都是互送粑粑。除糯米粑粑外,还有高梁粑粑、小米粑粑、包谷粑粑等。腊肉是土家族的上等大菜。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com