人工智能导论中动物识别系统(基因工程人工智能)

动物对人类有多重要?

1月14日,美国《新闻周刊》网站称,五角大楼的研究机构正在研究利用昆虫发展人工智能(AI)相关新技术。

去年12月,美国媒体透露,美军将斥资4500万美元利用基因工程改变常见的海洋生物,旨在基因层面,通过合成生物技术,比如海洋微生物的改造,实现敌方舰艇通过时预警、舰艇自我修复,甚至“吃掉”对方的装备。

从象战、骑兵、细菌部队到仿生机器人、基因工程、人工智能,它们参与甚至改变着人类的历史进程!

今后,新型“动物士兵”或许是下一代“生物战争”的战略制高点……

文︱易芳

编辑 | 李雪 瞭望智库

本文为瞭望智库原创文章,如需转载请在文前注明来源瞭望智库(zhczyj)及作者信息,否则将严格追究法律责任。

历史上的每一次变革,都以新型作战力量的兴起为发轫。

战争实践证明,当某一个新的军兵种或起主导作用的技术兵器占到总量的10%左右,就足以引起作战方式的变革。

人类总是会找到动物参与战争新的着力点——在机械化战争时代、骑兵逐步走下“神坛”之后,信息战时代的电子植入技术、脑波控制技术、基因编辑技术,都可能是“动物士兵”的下一次机会。

1

大象战士为何销声匿迹?

在人类技术发展相对缓慢的一段时间内,战场上的各方依靠战阵进行正面对抗,战争的胜负取决于战阵合力的大小、战阵空间位置的变换、以及交战双方撞击点上受到冲击力的大小。

因此,在速度和力量方面更有优势的动物便被聪明的古先民选作方阵中的重要兵种,比如火牛阵、象兵阵等。

*象兵

人类驯象己有5000多年的历史,象兵是人类较早的动物士兵。

象兵在战争中的使用基本有三种方法,一是“冲阵法”,二是“负刃法”,三是“骑御法”。

公元前4世纪末,中国的军队就有了象兵作战的记录。吴楚争战中,楚兵在几百头大象尾部缚以火绳,点燃后驱入敌阵,使吴兵大败。

(象兵部队的辉煌)

公元前326年,印度国王波鲁斯依靠200头身披铠甲的巨象,打败了马其顿国王亚历山大的远征军。

迫使马其顿王国在公元前323年组建了第一支战象部队,帮助他在攻击埃及国王普图利米的军队时大获全胜。

后来,亚历山大的继承人佩迪卡斯还精心设计了一种象战车。

应该说,象兵曾经能够决定战争的成败。

并且,长期的象战实践使敌对双方开始探索对付象兵方阵的有效方法。比如,古波斯军队的火炮和石雷、马其顿军队带响的弩箭等。

随着技术的进步,象兵因为笨重、迟缓、易怒、难以调教和容易受到攻击而逐渐在战场上销声匿迹。

2

“千乘之国”才能算大国强国

车兵是古代人类对动物的最大利用和改造,将方阵战术发展到了巅峰。

公元前2500年,两河流域的苏美尔人发明了由2头或者4头驴拉着四个轮子的战车。

后经西克索人改良出现了马拉车,军事强国亚述对车兵运用方法进行了改进,将车兵的战法推动到一个很高的水平。

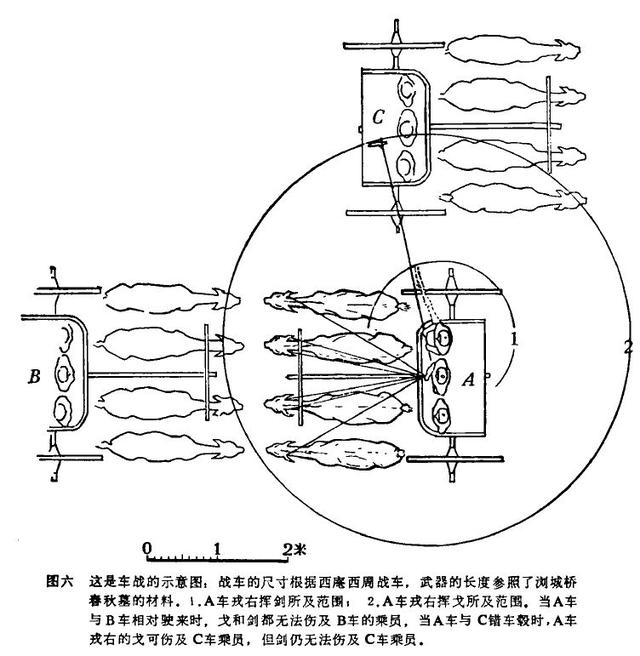

(古代战车示意图,一乘战车要占9平方米的面积)

在夏商“鸣条之战”中,商汤曾用70乘兵打败夏军。

武王兴师灭商的“牧野之战”,是中国历史上早期的一次大规模车战。周武王率戎车300乘大败纣王。

春秋时期的晋楚“城濮之战”“邲之战”、晋齐“鞍之战”使车战发展到500-800乘规模。

战国时期已经“驰车千驷、革车千乘”,车战发展到4000-5000乘水平。

齐魏“桂陵之战”“马陵之战”,双方各投入车步兵约10万人。

燕赵“鄗代之战”,燕兵车约2000乘。秦统一六国之战,集“空国中之甲士”60万大军,决定了秦国的胜利。

战国末期,赵国大将李牧的作战编制中,车兵的重要性仍然列在骑兵和步兵之前。作战时,战车要列队和结阵,出现了以方阵为进攻性的阵法,以及以圆阵为防御型的阵法,在战场上发挥了重要的作用。

(千乘之国才能算得当时的大国强国)

当时,中国为车战规模世界之最,带动了造车技术、筑路技术、方阵战术的大发展。

并且,它成为衡量一个国家军事实力的主要指标——“千乘之国”才能算是一个军事强国。

但是,车兵和步兵混合作战在平原上优势凸显,可进入山区,优势成了劣势,因车兵在战争中遇林木沼泽阻绊,全军覆没者并不在少数。加之,战国晚期铁兵器及强弩的投入战场,车兵不再是主力,逐渐沦为次要地位,最终遭到历史淘汰。

3

“约架”时代落幕,骑兵横行天下

骑兵是打破方阵的战略性新型作战力量。

恩格斯在考察欧洲的发展历史时指出,“到10世纪末,骑兵成了在欧洲各地真正决定会战结局的唯一兵种。”

(古代方阵时代,双方通过“约架”、列阵进行肉搏厮杀)

与“约架”的年代不同,战争不再是双方选择一块平原地带进行所谓的“君子之约”,骑兵的机动能力改变了作战地形对战争的影响,从而改变了战争发起的时机、地域和攻防样式。

在秦代以前的战场上,人们需要骑跨于裸马的背上,仅靠抓住缰绳或马鬃并用腿夹紧马腹,使自己在马匹飞驰的时候不致摔落。

因此,骑兵的作用只是侦察、侧翼包抄、骚扰遮断、偷袭和追击,并不能成为作战主力,更不用提独立承担整个战役了。

马鞍和马镫的出现,一方面解决了长时间骑马容易疲劳的问题,有利于长距离的行军;另一方面,它使骑士可以腾出双手,从而有效地使用弓箭、刀剑、长矛等武器,提高了骑兵的近战冲击力。

因此,人马一体化这个飞跃,让马背上的战争不仅仅是威慑,更多的是决定生死,成为“以正合以奇胜”、“以少胜多”的战略性作战力量,在多少战争中发挥了极其重要的作用。

(马鞍和马镫的出现真正实现了人马一体化作战)

由秦到汉,是骑兵发展的重要时期。

胡服骑射开启了最早的战术变革。公元前4世纪末期,地处胡人和华夏民族交汇处的北方赵国,频繁的接触使赵国人了解了游牧民族的军事优势核特长,武灵王赵雍决定学习匈奴人的长处,从而建立起华夏民族最早的一支骑兵,改变了延续几百年的军制,实现了由车战向骑战的转变,由弱国一举成为强国,终使得“秦之畏害天下者莫如赵”。

由于赵国忙于宫廷斗争,政权与军权分离,秦赵长平之战,白起用5000骑兵,斩断赵军,对全歼赵军40万起到了十分关键的作用。就连梁启超也曾叹息:“使主父而永其年,则一统之业,其将不在秦而在赵。”

(蒙古人把骑兵战术推到了冷兵器时代的顶峰)

骑兵发展的巅峰在13世纪。蒙灭宋、金、夏,三度西征(对西亚和东欧广大地区发动三次大规模的军事征战),采用战略奔袭、迂回、包抄等战略战术,将骑兵优势发挥到了极限,把骑兵战术推到了冷兵器时代的顶峰。

直到机械化战争时代,骑兵才逐渐退出了历史舞台。目前,仅少数国家保留了少数骑兵。

4

搬运工!间谍!生化武器!

火药革命使枪械成为战场的主要力量,并取代了骑兵的战略性位置,第一次世界大战中,依靠有利的地形防护,拥有机枪的强大火力,采用散兵线作战方式,使得在无战略性进攻武器支援下的战场,变成一场大规模的屠杀。

机械化革命,坦克、火炮和飞机成就了整个机械化战争时代,动物士兵根本没有生存之地。

因此,从那时起,动物士兵已经不能成为决定性军兵种。那么,它们的任务是什么呢?

*搬运

二战期间,美国、英国和印度陆军等使用骡子在困难的地形上运送物资和设备;

波兰一只名为沃伊泰克的小棕熊被用来搬运食品和弹药;

苏联用狗绑着炸药,作为反坦克武器;

英国准备用填入少量弹药的老鼠,来引发毁灭性的锅炉爆炸……

(英军特种部队的军犬“马利”获得“迪金奖章”)

*间谍

第一次世界大战之前的几年里,鸽子摄影被引入军事情报收集,20世纪70年代的鸽子摄像机在中央情报局博物馆展出;

2006年,美军开发脑部植入物,将鲨鱼变成军事间谍;

2007年,伊朗当局捕获了14只松鼠,据称这些松鼠携带间谍设备;

2012年,土耳其发现了一条绑有以色列腿带的欧洲食蜂鸟,村民们担心这只鸟可能携带了以色列情报部门的芯片来侦察该地区。

*生物攻势

二战后,德国、法国、日本、美国、苏联等国进行了生物试验和应用,如:

利用昆虫传播鼠疫或霍乱病毒。

日本曾大规模使用昆虫进行战争,臭名昭著的731部队使用受鼠疫感染的跳蚤和霍乱蝇来感染中国人口,导致近50万中国人死于疾病。之后,加拿大和美国也跟进效仿。

(1945年8月,日本投降前在王爷庙街制造的鼠疫大惨案,蔓延到毗邻18个旗县乃至整个内蒙古东部地区,累计死亡4万多人)

利用昆虫对后勤系统进行攻击,包括农作物和粮食。

第二次世界大战期间,德法两国相互用科罗拉多马铃薯甲虫对敌人食物来源发起攻势。德国曾用54000只甲虫对法国南部田地进行测试。

*海洋卫士

越南战争期间,美军为对付越南蛙人,使用海豚来担负水下巡逻警戒。一旦发现来袭者,海豚就向训导员发出无线电信号,并用绑在鼻上的利刃,割断潜水员的供气管和面罩。

(2010年,隶属于美国海军的海狮海豚特种部队在旧金山举行的“金色卫士”演习中亮相)

冷战后,美海军海洋哺乳动物计划,使用军用海豚和海狮水下站岗,扫雷和目标回收。

战场上的军兵种总是随着战争形态的发展而演变,旧式军兵种的消亡和新型力量的崛起,是不可逆转的趋势,动物士兵也不例外。

5

“机器动物士兵”闪亮登场

随着信息化战争时代的来临,机器人崭露头角,推动着作战方式的变革。

*仿生机器人

仿生机器人是全新一代的“机器动物士兵”。

通过军用仿生技术模仿动物系统的原理、功能、结构甚至是体态,创造出全新的技术和装备,从而拓展负重、奔跑、攀爬等军事上的能力,带动作战方式、后勤保障方式等方面的变革。

陆地仿生机器人

由DARPA资助、波士顿动力公司研制项目“大狗”机器人,可在崎岖山地运送辎重数百千克,目前,已经适应了军队行军70%-80%的地形。此外,该公司还开发了“猎豹”、“阿特拉斯”、“野猫”等。

2017年,国产六足机器人HEXA,在拉斯维加斯的黑客大会上在3分5秒的时间内拆除炸弹,卫冕冠军。

(2018年度值得关注的国产仿生机器人)

海底仿生机器人

美国海军研制的“间谍水母”,其外观与这种美丽而富有毒性的海洋生物极为相似,主要用来对水下对目标进行持续侦察、监视、探测。

俄罗斯正在进行测试的“金枪鱼”水下机器人,是一个仿鱼型的水下自主平台,可以检测指定水下区域的指定特性,该项目正处于开发原型机阶段。

空中仿生机器人

美国轻型高仿真微型飞行器“机器乌鸦”,可携带近6克的有效负荷执行侦察任务。美国亚利桑那大学研发出模仿鸟类及蜜蜂飞行的无人驾驶飞行器,能在空中长久停留,不受气流影响。

(仿生蜜蜂间谍机器人RoboBees上演指尖的“窃听风云”)

*功能机器人

它是动物士兵的竞争者,通过从作战功能上解决军事人员面临的困境,并从生物学原理进行设计,可以避免需要对动物进行训练而完成特定的功能。

DARPA投资的“Z-Man”,可以让作战人员不使用绳子或梯子的情况下进行攀爬,2014年进行了测试,借助一副手持式、模仿壁虎的“壁虎皮”攀爬板在玻璃墙面上攀爬。

加拿大军方设计的扫雷机器人“金戈斯”,探测深度近1米,探雷效果良好。

美国PROWLER机器人,可以作为哨兵进行侦查监视,以减轻了人员负担。

*人工智能

人工智能技术实现了从动物个体到动物群体的仿生,大大增强了军用机器人的作战效率,为仿生机器人提供了无限可能。

DeepMind公司的目标一直是打造通用的AI机器,从AlphaGo到AlphaZero,使单个仿生机器人在未来战场有更多的生存空间。

AlphaZero仅用8个小时围棋棋谱的学习就击败了AlphaGo;再经过4个小时的训练,击败了世界顶级的国际象棋程序Stockfish;再经过2个小时的训练,又击败了日本将棋程序Elmo。

(从AlphaGo到AlphaZero,AI的巨大进步显而易见)

同时,仿生算法也是近年来的一个趋势,狼群算法、鱼群算法、蝙蝠算法、萤火虫算法及猴群算法等,让军人机器人在军事上运用更加广泛。

与人类一样,动物士兵遵循着“用尽废退”的原则,在与机器人的竞争中,面临着“失业”的危险。

6

生物科技使更强动物战士回归战场

那么,在机器人时代,鲜活的动物士兵们是否一定会“失业”?

答案显然是否定的。

虽然说,人工智能技术、无人技术等先进技术的发展,让绝大多数动物士兵“失业”了。

但是,另外一些新兴技术的发展,又让一些动物士兵回归战场。

*电子植入技术

通过在动物大脑或身体部位中植入一定的微芯片或集成电路,从而刺激生物神经网络,实现对动物的控制。

2002年,纽约州立大学的一个科学家小组远程控制距离最远500米的老鼠进行左转或右转、爬树和爬梯,以及并从不同的高度跳跃。

2009年,DARPA资助的实验实现了甲虫能够在无线电控制下自由飞行,持续时间甚至超过30分钟。

(美国Backyard Brains公司研制的“RoboRoach”设备能让普通人远程控制蟑螂的行动)

美国工程师正在开发一种系统,将蝗虫转变为“遥控爆炸探测器”,其大脑中的电极将有关危险物质的信息传回给操作员。

俄罗斯顿河畔罗斯托夫的南方联邦大学的感知和识别神经技术实验室的科学家,正在试验在老鼠大脑中种植微芯片来检测爆炸装置。

目前,对这些生物的控制对象还包括果蝇、飞蛾、蟑螂、甲壳虫、蜻蜓、蜜蜂、鸽子等的研究。

*脑波控制技术

脑波控制技术,也就是我们所说的“意念”操控,相关科学研究已经超过半个世纪,也是植入技术的一种,是眼下人机交换的重要技术之一,不过其控制端是人类的脑波而已。这种方式比较使用物体的控制更为快捷。

(此前的脑机交互技术大多要求使用者静坐不动)

近期热映的电影《蚁人2》中再现了蚂蚁战士执行任务的场景。这些蚂蚁由人类使用脑波控制,听从于人类指挥。

事实上,国内外通过脑波控制动物行为的试验已经屡见不鲜,人类已经使用老鼠、猴等动物做了大量成功的试验,因此未来战场用脑波控制动物的场景并非没有可能。

2011年,美国科学家将电脑芯片植入猴脑,通过灵长类动物的大脑和虚拟身体之间的连接试验,寻找帮助瘫痪病人重新独立生活并接触外界事物的方法。

2014年,《自然通讯》杂志报道,瑞士研究人员通过脑电波可控制老鼠基因,苏黎世联邦理工大学研究院富森格说到,“这是史上第一次使利用脑电波——生物体的意念——来诱导基因的表达”。

(科幻电影《阿凡达》中,人通过脑电波控制可以掌控克隆外星人“阿凡达”的躯体)

*基因改造技术

基因改造是现代生物技术的前沿科技,人类已经能够实现对生物的改造,并运用于军事目的,基因技术改造的动物士兵可能成为未来战场的安全隐患。

一些国家正在研究‘残忍’的基因转接技术,将攻击人类物种的基因转接到其他物种上,以繁育具有攻击性的动物士兵。有外刊报道,如果将南美杀人蜂、食人蚁的残忍基因转接到普通蜜蜂和蚂蚁身上,就可以培育大量的动物杀手。

特别是让人闻风丧胆的定点杀伤“基因武器”,可以通过动物传播,从而不动用一兵一卒,针对某一特定种族族群进行定点杀伤,甚至是毁灭,威力超过核弹。

2017年,俄罗斯总统普京亲口证实,有人在有目的地采集俄罗斯人的生物样本资料。

同年,美国情报主任将基因编辑技术列入了大规模杀伤与高速扩散武器之列。

(基因技术带来的安全风险难以评估)

当然,也并非所有的基因改造技术都那么残忍。

美国“凯瑞格”生物工艺公司企图将蜘蛛的基因片段植入蚕的体内,使其能够吐出类似蛛丝的生物材料,给批量生产蛛丝防弹衣提供原料。

7

新型“动物士兵”随时破茧而出

战争对技术嗅觉超越一切行业,战争需求推动这技术的军事化运用,一切先进技术都可能在战争中率先使用。

战争是“魔盒”,人类需要冷静思考

信息化时代,无人技术、人工智能的发展,取代的不仅仅是那些曾经参战、或正在参战的动物士兵,如海豚部队,也将大量取代现代战场的人员和常规的武器平台。

1992年,国际机器人联合会统计,全球机器人总数达到57.2万个。如今已经数以百万计。

2009年版《美国空军无人机路线图2009-2047》计划到2025年将美空军90%的战机换为无人机。据统计,2016年美军共有各型无人机1006架(不包括微型无人机)。

据报道,2023年内美国军用机器人数量会超过人类士兵的数量,平均每10个机器人对应1位人类士兵;2025年,俄空军40%采用无人机;2030年,以军无人飞机比例提高到50%。

所以,无人化战争的时代已经来临,机器人军团将主导未来战争。

2018年12月,相关报道称,美军希望利用基因工程改变常见的海洋生物,对潜艇、潜航器或蛙人等进行探测。

美国媒体透露,这是美国陆海空三军合作的“促进军事环境下合成生物学科技优先项目的应用研究”倡议,总共耗资4500万美元,旨在基因层面,通过合成生物技术,比如海洋微生物的改造,实现敌方舰艇通过时预警、舰艇自我修复,甚至“吃掉”对方的装备。

人类总是会找到动物参与战争新的着力点,不管是电子植入技术、脑波控制技术,还是基因编辑技术,都可能是“动物士兵”的下一次机会。

今后,新型“动物士兵”或许是下一代“生物战争”的战略制高点,未雨绸缪才能守卫国家安全。

总监制:王磊

监制:夏宇

责编:戴丽丽 李逸博

编务:谢芳

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com