被光抓走的人到底讲的是什么(被光抓走的人本质上是一出)

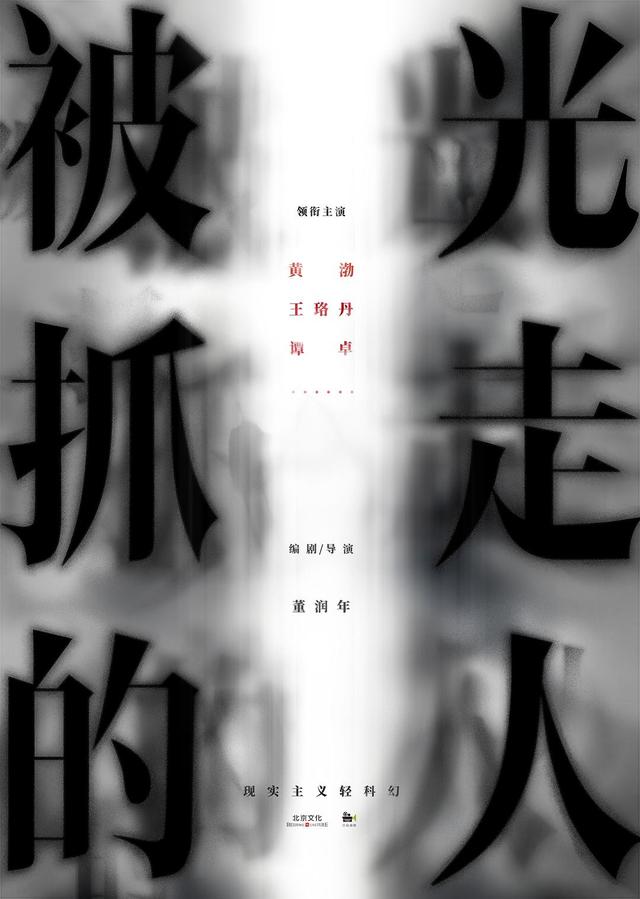

可能只是巧合,去年年初与年末,跟科幻题材靠拢与沾边的两部电影《流浪地球》《被光抓走的人》都和美国女导演咪咪蕾德的作品有或远或近的联系,前者可能会让人联想起《天地大冲撞》,而后者对应的则是《守望尘世》。

先说最近这部《被光抓走的人》,它与《守望尘世》有着同样的故事出发点,但稍候,就完全走向了不同的方向。在这边,先不讨论这个故事出发点是否是最核心最重要的,只关注之后的分道扬镳。《守望尘世》的创造者及编剧达蒙林德洛夫虽然之前也参与了《迷失》,但与后者不同,《守》关心的并不是悬疑,而是直面宗教信念本身,也就是当你实在无法给予既定事实一个看起来科学,逻辑的解释时,接下来的日子,你该怎么过?即使在最终季,通过男女主角的视角,对于消失的那些人去往的世界,进行了一些直接或间接的描述,但始终没有对哪些人会离开,哪些人该留下的标准,给予解释。

而《被光抓走的人》恰恰相反,莫名消失事件发生后不久,影片就通过黄渤饰演的老师学校里的非早恋学生,以及在警察局里自首的科学工作者之口,透露出了消失者与留守者的划分标准:是否还有爱。但即使是借用了量子纠缠的理论,这个标准还是显得文艺腔调十足。后半段虽然被辟谣过一次,但片中角色似乎始终被这一标准,纠缠着,而无法解脱。

国产影视剧中的爱情向来是很泛滥的,如同往每道菜里都撒些同一品牌的味精,又因为婚恋综艺节目的长盛不衰,似乎人人都有当爱情专家的欲望或潜质。很多评论认为《被光抓走的人》中几段爱情本身并没有多少出彩之处,甚至是很知音,有点狗血,但因为有那么一个强设定,便一下子深刻起来,是对于爱情直截了当的所谓拷问。但我觉得,片中几组被留下来的痴男怨女,接下来的所作所为,与其说是对爱情甚至灵魂的自我解剖,还不如说是虚晃一枪,困兽之斗,因为影片本质上的重点并不在此,而是把这些“被光留下的人”当成一类阶级被划分了下来,尽管这一点,主创很可能并未意识到。

可能为了区别于《守望尘世》的宗教式混沌,于是《被光抓走的人》制定了相对来说清晰的分类标准,但与此同时,对于那些离开的,被爱环绕着的人去了哪,怎么样了,影片自然不可能给出任何描绘与解释,总不能说那些人都“移民”到一个温柔乡里,被封为爱神或欢喜佛了吧?毕竟除了72个处女的天堂这种邪恶的说法之外,你很难想象一个以爱为名的世界,即使只是平等世界,该是怎么一派景象?

而留下来的这批人,被戴上高耸的帽子,上面分明写着“无爱分子”。当然,与现实中曾经的阶级划分不同之处在于,无爱分子与有爱阶级并不处于同一时空中,如地球人与外星人一般相隔着,就算想直接鄙视也够不着。但即便如此,无爱分子还是感受到了挥之不去的“间接伤害”,几乎无法自辩,因为这跟要证明自己精神没问题一样困难,更无法去质疑划分标准的错误,因为那可能是比外星人还要遥远与神秘的所在,标准的制定或取消只能是单向的,而无双向沟通的可能。于是这些无爱分子,最多只能伪造一张车票,以证明光照那天,是去了邻近一个没有被光照到的城市,而再远点的地方,别说是去,想都不用想。可能因为无爱,已经屏蔽了他,她们的想象力……

也就是说,在这种设定下,其实角色们能做的非常之少,更不用说在传统道德的约束下,对于片中的“第一夫妇”来说,连出轨都是一项不可能的任务。那么不禁会产生疑问,这样一个故事,采用这么“逼仄”的前提设定,意义是什么?只是想描绘角色的无路可走,与无能为力吗?可能分析到这里,有人会反驳道,编导之所以这么处理,完全是深层次的用心良苦,目的恰恰是想对“阶级划分”进行微妙的反讽!

这样的反驳,自然是含混朦胧,且难以界定的,正如同我无法判断《守望尘世》的故事核心背景,在《被光抓走的人》中所含的分量,以及可能起到的起点作用,毕竟在如今的评论环境中,我也不敢妄言。但涉及到反讽本身,难道以“历史遗留”的名义,从一开始就把角色逼到死角,几乎不留任何出口或气口的做法,就是唯一且高明的吗?

答案肯定不是。就拿王珞丹与黄璐扮演的角色,都在寻找的男人胡建平为例,这算是个悬疑的点,但最后的结局说不上反转,更谈不到讽刺,同时我也无法理解王珞丹的角色在这过程中,对于爱能有怎么样或深或痛的领悟。从通常的戏剧逻辑上讲,开头设置离开与留下,接下来如果只讲留下的,往往会缺乏必要的冲突。那假设,王珞丹的角色是眼睁睁看着胡建平消失的,比如他当时正在开车,两人正准备去离婚。但黄璐扮演的小三不信他消失了,就是要她把人交出来。两人正闹得不可开交时,胡建平突然回来了,他是那时唯一一个既去过“爱的世界”,又从那里回来的人,于是他成了最受关注的焦点,甚至是解开消失之谜的唯一线索。

接下来黄璐还是只关心他之前是跟哪个女人一起消失的,而胡建平一时间无法解释他为什么会是唯一去而复返的人,然后大众渐渐认为他就是个想博取关注的骗子,而王珞丹也开始自我怀疑,当时胡建平是否真的在她面前消失,或者只是她的错觉而已?同样还是对爱情的执著,打破沙锅问到底的冲动,但因为让胡建平这一角色不再是缺席“审判”与拷问,而是站到了前台,沟通了两个世界,于是戏剧冲突,悬疑设置,角色关系应该都更紧凑,更有条理些。

当然如果这么做,又会有人反驳,这么一弄,胡建平就成了最重要的角色,跟《被光抓走的人》这片的群戏设置是有冲突的。也罢,那就只以其中一组角色为例,而且不会过分放大,以至于抢了别组的戏。就以刘佳一与王扬这对小情侣来说吧,原本是不管父母反对也要结婚的,甚至会以死相逼,但看起来感情早已千疮百孔的女方父母竟然被爱消失了,这可能是本片最大的讽刺,但同时也跟标准本身并不兼容,更像是为了讽刺而讽刺。接下来刘佳一竟然还是相信标准的,因为她和王扬被留下来了,于是两人之间的爱肯定是有问题的,至少是打折的。但真正的问题是,以这两人的年纪与心气来说,既然原本连死都不怕,那这种很无厘头,或者说“后现代”的标准,在两人眼中,又算得了什么呢?碍于这一标准,就不打算在一起,那实在是太无法让人理解了。就算退一万步说,两人接下来确实受到了很大的压力,那以青春的叛逆来说,打破这一标准,证明两人是真心相爱的,那才是最应该做的……而在片中,之后的刘佳一对王扬是抗拒的,甚至让他去死,于是后者几乎是对前者进行了性侵,然后义不容情的跳楼了。虽然没死但也够戗,最后刘佳一在病床前似乎又领悟了爱的代价,只想和王扬在一起。不得不说这一切都让人想来后怕,完全歇斯底里加莫名其妙,就算是用年少轻狂加爱是盲目,都无法解释和接受,因为这是毫无意义的挑战,与自我伤害,而女生的心理变化,也没有说服力可言。

真正的挑战应该是这样的,而刘佳一和王扬之间根本就不应该有任何的猜忌与抗拒,两人对彼此的爱应该坚信,才足以挑战标准本身。假设这道光是有规律的,沿着地球某纬度照了一圈后,又会绕回到本地,第二次照射时间,如同日全食一样是能被预测的。我个人并不认为跳楼是证明爱情的不二法宝,只是因为原片中跳楼是一大设定,于是暂且延用一下,于是刘佳一和王扬相约在第二次光照射时,打算以跳楼殉情的方式,来检验光的标准,毕竟实践是检验真理的唯一标准。如果两人在跳的同时消失了,就更加证明爱是区别消失与留下的标准,如果没有消失,那标准肯定是错了,因为如果这都不算爱,那什么才算?而在第二次光照临近,倒数计时的过程中,刘佳一和王扬各自会有心态与意志上的变化,以及周围人的反应,这都是很紧绷的戏码。而更重要的是,这样的终极举动是直接挑战标准本身,而不是在爱中沦陷的意乱情迷。在这样的设定与故事中,像原片中那样的颓废,实在没有多少值得迷恋与欣赏的价值。

再说回去年年初的《流浪地球》,同样是末世,也同样有中国式的情感纠葛,这片中出问题的是太阳,而《天地大冲撞》中坏事的是彗星,两片中地球上的人都需要躲到地下去,又因为名额有限,必须牺牲掉一大部分,而所用的方式都是抽签。《天地大冲撞》中用后半段一小时的片长,聚焦于多个家庭及成员在生离死别时所做出的不同抉择,有些场面会让人想起《泰坦尼克号》中面对灭顶之灾时的群像。而《流浪地球》中关于抽签与生离死别的情节,只在片头五分钟主要以字幕来呈现,这当然可以被看成是主创不想重复相似的桥段,也因为《天地大冲撞》中躲到地下的人们只要两年就可以重见天日,又因为飞船上的宇航员自我牺牲,粉碎了那块大的彗星,于是这个两年计划都省了,而《流浪地球》计划才刚开头,共分为刹车,逃逸,先流浪,后流浪,新太阳五大阶段,乐观估计得两千五百年,一百代人才能完成。

《天地大冲撞》中规定五十岁以上的人没有进入地下的资格,于是即使你在某个领域有专长,可以免抽签进地下,也不太可能三代同堂,而《流浪地球》整部电影关注的主要是因为吴京扮演的角色是在太空中的宇航员,而他老婆又患重病,于是吴孟达扮演的外公,以监护人的身份和小外孙一起进入了地下,再外加一个他收养的小女孩。这样的主角设计,基本都是为了之后的家庭纠葛,爱恨情仇所准备的,当然不是说家庭情感戏跟科幻不兼容,《天地大冲撞》就比同期题材撞车的《绝世天劫》有更多情感与人文上的涉及,但角色的设计与相互的关系,都遵从抽签筛选的总原则,而不是为了后面所谓的家庭矛盾,故意把角色关系设计得复杂,甚至是扭曲。

《流浪地球》强调自己与好莱坞科幻片最大的不同,当然是带着地球一起流浪这个故事核心,当美国人驾驶着飞船到太空或开疆辟土,或背水一战时,中国人就算再苦再难,就算太阳都不靠谱了,都无法割舍与这个生于斯长于斯的地球之间的联系,这可以被看成是离乡背井的人们手捻一撮故土的夸张放大,但同时也没准会让人联想起户籍制度对于中国人的牵绊与深远影响,特别是当片中的“宇二代”刘启被多次戏称为刘户口时,这种联想更像是找到了莫名的根据,甚至会催生出一种感叹,就算太阳毁灭了,户口也不会消失……

这两部科幻片,不管是较大或较小的制作与故事模式,主创似乎都试图摆脱好莱坞的惯有模式,而兼容中国特色。但问题是,一方面不太可能去追寻那种宗教,或哲学式的信仰意义,另一方面主角的心态与举动又不适宜与周围世界相悖,孤独且勇敢的寻找某种真相与真谛,于是剩下的,就只能是再传统不过的价值观念的维护,比如对国家民族的骄傲与自信,对于家庭亲情的相濡以沫。这本身是没有错的,西方的片子在这些方面虽然强调的没有那么明显与强烈,但也不至于是背道而驰的。但问题是,科幻片的精髓与其说是对于未来的展望,过去的“修正”,这些只是表像,更重要的是对于既定规则,习俗的挑战,改良或升级,这是它与其它类型片,别的想象力最大的不同,传统价值观当然可以维护与巩固,但为什么必须搁在本应最桀骜不驯,肆无忌惮的科幻片中呢?

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com