泉州市第三十四届戏剧节(九月泉州市文艺院团公益性文艺演出剧目单)

【泉州·戏窝子】9月节目单

↓↓↓

梨园戏

梨园戏传统折子戏专场

9月3日下午15:00、16:30

9月4日下午15:00、16:30

9月10日下午15:00、16:30

9月24日下午15:00、16:30

9月25日下午15:00、16:30

演出时长:60分钟 票价:20元

演出地点:泉州市区新门街梨园古典剧院

提线木偶戏

小戏专场

9月3日、4日、17日、18日、24日、25日

演出时间:下午16:30

演出时长:60分钟

票价:20元

9月6日、8日、13日、15日、20日、22日、27日、29日

演出时间:晚上19:30

演出时长:60分钟

票价:20元

演出地点:泉山路木偶大剧院

南音

“强国复兴有我”文艺志愿服务南音专场

9月4日、9日、11日、18日、25日 19:30

票价:10元

研学体验专场

9月2日、16日、23日、30日 19:30

票价:20元

演出时长:70分钟

演出地点:泉州市区新门街南音艺苑

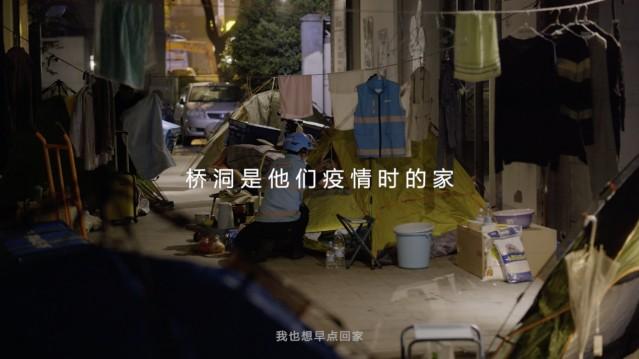

《昭君出塞》剧照

高甲戏

高甲戏《荀灌娘》

9月23日、24日、25日 19:30

演出时长:150分钟

票价:20/30/50/100元

演出地点:泉州市高甲剧院

歌舞

“喜迎二十大·建功新征程”非遗项目进基层

文化惠民演出活动

9月6日19:30 洛江区万安街道万福社区

9月7日19:30 洛江区双阳街道南山社区

9月8日19:30 洛江区河市镇霞溪工业区

9月20日19:30 洛江区马甲镇永安村

9月21日19:30 洛江区罗溪镇双溪村

演出时长:80分钟

票价:免费

演出若有变化,请以现场演出为准

戏窝子泉州·戏种介绍

“御前清音”泉州南音

泉州南音于2006年列入首批国家级非物质文化遗产保护名录,2009年9月,入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。泉州南音原称“弦管”,是历代积淀、多元形成的中国现存的最古老的乐种之一,是两汉、晋唐和两宋等朝代一次次入闽的中原移民,把中原音乐文化带入泉州,与当地民间音乐相结合而形成的,体现了不同时期中华古乐南移的历史积存。

泉州提线木偶戏

“木偶戏(泉州提线木偶戏)”于2006年列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。2012年12月泉州市木偶剧团、晋江市掌中木偶剧团和漳州市木偶剧团捆绑申报的《福建木偶戏后继人才培养计划》入选联合国教科文组织“非物质文化遗产优秀实践名册”。宋元时期,泉州社会经济十分繁荣,多元文化交汇共荣。寺庙林立,祈福攘灾、酬神还愿、醮事出煞等民间信仰与民俗活动极为繁盛。泉州提线木偶戏充分发挥它的独特功能,成为民众生、老、病、死等生命礼俗中不可或缺的重要部分。明清时期,泉州提线木偶戏班社林立,演出兴盛,蔚为大观。

“南戏活化石”梨园戏

2002年,梨园戏作为我国“口头和非物质文化遗产”的典型代表,被亚太文化中心列入传统民间表演艺术数据库。“梨园戏”于2006年列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。梨园戏,是中国珍稀的保留至今的古老剧种之一,有深厚的文化底蕴和丰富的传统表演艺术,被学术界认为是宋元南戏的遗响。

“南海明珠”高甲戏

“高甲戏”于2006年列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。高甲戏旧称戈甲戏、九角戏,孕育于泉州“戏窝子”的大环境中,根植于民间;它操泉腔闽南方言、以南音为基本唱腔,从而成为本地区很具欣赏性的大剧种。上世纪上半叶,民间的高甲戏班遍布泉州城乡各地。

晋江布袋木偶戏

木偶戏(晋江布袋木偶戏)于2006年列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。清末,晋江等地的布袋戏演出非常的活跃,并出现了许多著名艺人。道光末年李克茶创办了“金永成”布袋戏班(即1953年成立的晋江潘径布袋戏剧团的前身,1978年改名为晋江县掌中木偶剧团,即现在的晋江市掌中木偶戏剧团)。清末民初,泉属各县一些著名的布袋戏班社纷纷兴起,如清同治、光绪年间的闽南“五虎班”。

“天子传音”泉州北管

“泉州北管”于2006年列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。 北管又名北曲、小曲、小调、曲仔,是流传于泉州市泉港区的一种丝竹音乐。清光绪八年(1882年)刘永赖、庄小两人把江淮一带的民间音乐带到泉港,在泉港各地传习开来,并经常参加新郎新娘“闹洞房”等民俗活动。同年,刘阿九受邀参加泉州“送孔子”的出游活动,其演奏笙声震撼听众,泉州府台申报上宪,授予“佾生”,送入府学就学,并为其取艺名舞庭。从此,北管受到地方官吏、文人学士推崇。

“闽南迪斯科”拍胸舞

“泉州拍胸舞”于2006年列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。泉州拍胸舞是福建最有代表性的民间舞蹈之一。“拍胸舞”顾名思义,赤膊拍胸为主要特点,又称“打七响”、“打花绰”、“乞丐舞”。舞者头上特别箍上一个草绳箍,系以稻草搓扎而成,形似蛇,把稻草扎成草箍套于头上,既是古闽越稻文化的一种遗存,也是蛇图腾文化的遗存,同时也是古闽越族祭祀舞蹈之遗存,此古俗至今仍保留在同一文化范畴巴楚文化的土家族祭祀舞蹈中,可佐证拍胸舞渊源之古远。

柯派高甲戏丑行表演艺术

“高甲戏(柯派)”于2008年列入首批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。高甲戏丑行的表演最具吸引力,影响面最广,盛演于闽南地区的高甲戏以丑角表演最为闻名,是戏曲中独具特色的表演行当。柯派高甲戏丑行表演艺术创始人为“闽南第一丑”柯贤溪。俗称痟罗溪表演艺术,发祥于福建泉州晋江,在闽南地区的泉州、厦门、漳州等地,在我国香港、澳门以及菲律宾等地区的国家均有流布。

“宗教剧种”打城戏

2008年,打城戏列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。泉州打城戏(又名法事戏、和尚戏、道士戏),是泉州、晋江民间由宋元以来僧、道普度超亡法事仪式衍变、发展起来的具有明显宗教特征的地方戏曲剧种。因普度仪式最后一天的科仪中,有“打地下城”(即“破狱”)和“打天堂城的科法和武术、杂技之艺能表演为标志而被称之为“打城戏”。该戏作为中国唯一的宗教剧种,是泉州传统戏剧的一朵奇葩。

安海端午嗦啰嗹习俗

“端午节(安海嗦啰嗹习俗)”于2008年列入首批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。安海端午“嗦啰嗹”习俗,又叫采莲,是泉州一带的端午节习俗,端午节前三天,安海供奉龙王的六个境铺就抬出象征龙神的泥塑或木雕的龙王头让人们焚香叩拜,至端午节午后出发,走街串巷进行“嗦啰嗹”活动。“嗦啰嗹”活动行进间反复咏唱“采莲歌”,几乎每唱一句歌词,就要接唱一句“嗦啰嗹”,因而,人民大众喜闻乐称采莲为“嗦啰嗹”。据考证,这句被反复咏唱的“嗦啰嗹啊伊嘟啊啊咧”,与我国古代佛教、道教驱邪镇恶用的平安咒语系同出一源。

泉州市文化广电和旅游局

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com