第一次打全场篮球赛(全村人都在等一场篮球赛)

韭菜沟村在修篮球场了。消息慢慢就传到了村里人在全国开的115家“兰州拉面”馆和75辆大卡车里。“那过年办篮球比赛不?”每一通视频电话里,男人们都这样问。他们的兴头比孩子们都大。

“办!你们回来就办!” 村支书马生良和村里的篮球教练华小龙回答。全村人都在期待这场篮球赛。

这将是韭菜沟村的第四届篮球运动会。距离上一届,已经过去了二十四年。

韭菜沟村隶属青海西宁大通回族土族自治县的塔尔镇,村民们独爱篮球。一来锻炼身体,二来热闹气氛。

篮球带给这个村子活力。这是一个海拔两千七百多米,地处山沟子里的小村庄。过去,村里人种小麦、油菜和土豆,地少人多,过得艰苦。到了九十年代,村民们开始外出务工。起先是一批先锋村民,学会了兰州拉面“一清二白三红四绿五黄”的技术,在外省开起了拉面馆。接着,乡邻帮带互助,来自韭菜沟的拉面馆全国各地开花。又过了几年,一些村民出门跑大车货运,从老解放大卡车开到半挂车。现在,全村865户人家,基本都在外谋生,开拉面馆,开大车,或者到新疆种棉花。

靠着经年累月,村里慢慢脱贫,经济一年年好起来,家家户户盖起了二层小楼。这些年,又修了柏油路,通了自来水,装了路灯,面貌年年更新。

2017年,村委会把原先村里的打麦场用水泥抹平,盖了片小广场,文体局捐了两副篮球架。韭菜沟村第一次有了平整、像点样子的篮球场地。可是,长久没办篮球赛,村里的篮球氛围早比不上当年。那批在球场上挥洒汗水的篮球青年,也在漂泊奔生活的操劳中老去了。

没外出打工前,村里人都爱打篮球,看篮球。青壮的男人们聚到打麦场上打会球,女人、老人和小孩围着看。

要办第四届篮球运动会的消息马上就在拉面馆群、卡车群和其他村民群里传开了。大伙儿响应热烈,很快筹集出开运动会的经费。不到两天,一百多名村民报名参赛,9支参赛队迅速组建起来。除了7个自然村的7支代表队,还有两支特别的参赛队。

其中一支,正是由卡车司机们组成的车队队。一接到通知,天南海北的大车师傅们立刻在卡友群里拉起了一支队伍。参赛师傅们跑完了手头的活便不再接单,提前赶回集结训练。

另一支队伍,正是当年的韭菜沟村队。曾经二三十岁的青年小伙,如今人到中年,发了福,肚子也腆起来了,他们将队伍改名为“老年队”。可是志气却是不减的。“我们肯定拿第一。”

这支曾经叫韭菜沟村人骄傲的球队,将这届球赛视为最后的战役。他们计划在冠军颁奖礼上,在全村人面前,举办正式退役仪式。

从“毛蛋”到篮球,村子走了半世纪

如今已经没人能说清楚,韭菜沟村的篮球传统是如何开始的了。

马启寿今年61岁,曾经是村里的篮球队教练。在他儿时的记忆里,大人吩咐他们碾麦子,几个男孩就把马绳拴在磨上,赶它自个儿转,一溜烟就跑去打球了。

马启寿是在镇里中学,跟着体育老师学会打篮球的。村里没球架,孩子们就在墙上钉木板,再钉上铁框。或者拿木条做个筐,绑到树上。反正总能找法子打球。

1977年初中毕业后,马启寿成为了韭菜沟村民办小学的校长,教语文,也带体育。上体育课,他就想带着孩子们打篮球。但村小的操场只是个小土场,连个篮球架也没有。他向上反应,县教育局配发了一个。钢架子沉甸甸,村里七八个年轻小伙子一块儿帮忙,走了6公里路,从县里扛回来。

这便是韭菜沟村第一个篮球架。自从架起了篮球架,每到下午四五点,孩子们放了学,年轻人们结束了劳动,小土场就成了村里最热闹的地方。篮球架下五人一组玩起来,许多人围在旁边看。

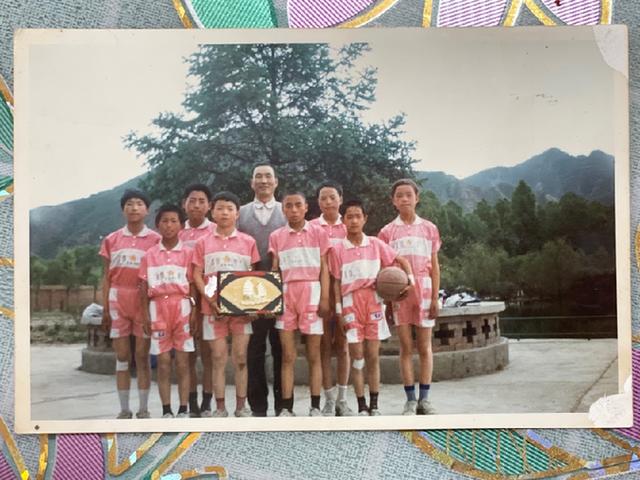

村子分别在1989年、1992年、1996年举办了三届篮球运动会。打篮球风气日益兴盛。马启寿挑选其中身体条件优越、技术拔尖的小伙子,组成了村篮球队。球鞋自备,衣服也破破烂烂。但没人在乎这些,队员们一心只想打比赛。

有一年塔尔乡农民运动会,韭菜沟队拿到了全乡第一名。那是一场格外正式的比赛,裁判是从省里请来的国家级裁判,球场边观众人山人海。韭菜沟的队员们在球场上动作漂亮,投球质量极高。县里的领导看到了他们的表现,又指派他们代表大通县参加省级比赛。他们取得了第二名。

韭菜沟篮球队就这样成了塔尔镇的一支劲旅。

老男孩想重新上场

华小龙永远不会忘记塔尔乡农民运动会上那场决赛。

那天,一大帮乡亲乌泱乌泱赶到乡上助威。人们的目光紧锁篮球,人潮随着攻防左右摇摆。鼓掌,蹦跳,叫喊得声嘶力竭。一场球打下来,观众比球员还累。

华小龙在那场比赛中独得三十几分,一连投中了九个三分球。一球出手,四下“哗”地涌起震耳欲聋的叫好,将他笼罩。他不用看,便知道球进了,血管里的血液仿佛也沸腾起来。

那一年他17岁,是韭菜沟篮球队最年轻的球员。

华小龙1984年生,从4岁第一次摸球开始,他的人生就与篮球结下了缘分。十几岁时,他当队长,带领青年队在村篮球赛中战胜了父亲和叔叔领衔的第四生产队,夺了冠军。

至于结婚,也跟篮球分不开。21岁,他到了娶媳妇的年龄。家里人给他相了姑娘,天天催着他去见面。那阵子正是赛季中,有一天下大雪,他训练完,外套往球服上一批,邋里邋遢就去见姑娘了。过了十天,两边长辈一问,都说愿意。他打完一场比赛就跑到照相馆拍结婚照,照完又赶回球场。

后来他问媳妇看上他什么。媳妇说起那场他得了三十几分的比赛。

他们成了家,陆续有了三个孩子,生活的压力攀上脊背。他先是去新疆种了一年棉花,又回到西宁,进了一家医药公司做代理,每天开一辆小商务车跑全县的医院诊所。这样跑了十年,他给一家人挣到了小康生活,自己却离篮球越来越远了。

曾经一块儿打球的队友、伙伴们,如今也分布在全国各地,各自为家庭奔波。

那个穿十三号球衣的队友,去跑大车了。这是件极辛劳的差事。一趟活接着一趟活,运油、运煤、运棉花,长年累月不敢休息,夜里也只睡上三四个小时。

在路上,他们每三个小时到休息站停歇十来分钟。这时他们最常做的事是用手机刷篮球视频。偶尔赶上比赛,还能看看直播。他们已经多年不碰球了,但看到篮球比赛,依然振奋。

前几年,华小龙注册了快手账号,取名“大通华少”,发一些自己空闲时间打篮球的小视频。有时他跑村镇,赶上篮球赛,就随手打开直播。直播间一下涌进七八千人,全是在外务工的大通老乡们。评论区许多人留言:“希望你们东山再起。”

什么时候才能东山再起啊?华小龙在心里反复问。

在新球场上,东山再起

三月底,西宁气温仍然很低,远处的山头有白色积雪,美团交通业务可持续发展高级专家秦浩带着施工队来到韭菜沟村,他们打算用共享单车回收的轮胎,为韭菜沟村造一块塑胶篮球场。

这是美团单车的“共享单车变球场”公益项目。将回收的共享单车轮胎,经过回收再生,变成分塑胶球场的原材料,捐赠给最需要球场的山区。韭菜沟村篮球场是美团捐建的第九个场地。

秦浩团队和村委会沟通捐建项目,立刻得到了支持。站在村委会门口,村支书马生良爽快地抬起胳膊向秦浩比划:让停在村委会门口的车辆挪到外边的位置,广场里侧半边建造篮球场;他还决定把广场两边的围墙用铁网加高,防止篮球飞出场地。

给韭菜沟捐赠球场的事情,吸引了摇滚乐队后海大鲨鱼主唱的关注。听说了“共享单车变球场”项目,付菡觉得新鲜,自行车和篮球产生了交集。为韭菜沟村设计球场,让自行车的一部分变成球场的一部分,就好像她和村民之间的一部分联系在了一起。这感觉很奇妙。

在付菡发布的新歌《自行车歌王》中,她这么唱:“嘻嘻哈哈,转动着地球。滴滴答答,来去也自由”。听着就像在描述韭菜沟几代村民在篮球场上的奔跑的劲头。

付菡将球场画成一片彩色的宇宙。左边是太阳,右边是月亮和夜空,还有虫洞,太阳系行星。地球生活在居中一道狭窄的宜居带上面,“需要大家共同爱护”。

雨雪天拖延了施工进程。秦浩和工人师傅只好守在村委会楼里,在每一次雨不大的时段抓紧工作。即使裹着羽绒服,秦浩依然冻得哆嗦。

可孩子们似乎对阴冷的天气毫不在意。施工期间,几乎每一天下午,他们都顶着雨,抱着篮球疯玩,又叫又跳。

玩耍的孩子里有华小龙的女儿。华小龙在家里专门劈了一块空间。每天晚上,四年级的大女儿和二年级的二女儿写完作业,他就带着两个孩子练一小时篮球。两个小姑娘会用一只手运球,另一条胳膊格挡在胸前,做出防守姿势,动作相当标准。

玩耍的孩子里还有马启寿的孙子小马。小马上小学时,曾经跟着开拉面馆的爸爸去青岛。每到周末,爸爸带他到公园,教他打篮球。现在,小马已经在镇上的中学念初二了。一旁看球的老人说,小马的动作有爷爷当年的风范,灵活机动。

像他们的爷爷和爸爸那样,韭菜沟的孩子们也组建起了自己的球队。

球场还没施工完,他们就跃过拉起的隔离绳,在场上打起球来。那几天,新建球场成了村里最大的事,人们时不时便遛着弯儿来围观施工。

马启寿来了,华小龙也来了。华小龙打开摄像头,绕着未完工的球场走了整整一圈。他把这段视频配上文字后上传。他写道:

“很多人不理解你坚持打篮球是为什么。打篮球当然不能当饭吃。可能我这辈子也不会在篮球上有很大的成就,但我还是愿意站在球场上去跑,去跳,去投,去传。因为我在那里,会觉得生活变得更有意义。我可以感觉到身边每个人的激情和活力。昂扬地挥洒着汗水,大口地喘着粗气,每个人都变得那么年轻。我也一样。”

全国各地的韭菜沟村民们遥遥看着新球场一点点建成。在一个艳阳天,施工完成了。村民们陆续来参观。老人叉着手,说没见过这样好看的操场。孩子们等不及要上去踩一踩。

村民们在华小龙的视频下约起球来,每个人都再次期待起那场还未发生的全村盛事——韭菜沟村第四届篮球运动会。

从小土场到崭新的塑胶球场,韭菜沟球场的变化,也见证这40多年来农村的变迁。共享单车变球场,传递是的更更环保、更低碳、更美好的生活理念;韭菜沟村的华小龙们,从拼命奔生活到放慢脚步重回球场,在生活节奏的不断变化中,不变的是韭菜沟村人对美好生活的不懈追求和发展,这也是中国诸多农村变化的一个缩影。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com