非常之事见证非常之人(读访谈王宏甲)

长江日报记者周劼

王宏甲,中国作协报告文学委员会副主任,中国报告文学学会副会长,其作品曾获中宣部“五个一工程”奖、鲁迅文学奖、中国图书奖等殊荣。

日前,相关部门宣布新的《贵州省500米口径球面射电望远镜电磁波宁静区保护办法》将于4月1日起施行,届时,号称“中国天眼”的世界最大500米口径球面射电望远镜方圆5公里区内严禁擅自携带手机、数码相机、智能穿戴设备等无线电发射设备或产生电磁辐射的电子产品。

这种奇怪而严格的规定,是为了让中国天眼这口“巨锅”更好地完成“观测来自宇宙中遥远天体的微弱电磁信号”的任务。

“观测微弱电磁信号”,这句话有很多解读,由此衍生出中国天眼自建成以来流传的诸多传说,比如有人说它是《三体》里的红岸,有人说霍金至死都害怕它接收或暴露外星人的信息,还有人说它是深空猎手,能探测到宇宙的边缘,观察到早期宇宙的蛛丝马迹……

但更实际的解读是,自中国天眼经过一年的调试,于2017年8月在银河系正中央发现两颗脉冲星(一个距地球1.6万光年,一个距地球4100光年)开始,到2018年底,已经陆续发现了43颗脉冲星,其中11颗已被认定为新脉冲星,获取了宇宙的海量信息,极大地增加了人类对宇宙的认知。

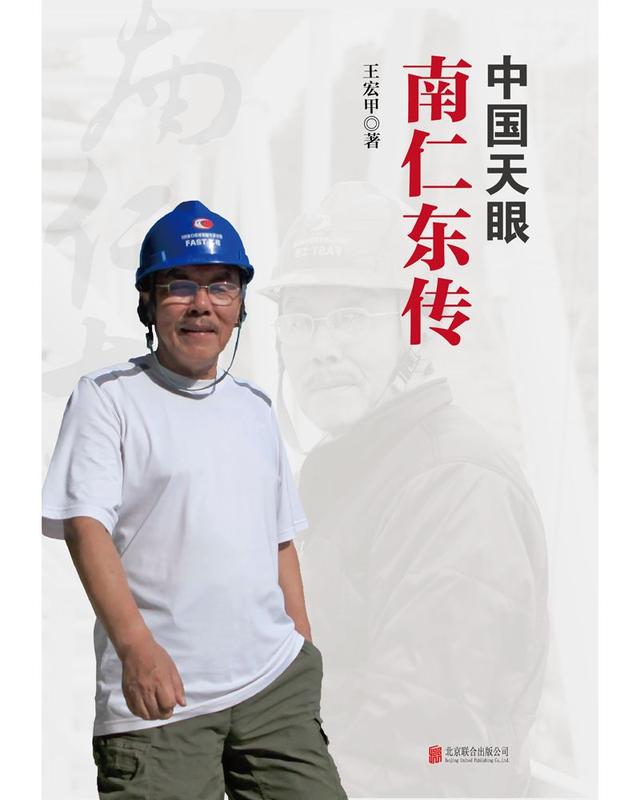

最大、最远、最新、最神秘等等诸多光环笼罩下的中国天眼,或许会由一本书揭开面纱。王宏甲创作的长篇报告文学《中国天眼:南仁东传》近日由北京联合出版公司出版。这本传记再现了被誉为“天眼之父”的南仁东的一生,尤其是他从壮年到生命最后一刻,22年间只做一件“天眼事业”的种种事迹,全面地呈现了他勇于为祖国的科学创新担当重任的爱国情怀、科学精神、高尚情操与优秀品格,有力诠释了什么是知识分子的责任与担当。

直到中国天眼建成,南仁东在生命的最后时刻才走入大众视线,他是一个怎样神秘的人物,又在从事一项怎样神秘的事业?长江日报读 周刊记者就从电邮采访了王宏甲。

非常之人

2015 年3月,中国天眼工程中的关键性索网工程完成,这是克服了诸多困难而取得的具里程碑意义的成就,大家都很激动,要做一个介绍工程进展的汇报片,其中需要一首诗配画面,制作人员对南仁东说,你写一个吧。第二天早上,南仁东交出了这样一首诗:

春雨催醒期待的嫩绿

夏露折射万物的欢歌

秋风编织出七色锦缎

冬日下的生命乐章

延续着,它的优雅

大窝凼,大窝凼

时刻让我们发现

时刻给我们惊奇

感官安宁万籁无声

美丽的宇宙,太空

以它的神秘和绚丽

召唤我们踏过平庸

进入它无垠的广袤

对此,王宏甲在书中解读道:“每个人都会有人生理想。南仁东自小喜欢绘画,有美术家的梦想;考大学时报考建筑系,有建筑家的理想;清华把他录取到了无线电系,改变了他的‘专业’,但并未改变他的理想,只是让他多了一个科学理想。最终,他把自己一生钟爱的三大理想——美术、建筑、科学——如此完美地融合在一台世界最大的射电望远镜中,如此开阔的将地球、人类同宇宙联系在一起。这真是一个非常之人。”

王宏甲笔下的“非常之人”南仁东,是500米口径球面射电望远镜(FAST)工程首席科学家、总工程师。在他的带领下,建立起这座令全球瞩目的世界级天文望远镜。

“别人都有自己的大设备,我们没有,我挺想试一试”,这是南仁东在晚年接受央视采访时说的话。只为这一句,从1994年开始选址,到2016年中国天眼最终落成启用,南仁东花了22年只作这一件事。

单为选址,就耗用了他12年。为了寻找合适的台址,他带着300多幅卫星遥感图,几乎走遍了中国西南的所有大山,踏遍了大山里的所有洼地。

有人评价这个“非常”:他一生低调做人,但却凭一人之力让中国领先全球20年。

为精神树碑

这不是王宏甲第一次以如此激情地诗意笔调描述科学家。他在2000年创作了以王选为主人公的长篇报告文学《智慧风暴》,讲述了中国知识经济的兴起,及其对世界、对传统的生活方式与思维方法的冲击。

王选和南仁东研究领域、经历、个性,截然不同,但王宏甲看到了他们身上的共同点:非常之人——

早先,南仁东构想,把大射电望远镜(LT)中间那个大的做到200米口径,不少人就感到“有点夸张“了,后来规划到500米口径,就有声音说他是个“疯子”。

我似乎感到这一情况有点熟悉。我想起1998年,我采访王选时也曾听到,早先王选设计汉字激光照排四代机时,否定的声音就说这是妄想“一步登天”。因为中国当时连一代机都没有,世界上最先进的四代机也还在研发之中,王选怎么能想一步就做四代机呢?(《南仁东传·为什么锲而不舍》)

非常之人就是不走寻常路的人,在自己陌生的领域,在别人从没做过的地方,不管不顾,不计得失,不留后路,拼命地干的人。他把这些人称为英雄,哪怕失败了,“英雄是那敢以个人的渺小去做很难做到的事情的人,是那知其难仍一往无前地去做的人。 ”(《智慧风暴》)而英雄从来不以成败论的。

所以,王宏甲笔下的科学家都有着别样人生,也有着顽强拼搏、奋发进取的人生智慧,从他们身上总能看到一股子民族精神——当今中国知识分子对国家发展、民族振兴所具有的强烈社会责任感、历史使命感和紧迫感。

真实的文学

王宏甲虽然以创作报告文学知名,但他其实最开始是写小说的,他在《北京文学》杂志2007年的扉页语中曾经回顾说:“我初写小说,感觉小说才最体现文学,到1989年我著有70万字的长中短篇小说……可是我认识这个世界吗?此后意识到要认识一个真实的世界其实是很大的挑战,再后想到,信息时代需怎样的文本才能更准确地反映这个时代和人们的需求?再后意识到,文学不仅该准确揭示社会生活的本质,还该能写出趋势。我的兴趣亦在此”。

也就是说,在一个充满变化和挑战的时代,虚构的小说难以准确地揭示社会生活的本质和趋势,唯有报告文学能承担如此的重任。

用他自己的话说:“文学的意义不止在书本,绘画的意义不止在笔墨,艺术的价值又岂止在舞台。一个投身于文学艺术并孜孜以求的人,如果不能走出文学艺术本身对自己的束缚,是不会有大出息的……文艺的价值远不止在文字音像本身,而总是在言外之意、弦外之音、象外之象、景外之景中——有宽广的民众生活、命运、奋斗和情思。”(王宏甲《文学的意义在哪里》)

所以他特别喜欢那些不甘于平庸、不服于命运、勇于奋斗、忠于情怀的人。

“在陌生的跋涉中,等待着他们的并不都是鲜花和掌声,有许多泥泞、陷阱和险峰,身败名灭也是可能的。然而在艰难、艰险中,把自己的智慧和才华,以及劳动和责任心都凝聚起来、运用起来,就是非凡的。”

王宏甲为他们立传,其实是为一种精神树碑。

【访谈】报告文学对社会的关注

构成了中国文学的主流基调

在困境中找回自力更生

读 :您创作《中国天眼:南仁东传》这部作品是基于怎样的一种缘由?

王宏甲:2017年11月,我接受了一项创作任务,要创作一部反映南仁东生平事迹的长篇报告文学。当时这只是一个任务,但在我深入采访的过程中,南仁东的生平事迹深刻地感动着我,我逐渐体会到了什么叫不朽。南仁东固然是故去了,但对于他的记忆仍然鲜活地存在于每个认识他、见过他、与他共过事的人的心中。南仁东一生充满理想,所做的事业不是为了他自己。他身上所体现出来的爱国情怀和高尚情操,可谓感人至深。南仁东留下的不仅是“天眼”这座有形的财富,还有许多精神上的丰富遗产。采访中,我一遍遍地深受教育,我感到了,一个南仁东逝去了,国家需要千千万万的青少年成长为南仁东。一种使命感在我心里面油然而生。我必须写,写一部长篇报告文学。

读 :中国天眼是个很专业的科技工程,却引发巨大的社会反响,您认为原因是什么?

王宏甲:2016年9月25日,“中国天眼”落成启用的当天,中共中央、国家主席、中央军委主席给科研人员和建设者们发来贺信。信中这样写道:“浩瀚星空,广袤苍穹,自古以来寄托着人类的科学憧憬。天文学是孕育重大原创发现的前沿科学,也是推动科技进步和创新的战略制高点。500米口径球面射电望远镜被誉为‘中国天眼’,是具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。它的落成启用,对我国在科学前沿实现重大原创突破、加快创新驱动发展具有重要意义。”

2018年12月31日晚,主席发表2019年新年贺词时再次提到:“此时此刻,我特别要提到一些闪亮的名字。今年,天上多了颗‘南仁东星’……”

中国天眼为什么这么重要?因为人们普遍知道它是“国之重器”,这是天眼引发巨大反响的重要原因。

每一种“国之重器”,为之奋斗者都不只是一个人,而是有很多人。有很多失败铺垫出通往成功的路。去真正深入地、仔细地把身子俯下去、趴下去研读他们的足迹,就会看到——我们需要学习,需要追赶,但只是跟在发达国家后面一步一步地追赶是追不上的,需要向顶天的高技术迈进——这就要“一步登天”,才能挺进到最前沿去争取我们生存的空间。如此,可能失败,但有成功的可能。

中国天眼取得的成就无疑是艰难卓绝的。南仁东百折不饶,千难不避,鞠躬尽瘁的报国之志和献身精神,尤其感人至深,催人奋进。纵观他们取得的种种成就,我感到最不能忽略的是,南仁东和他凝聚起的团队,在非常的困境中找回了“自力更生”的精神。

战术型的老工人

读 :怎样解读这种精神?

王宏甲:中国天眼建设二十二年,前十二年为了把国际“大射电望远镜”这个项目争取到中国来。由于种种复杂因素,争取的难度超越了科技因素而非常大。南仁东是在十多年争取“大射电”国际项目所经历的重重困境中,痛彻地反省,为什么多年来我们不够自信?“一个连汽车发动机都做不好的国家,怎么能造大射电望远镜!”这个来自国外的批评,是怎样如鞭子般鞭策着南仁东反思。我们为什么总在“引进引进”中引进人家的零部件组装产品,自己就造外壳。日久,国内外很多人都认为中国真的不行。可是,新中国早期经济科技都落后,老一辈科学家靠什么搞“两弹一星”?靠自力更生,艰苦奋斗。“有条件要上,没有条件创造条件也要上。”这是响彻那个时代的声音。

所谓“发愤图强”,南仁东正是在无异于卧薪尝胆的艰辛中愤然而起,向中科院提出,向国家申请500米口径大射电望远镜立项,由我国自主建造。这有可能吗?很快,中科院支持立为“国家大科学”项目,国家发改委批准了!自此,中国天眼项目进入快速推进阶段。我们所说的“南仁东团队”有多大?全国近200家大学、科研院所和大中型企业,包括100多位科学家在内的5000多人直接参与了这项大科学工程建设。他们迸发出的研发力量,以及贵州省委省政府的支持和人民群众的力量,都在“自力更生”的旗帜下,仿佛瞬间就被极大地释放出来。由此可以看出,中国社会内部蕴藏着多么巨大的自主创新能力。

追思“中国天眼”艰难卓绝的建造历程,我以为最大的成功不是哪一项科技创新成就,而是找回“自力更生”!若举国都能像南仁东那样坚定而自信地找回“自力更生、艰苦奋斗”,则新时代中国前途不可估量。

“自力”中包含着“独立自主”,“更生”则把前途和结果也讲出来了。独立自主,不是有没有足够能力的问题,而是只有独立自主,才能充分施展出自己的创造力。因而我以为,天眼是国之重器,“自力更生、艰苦奋斗”是我们更加宝贵的国之重器。

读 :在您的采访中,南仁东先生的哪些方面让您印象深刻?

王宏甲:南仁东为“中国天眼”鞠躬尽瘁。我已没有机会直接访问南仁东先生,只能通过访问他的学生、同事,访问参与天眼建设的贵州干部、农民、工人,以及他的亲友们;还有,通过他无数次走过的通往基地的山路,通过他为了改变基地科研人员单调的生活而建起来的简易篮球场,通过他为了让女生们能洗澡而建起来的浴室,通过他攀登过的一座座高塔,通过那只一直在寻找他的狗……一步步走近南仁东,南仁东的形象、步伐、声音,包括他思索的声音,才渐渐清晰起来。

南仁东身上,令人印象深刻之处太多,是无法一一列举的。他本身是一个天文学家,其学识则远远超出天文学,拥有非凡的跨学科、跨领域学识,他还懂工程、精通建筑,还有很高的美术造诣,一个名副其实的通才。但他作为“中国天眼”的首席科学家、总工程师,面对别人赞扬他是一个“战略大师”,他自己却反复说“我不是战略大师,我是个战术型的老工人”。

南仁东常常像农民那样,穿一条短裤,屁股上挂一把柴刀,要在丛林中披荆斩棘向前开路。在深山寻址的南仁东,在农民堆里,分不清哪个是南仁东。在建设工地上的南仁东,在工人堆里,也分不清谁是南仁东。他是一个全身都是泥土气息、全身都是工农气质的科学家。

感到了自己的渺小,那就一定是看见了崇高

读 :您以报告文学形式为科学家写传记,您为什么对这种文学体裁情有独钟?

王宏甲:在报告文学领域,流行着这样一句话,说“报告文学是用脚写出来的”,我认为这种说法是十分贴切的。为了尽可能地写好科学家传记,如实而又生动地反映“天眼”巨匠南仁东的一生,就要准确、完整地了解和理解南仁东,而这无疑是有着相当的难度的,需要相当深入地追踪采访。需要了解的不只是南仁东做出了什么,更重要的是南仁东为什么是这样一个人。

针对某一件事情和不同的说法,也需要有足够的耐心,有时候难免要进行一遍一遍地反复采访。考虑到采访到的并非都准确,那么为弄清楚、弄准确一个细节,也必须一遍一遍地去核实,绝对不能怕麻烦。我想,我属于比较有耐心、愿意用笨办法去反复采访,追问细节,愿意“用脚去写作“的人。这些可能算是写作过程中的困难,但反过来说,这些困难恰恰体现出了报告文学的优势,没有深入的采访,就不会有真实准确生动的报告文学作品。而想要将一个人、一位科学家真实、完整、活生生地表现出来,我觉得非报告文学莫属。

读 :那么您认为,在当下这个时代,报告文学的使命是什么?

王宏甲:我以为,对于文学,特别是报告文学,我所能够做的一切,就是竭尽全力去表现这个伟大的新时代。在我们的社会生活中,在我们生活的周围,那些为了使人们生活得更美好,而艰难卓绝地奋斗的人,总是会给予我很大的心灵触动,令我得到一次次的教育。我感到自己有责任去记录,用文学的手法去表达。对于我们的时代, 理应怀着一份使命和担当,用积极向上的笔调来反映,或者说来弘扬时代精神。

我创作《中国天眼:南仁东传》这部作品,就是希望能够唤起更多人的理想信念和奋斗热情,去创造更辉煌、更灿烂的未来。在回顾和梳理南仁东的一生以及“中国天眼“的建设过程中,这一点是不能忘记的。

读 :那么报告文学又该如何表现这个伟大的新时代?

王宏甲:文学作品通过描写人物去反映一个时代,乃至揭示出一个时代的本质和真实,是文学极重要的功能,也是文学的任务。报告文学对现实的关注,使得这一功能和任务仿佛更加突出。

中国共产党在领导人民进行轰轰烈烈的民族解放事业和建立新中国的历程中,报告文学以前所未有的形式和创作出现在中国文学事业中。中国作家对这一文学形式投入的创作实践,是同中华民族一个半世纪以来的命运相联系的,民族灾难之重,痛苦之深,不能不关注。中国改革开放时期,正碰上一个计算机时代在全球出现,同时面对各种陌生事物和错综复杂的局面,当代作家也不能不关注社会,这就构成了中国文学的一个主流基调。

从我个人的创作经历来说,报告文学需要反映我们所处的时代,反映社会现实,也需要面对自己精神上、认识上的问题。在多年的创作中,特别是在今天这个新时代,我越来越认识到,比我们通常所讨论的文学艺术、创作手法更重要的是需要选择一个立场,这个立场就是人民立场,就是说的“以人民为中心”。

在这个立场上,报告文学创作,不管是“全景式”,还是什么手法,仍然需要写好人物。这本身是文学的属性所决定的。如果只见事不见人,或者有人的姓名而没有人物,那就算不上“报告文学”,或可称之“伪报告文学”。所谓感其发奋或哀其不幸,都是对人而言的。在新时代,尤其需要写好那些在错综复杂的环境中坚定不移地为最广大的人民的利益去工作、去奋斗的英雄人物,即被我们的时代、被人民大众所敬重的“时代楷模”。这样的报告文学,由于有人的精神、情感、性格和命运,便有独特的力量影响人生和社会。

在新时代,无论南仁东这样在科技战线上的时代楷模,还是在农村脱贫攻坚、振兴乡村的波澜壮阔的奋斗中,我看到都有许许多多可歌可泣的人物和事迹,是报告文学创作不尽的源泉。如果真正深入到人民中去,仔细地把身子俯下去、趴下去研读他们的足迹,我们就会感到自己的渺小,会学到很多东西,会为之感动。还会看到,尽管腐败是怎样地破坏着我们的社会,侵害人民利益,但优秀的领导干部也是存在的。会看到那些有可能影响数百万人行动的思路和决策,那些思路内部的高山流水,决策的心灵风暴,也是惊心动魄地感动着我们心灵的。无论干部还是群众,面对他们,如果感到了自己的渺小,那就一定是看见了崇高,那就是报告文学所应当去虔诚地热情满腔地撰写的篇章。去写出来,在当今看,可能具有新闻性;在未来看,那就是我们民族辉煌的历史。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com