大鱼海棠中的椿到底存不存在爱情(浅析民族认同感对椿成长的影响)

《大鱼海棠》最开始的灵感来自于梁旋的一个梦,他梦到自己得到了一条鱼,小鱼不断地长大,最后他选择放大鱼归海。关于梁旋口中所说的“鱼”,有人觉得效仿了庄周梦蝶,是寻找“自由”的载体,是追求“无待”的人生。日本动画短片《让鱼告诉你怎么做》讲了一个自我封闭的男孩带一条鱼出门寻梦的故事,鱼告诉主人:我并不讨厌这里,但我想看一下外面的世界。男孩说,等你长得比海还大的时候,我就送你离开。

《大鱼海棠》在椿把鲲偷偷带回族内饲养的时候,也对鲲说过类似的话。可长大了,椿真的会放鲲离开吗?而族人又是否会放长大的椿鲲离开吗?这并不是观众所关注的问题,但其实“放行”的背后,还蕴含着一个原始部落的“个体自由”。

隐藏在《大鱼海棠》的客家文化--民族认同感自古以来,海洋文明崇尚自由,而农耕文明正如《天空之城》肯德亚山谷之歌所写的,根要扎在土壤里,与风一同生存,与竹子一同过冬,与鸟儿一同歌颂春天。无论你拥有多么惊人的武器,只要离开了土地就无法生存。

椿的“家族”也是在故土的信念中发展起来的,对家族的认同感和归顺是父母教给孩子的第一课,然而这种精神理念不单单存在少数人,而涵盖整个部落。

谈到原始部落,必然离不开喜欢田园风情的宫崎骏,在吉卜力工作室的众多作品中,更多的是对自然的赞美、对原始部落的留恋、对童真的歌颂。作为家的根基,部落带给了族人安全感和保障。可这种过度的保护又是否会扼杀了个体的认知?

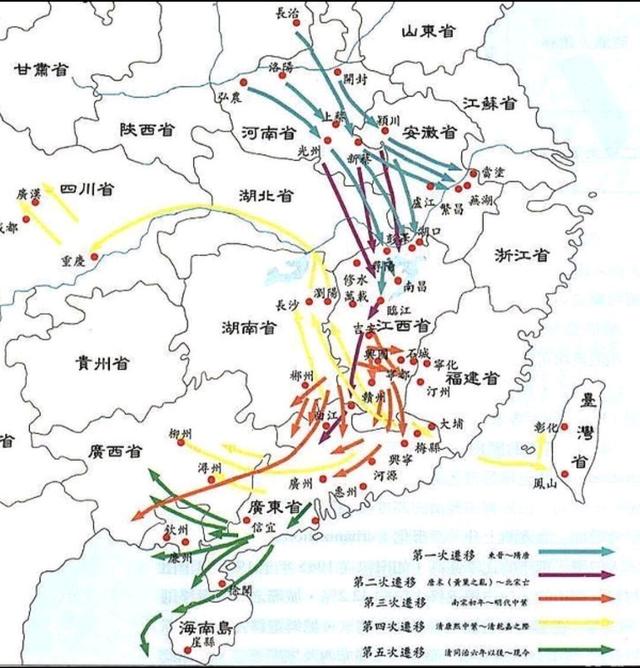

谈个体认知之前,我们先回到《大鱼海棠》的部落意识和部落存在。《大鱼海棠》中神所居住的“神之围楼”取景于福建的客家土楼,即福建省永定县的承启楼和南靖县田螺坑土楼群。历史上的“客家人”最早是集中在中原地区,后来受到战争和其他民族的侵扰经历了三次大型的“迁徙”。原为本地人的畲族子民,在被迫迁徙之后,命运和社会地位都发生了巨大的变化。

中国自古就有“主籍”和“客籍”之分,客是无法拥有土地的私有权,也不能通过参加科举考试翻身。身为外族的“客家人”即使来到了一个新住所,短时间内也很难找到归属感和安全感。围屋就是在抵御外侵、寻找自我这样的理念中诞生的,这种几乎完全密闭型的圆形或四角围屋,通过外在力量转化为内在动力,支撑了“客家人”在外地定居下来,并重新回归社会。

回归社会有两层含义,一种是得到了土地权,被社会认同了;另一种是主动走出来,并与其他部落民族和谐共处。影片只谈到了第一种,面对外族的态度,椿一家族还是习惯性躲,惹不起也可以躲得起。

福建客家的文化背景是《大鱼海棠》隐喻的那一部分,当观众得到这一层历史信息,族人一直警惕人类(外来物种)的心态就有了支撑点,整个故事变得也明朗起来。然而客家围屋只是代表“部落特色”的一部分,真正“原始”的一部分藏在影片的第一幕——所有活着的人类都是海里一条巨大的鱼。

在四十五亿年的世界里,地球只有一片海洋、一群古老的大鱼以及掌握人类灵魂和操控万物运行规律的“其他载体”,也就是椿的家族。所有年满16岁的孩子必须通过“海天之门”到达人类世界去完成他们的成年礼,这个“类自然”的任务无形中就暴露了这个家族的“原始使命”。

在《大鱼海棠》的世界观里,椿和族人的本体不是人也不是神,他们会面临死亡,但又不会真正地死去,这也印证了《逍遥游》中“生命不息”的说法,椿的奶奶最后变成了凤凰,爷爷成了海棠树。不会真正死去,其实也就是我们人类世界所理解的“野火烧不尽,春风吹又生。”,然后“永生”的前提是没有入侵者,这也是为什么族人总在不停地强调远离人类。这片土地上,除了人类,不会再有给家族带来灾难的生物了。

“人类存在”在影片中有两种理解方式,一种象征了客家文化或者其他封闭部落文化对于外来者的警惕,即人与社会的关系;另一种陈述了人类对于自然界运行规律的干扰,即人与自然的关系。前者促成了个人认知觉醒的机缘,后者则传递了道家“无为”的自然观和生死观。

鲲的存在促成了椿个体认知的觉醒--逍遥与拯救椿是出生在自给自足的民族部落中,在这种高度警惕和排外的状况下,族人选择了“一刀切”的方式去阻断造成异变的可能。但成人礼却让很多三观尚未形成的少年少女们有机会接触到了外面的世界,椿就是这群“年轻人”的代表。

影片中容易被忽视的是椿与鲲的这段相遇,在椿过往的认知里,神之围楼的话语权在高贵的长辈中,个体的认知是源于集体的认知。封闭的围屋和受限的人际关系,让椿对于“家族”出现了错误的归顺和认可。与鲲的这场相识,椿看到了亲情、看到了善意、也看到了温和。这跟以往所持有的理论知识发生了冲突,椿对人类开始有了好奇心,钻出水面看鲲和妹妹嬉闹也意味着她内心警惕的城墙逐渐在瓦解,真正将这面(偏见)的城墙拆毁是鲲救椿意外身亡了,这个以生命为代价的善意直接促成了椿独立意识的觉醒。这也是动画中个人认知与集体认知第一次出现了信息不匹配,我们也可以理解为爸爸妈妈对孩子“说”了谎,孩子不再完全听从了,有了自己的想法。

有不少网友认为,椿的报恩源于鲲“英雄救美”的一见钟情,但我个人会更倾向于“影子吸引”这个说法,吊桥反应带来的心动是不足以撑起椿的牺牲和反抗。弗洛伊德的“影子人格”提到人会爱上自己隐藏、压抑的另一面,所以人类恋爱的本质说到底还是自恋。椿不是爱上了鲲,椿对鲲有感恩之心,但她爱上的是有独立意识的自己。动画遵循了道家思想的“无为”和“虚空”,所以造成了这个美丽的误会。故事的结尾,两个人甩掉了外在的身份和集体的标签,坦诚相待,其实也在印证了道家思想中的归零。生命的本质就是一个从0变1,再从1归0的步骤,中国的神话体系也是二进制的世界。

椿鲲的爱情线一直都备受争议,除去给族人带来灾难,主要还是“一见钟情”的设定。椿是不是对鲲一见钟情了? 我觉得不是,《红楼梦》中与袭人初试云雨情这一情节是曹雪芹在佐证贾宝玉性意识的萌芽,但不能拿来作证爱情。椿鲲也一样,他们两个唯一可能成为爱情的节点就是鲲去救椿,这一层“救恩”的动机在原本已经对人类产生懵懂和好奇的椿眼中,加入了柔光滤镜,变成了“英雄行为”。理论和现实的矛盾动摇了椿对族人的信任,对家族的认同感。

每个孩子的成长基本都有【杀死父母】这一工序,从一开始无知的全权信任,到叛逆期和自我认知的觉醒出现了质疑和批判,到拥有成熟的认知系统后理性客观地评价。客观上来说,影片是完成了这三个步骤。爱上鲲,其实也是在暗示椿个人认知的建立。

讲究“公平与效率”的经济观与“纯粹式”恋爱观的对立与鲲相处的故事是属于“大鱼”个人认知觉醒和追寻自由的,救鲲给族人带来不幸是属于“海棠”的纠缠与苦涩。救鲲的决心是源于椿的内疚,特别是在有自己独立思考的意识之后,她对于鲲的愧疚随着时间翻倍地积累。常年站在围楼里的椿看不到灵婆所说的“因果轮回”,也无法透彻理解“还不清的债”。

对于站在围楼顶端的我们,对于知晓“椿湫鲲何物”的我们,很容易就猜中了结局。然而身为旁观者的我们有资格嘲讽椿吗?首先要被纠正的是,椿带来的灾难是无意识的,椿一直认为救鲲要牺牲的只是自己的生命,这是影片没有直接表明但含蓄传达的;其次在中国的武侠小说或者忠孝故事里,经常有“一命还一命”的例子,在集体认知教育中长大的椿有这种想法完全是可以理解的,拿着全族人的性命去换一个鲲,这是椿想都不敢想的事情,所以后来知道自己闯祸了,她送走了鲲又回来陪族人一起面对,族人是她即使“成长”了依旧无法割舍的部分,牺牲是椿完成个人认知和集体认知和解的必然途径。

跟《天气之子》比起来,《大鱼海棠》的重点不在强调个人利益是否应该过度为集体利益让步。《大鱼海棠》的世界是建立在古老的神话创世观和原始的民族部落上,它一方面在强调我们保护这个部落文化,另一方面又在探索让偏见“走”出来的方法,只不过《大鱼》把这种方式让度给了少年少女们,让度给了爱情,但少年少女的爱情又不足以撑起这片蓝天大海。

然而为什么“成全式”的男女恋情撑不起这个时代的大爱?

单独把感情线拎出来,就会变成少年为了成全喜欢的少女的喜欢做出了牺牲。这种“成全式”的爱情在几十年前甚至更早之前是受欢迎,但如今更多年轻人受到后现代主义和现实主义的影响,他们更注重“回报”,即我们理解的“效率”。如近几年韩漫就大量出现了“女主穿越回去救赎男二”的故事,有回报的事情成为了我们追求的效率。

然而我们容易忽略的是,当女主准备完成这一救赎的时候,人与人的主次关系就发生了改变。在第一世界设定的男二来到第二世界的时候已经变成了男主,再放大一点讲,几家欢喜几家愁,第二世界不幸的人走运了,那么本应该幸福的人就可能面临了新一个未知的不幸。人与人之间在不同时空里,本身就是一个轮回。《大鱼海棠》也出现了这样轮回救赎的概念,在椿的第一世界里,鲲是主角;如果在椿的第二世界里,湫是主角,那我们可能要跟作品道歉了,椿对湫的回报只是迟到了,而不是不存在的。但问题在于这不是第一季的使命,第一季只是想让我们看到“心无旁骛”的爱情观。

椿救鲲无意中牵扯到了族人,所以她选择牺牲自己来弥补这个过错;湫不需要救鲲,但为了喜欢的人选择以孤独为代价,成全了椿的报恩。湫纯粹式的牺牲跟椿被认为的索取,出现了信息不对等交换。这种不对等的情感通过屏幕显示出来,就变成了椿不值得湫这么做,当值不值得出现的时候,《大鱼海棠》的整个恋爱观和世界观就弱下来。

作品需要反省的可能是他们表达情感的方式,但作为观众,我们要改变的是习惯性对感情量化的行为。大数据的时代里,人人都沉溺于互联网,我们没有了青梅竹马的羞涩,没有了全力以赴争取一件事情的勇气,更失去了心无旁骛的态度。现代年轻人普遍出现了“既渴望爱情又害怕爱情”的矛盾,我们在“走出去”和“退回来”之间不断地进行评估然后做出最优值选择。最明显的反应是男女不再主动追求对方,因为他们怕稍微不克制的“主动”就会变成倒贴,沉溺的倒贴又是公认的可耻,它不会被现代恋爱观所接受。吐槽椿对湫情感的不反馈,其实本质上还是我们对情感拒绝的畏惧和愤怒。

但这样的愤怒应不应该存在或者说应不应该被理解?

影片中一开始在湫送行椿的交谈中就明确了椿对湫的态度,可以说在遇见鲲之前和遇见鲲之后,椿对湫一直都是不动心的状态。椿对于湫的帮忙是明面拒绝的,直到后来她发现自己能力不足,她“承接”了湫的部分帮忙,当她开始受恩的时候,就回到灵婆所说的,人生最可悲的事情就是欠下的债是无法还清的。这个时候的椿还在报鲲的恩,压根就没有意识到。

湫对灵婆说:如果活着不开心的话,那还有什么意义。替椿受罪,是湫心甘情愿的付出,但这种没有回报的爱情观放到了现代讲究效率的恋爱观里,就变成了“舔狗”,变成了“女生的心机”,就变得“罪不可赦”。可最大的罪,难道不是我们失去了对爱情的包容心和理解吗?

我们可能做不到湫为椿纯粹式的牺牲,但我们不应该在别人的恋爱观里面去寻找优越感。爱情是不能被量化的,能被量化的东西是工具。如果我们用“公平与效率”的经济观来看待春湫的相处模式,我们最后自然只能得出没有回报的恋爱是不值得的、是不该存在的,但事实上谁又不渴望纯粹的爱情,渴望美好又推掉了成全美好的可能不就证明了心疼湫的另一面是心疼付出而得不到回报的自己。最好的恋爱自然是两情相悦,但往往成就经典的是一厢情愿的成全。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com