传统牙雕(不要记住我姓什么牙雕变骨雕)

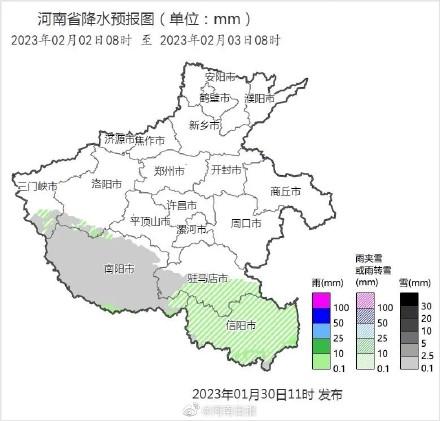

1989年象牙贸易被禁后,张民辉使用牛骨作为材料,仍然用牙雕的技艺创作作品。(张民辉供图/图)

2016年8月17日,289艺术园开园。

这个位于广州市中心的现代化艺术园区,迎来的第一场大动静,是关于古老的传统工艺的讨论。

木雕、牙雕、灰塑等非遗项目的传承人到场,《粤工开新——从海上丝路影响世界的岭南非遗展》也在此开展。

八项规定后,广州的花城博雅工艺厂裁掉了一半工人,留下的一半工人,终于有了双休日。生意一直很好,工人最忙时,一个月休息两天。

订单明显变少了,主要负责花城博雅象牙厂创作的张民辉觉得也好,“主要的精力就不放在大量生产,而是提升技艺上。”

2006年,张民辉成为非物质文化遗产象牙雕刻项目国家级代表性传承人。除了经营花城博雅工艺厂,他还得考虑,怎么把这门手艺传下去。

学会了工匠精神

花城博雅工艺厂陈列室里摆着的牙雕大小各异,无非是吉星高照、招财进宝、福寿齐天这类传统题材。

张民辉经常听人问:“怎么老是这些?要创新啊。”外国客人来买牙雕,有人出主意,“人家鬼佬,你不做些耶稣十字架圣母教堂?”张民辉早就尝试过。“但人家不买。”受欢迎的还是传统的老一套。

陈列室里最大的一件作品是《福寿齐天》,得了第十届深圳文博会冬季工艺美术精品展“中国工艺美术百花奖”金奖,宽1米4,祝寿主题。最精妙的是顶上正中被四海龙王、八仙等拱出的象牙球。这件作品,张民辉带着几个徒弟做了一年多。

象牙球是广州牙雕的代表性工艺。里外层层叠叠,每一层都极薄,却都刻有极细的花纹。这个工艺至今保密。做法复杂,全靠人工:先取一块实心材料,凿14个孔,再从里往外一层层镂空,《福寿齐天》的象牙球直径12公分左右,凿出四十多层,每层厚薄已达到极致,再薄,就会变形;接下来做表面的浮雕;再是拉花,在每一层上拉出双金钱等花纹;最后是打磨、抛光。每位师傅只能专注于一道工序。做一个球需要三四个月。所有工艺讲究的是手的定力、力气的精准和对美感的控制。

张民辉做过最大一件作品,是3.8米高,2.6米宽,0.6米厚,重近两吨的浮雕《福如东海》,重达五吨,共一万五千多块骨料组装镶嵌而成,作品体现花鸟虫鱼、湖光山色、蓬莱仙境……2007年美国的一位犹太裔的军火商收藏,镶在他在美国经营的会所入口的墙上。

日本客人也喜欢中国传统题材的牙雕。一家日本企业跟张民辉下过一批订单,以寿星为主题。这家企业每月给会员发送产品目录,会员预订后,再由张民辉的工厂制作。

合作之前,日本客人来广州和张民辉沟通了很多次。两人坐在地上,有时吵得很激烈。卡壳的地方是,客人要求,每件牙雕都要一模一样,至少也要有90%以上的相似度。

张民辉反驳:每件都不同才算手工艺嘛。日本客人完全没有妥协的意思:这不是摆在那里去卖的,会员看图册,如果实物有出入,人家不会认账。

最后妥协的是张民辉。他心里不大情愿,“我们做艺术的人最怕重复,随意的是最好的。何况我们这种立体的东西,更难。”工人也很烦躁。张民辉还得一个个去劝:如果客人不买你的东西,你就得完蛋。

这批订单持续做了三四年。“最后训练了批量生产的能力,”张民辉对南方周末记者说,“也培养了工人的工匠精神。这是技艺的问题,也是心态的问题。很多很自我的人,不跟你做生意就不跟你做生意。那就做不下去了。”

猛犸象牙、河马牙还是牛骨?

广州牙雕在清朝达到鼎盛时期。朝廷诏令全国仅广州一口通商,大量象牙运入广州,宫廷中的牙雕名匠来自广州者过半。据说当年在西班牙和葡萄牙上流社会里,贵妇们最时兴手握一把象牙扇子,那些扇子就产自广州。

最早的象牙进口,可追溯至汉代,那时就有非洲象牙入口广州。唐代,牙雕工艺品成为了权贵的象征,五品以上官员上朝手持的笏板则由象牙所制。当时的广州牙雕除进贡皇室,还出口外销。宋代,象牙制品通过外贸出口为欧亚大陆贵族相继追捧。

1915年,旧金山举办太平洋万国巴拿马博览会,来自广州的联盛号的二十五层象牙球获一等金奖,广州牙雕名声大噪。新中国成立前,象牙商号逐渐集中到大新路一带营业,这里成了闻名世界的象牙工艺专业街。

1949年新中国成立后,国家以工艺美术品赚取外汇。广州牙雕由国家组织出口,每年春秋两季交易会上,是重要的创汇产品。

1986至1988年,广州市大新象牙厂年创外汇100万美元以上。

张民辉1972年进大新象牙厂当工人。美术功底好,他被分配到人物车间,让人艳羡——这是最全面的一个车间,学的东西最多。

出口创汇期间,大新象牙厂做的大多是大路货:由国家出口公司发来订单,工厂负责生产,产品都有固定价格——5000美元、7000美元、8000美元,固定规格。

工人张民辉,只知道他手中的象牙原材料来自非洲,并不知道最后的牙雕产品将去向哪里,那些由拥有进出口权的国家出口公司掌握。

改革开放前,张民辉的工资50来块,改革开放以后,工资变成100多块。

1989年,全球象牙贸易被禁。但国内的牙雕还在销售。大新象牙厂生产停顿,工人没什么活干。

但地下交易在暗暗进行。有香港人会带进来象牙材料,交给牙雕工人雕刻。禁象牙贸易后有一段时间,虽然工厂停工,但工人回家还是可以炒更(接私活),生活依然有保障。

1991年,张民辉还是决定从大新象牙厂辞职。首先得找到合适的替代材料。一开始他用过河马牙、猛犸象牙做牙雕。河马属保护动物,河马牙贸易需要批文。禁象牙贸易后,出现过一段河马牙雕的热潮,但河马牙长年在水里,一上岸就会裂,没多久热潮也就退了。

猛犸象已经灭绝,猛犸象牙反而不在被禁行列。外国人很喜欢,“觉得有化石的概念,但中国人可能觉得,它看起来灰灰的,不像现代象牙那种黄澄澄的漂亮,他不会想象,这是化石类,一定是满足对视觉的要求。”张民辉分析。

替换象牙最理想的,还是牛骨。

张民辉是进了象牙厂后才知道有骨雕。牙雕贸易兴起后,骨雕渐渐没落。象牙贸易禁止后,一些骨雕厂又收购了象牙厂。

骨雕用的是牛的大腿骨。张民辉创办花城博雅工艺厂,虽然用的是牛骨,却是牙雕的技艺和效果。

牛骨不如象牙光亮细腻。牛骨里的油脂也会外渗、长毛、变黑甚至五颜六色。骨雕最重要的一个工艺,就是要把油脂去除干净,很考技术。花城博雅工艺厂的去油脂技术,现在成了一道保密的工艺。

象牙大,牛骨却是空心,且小。要做大型骨雕,只能把牛骨拼接镶嵌起来。一般的镶嵌技术是:把两块骨头刮平,再拼接、填补缝隙,表面上看不出问题,但时间一长,骨头收缩,就会出现裂缝、染上尘埃、变黑。

张民辉研发了新的技术,或者通过相邻花饰互相遮掩,或者在牛骨上打钉,再加嵌一块骨头,做上雕饰,让缝隙无形。

外商走了自己人来了

1991年,张民辉第一次参加了广交会——还是通过出口公司,在里面摆了个摊位。

摆了一件作品,2米多宽,1米7左右高。当场卖掉。

这是张民辉和另一位从大新象牙厂出来的师傅,带着几个学徒,花了半年做出来的。交易金额十几万人民币。

“很厉害了。”张民辉笑道。这十几万,付完每位学徒几百块一个月的工钱,材料费(牛骨大约两三千一吨)和各种开支,还有不错的盈余。

第一个买家来自台湾,是台湾工艺品的批发商和经销商。那时台湾股市很火,台湾人来大陆,出手阔绰,“买翡翠,好像不用钱一样”。渐渐地也有日本、西班牙、意大利的客人。

1997年后,亚洲金融风暴,日本、台湾的客人锐减。交易会,大客户还是会过来,但基本上不买东西了。

中国手工艺行业也都不好过。交易会上,张民辉一些做玉器的朋友,摊位门可罗雀,摊主哀叹,“我现在就留一个老家伙看门了。”

张民辉还带着工人继续做牙雕,每次摆一两件,然而无人问津。走投无路,张民辉开始劝退工人:各谋出路吧,如果不走,要准备打持久战,最好的师傅得一半工资,2/3的工人只管饭,不发工资。没有人走。“这样熬了几个月,订单又来了。”

2000年,张民辉才正式有了中国大陆的买家,此后的客人都以国内为主。“后来送礼的风气越涨,我们就有一段很好过的日子了。包括翡翠,很重要的家具,都是从那个时候开始。”

骨雕价格也上涨了很多。“50%以上,可能10倍也说不准”,张民辉说,“但是稳步地上涨,不像翡翠,突然间涨了上百倍上千倍。那是炒材料,黄花梨是以多少钱一克计算的。骨雕的材料是2000多块钱一吨到几万块一吨,是从通货的角度上升,不是从稀缺的角度。”

不许抽烟喝酒看黄色录像

2015年,中美关于象牙贸易达成约定:将采取政策逐步停止各自国内的象牙贸易。但具体措施仍未公布。

“尽快是什么时候,目前也没有一个确切的时间,可能1年,也可能三五年。”张民辉猜想。

但无论是牙雕,还是骨雕,张民辉都没想过放弃这一行。尤其在成为非物质文化遗产象牙雕刻项目的国家级代表性传承人之后。国家对非遗传承人每年有一万元补贴。不多,张民辉把这看作是“一种荣誉”。

1990年代,花城博雅工艺厂的骨干,张民辉“一手一脚地带他们出来”,学生最多时候七十多人。晚上上美术课、美学课,还有心理辅导,任何心理问题可以写纸条上来,拿出来讨论。再往后,学得好的开始教课,现在已经传到了第三代老师。

现在有三十多位学生。都不是对外公开招,而是口口相传相互介绍。收的都是十五六岁的青少年。工厂规矩严:不许吸烟,不许喝酒,不许看黄色录像。“以前很多放映那些录像的,我们发现一个开除一个。”

学生也还是住在工厂。每周一三五,学画画或雕塑,资质好的前辈轮流带班,素描、白描、临摹,有些特别好的就搞创作。学习时间会有几个月,吃住在厂里,也做一些简单的工。学成后可以留在厂里当工人。

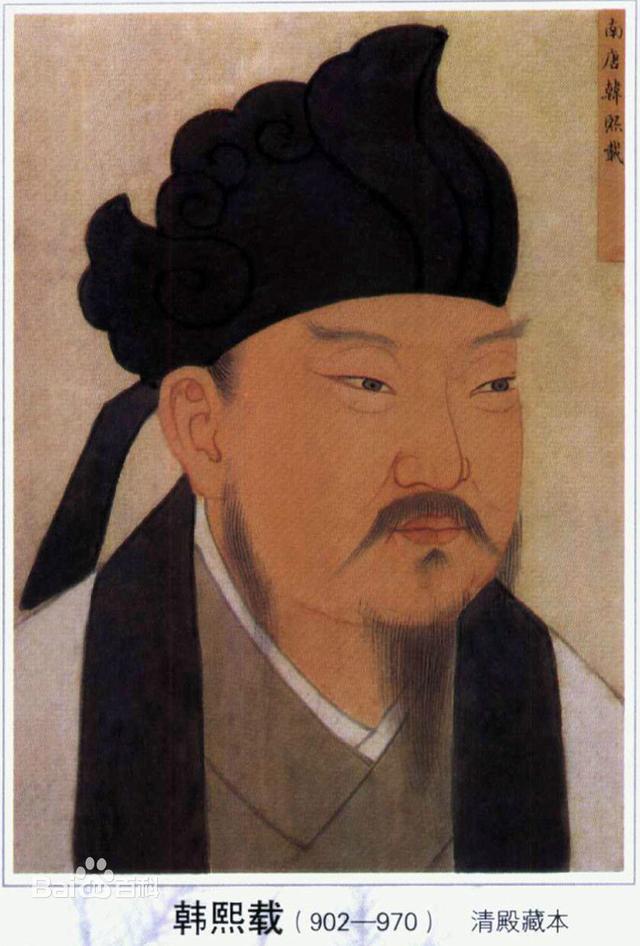

张民辉的女儿也拜了牙雕师父,主要学刻花,以后的发展还未可知。张民辉自己的师父是李定荣,算下来,他算是李氏牙雕第四代。

“你看,最伟大的传承是横向传承,以前莫家拳,最后最厉害的不一定是姓莫的,旁边的徒弟发展得更厉害。”张民辉说,“传承下去就可以了,而且传承的队伍一定要大,大就成了气候,技艺就不会失传。永远是你家里人,好像几代单传,你说多薄。”

他记得“船王”潘楚钜。潘楚钜当年去象牙铺当学徒,一次去一个做船商人那里交货,他多看了两眼,被骂:你看个屁。潘楚钜当场下决心:我以后一定要做得比你好。后来他成了广州牙雕界的“船王”——他擅长创作象牙画舫。

“我们厂的牙船也受过他的指点,又更发扬光大了。”张民辉告诉南方周末记者,“横向传承是最好的,不要老记住我一家姓什么。”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com