孙子兵法威慑(孙子兵法威力不减)

《孙子兵法》中一兵家战略思想,它让魏国大将庞涓吃上大败仗,让元朝猛将王保保丢弃十万大军,甚至让当年入侵中国的小鬼子头疼却无可奈何。

它,就是兵家【避实击虚】的战略思想。千年相隔,这一思想是如何在代代发挥的呢?且看我一一道来!

《孙子兵法》写到:“夫兵形象水。水之形,避高而趋下;兵之形,避实而击虚。”这一战略思想首次大发神威,是在战国时期的桂陵之战,也就是围魏救赵的典故。

桂陵之战,发生在战国时期,齐国与魏国之间的交锋,更是鬼谷子的两弟子孙膑与庞涓的恩怨之战。公元前354年,魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救。齐王命田忌为大将、孙膑为军事,率军援救。

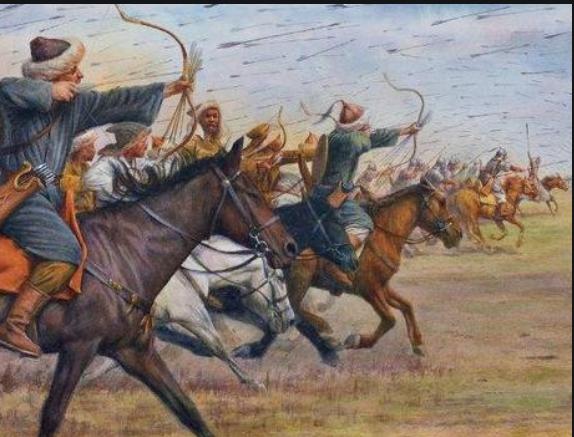

图片来源网络

田忌想率兵直接解救赵国。孙膑表示:“魏国的精锐全都去攻邯郸,国内必定兵力空虚,不如率军围攻魏都大梁,迫使魏将庞涓赶回应战。并且我们只要在庞涓归国回援路上的桂陵处设伏,就能打他一个措手不及。

在商定后对策后,孙膑和田忌兵分三路。一路轻装战车,直捣魏国首都大梁的城郊,意图让庞涓率军回援;一路让派出少数部队佯装与庞涓的部队交战,故作示弱使其轻敌,诱其大意深入埋伏圈。

在回援的急切与“败军”给出的自信下,庞涓轻装急行军,昼夜兼程回救大梁。当遇到,孙膑带领的伏军在桂陵以逸待劳时,庞涓惨败。

这场战斗,孙膑避开的【实】是庞涓在攻打赵国的主力军,攻的【虚】是在防守空虚的魏国都城大梁。然而,大梁,不仅只是兵力空虚,更是与庞涓有着切身利害关系的【都城】所在。

如果说,解救赵国为实,围攻大梁为虚。那么,从伏击战的角度来说,围攻大梁为虚,在半路上伏击庞涓又为实。兵法之道,在于虚实相生,虚实随时都会变,因为战争都是瞬息万变的。无独有偶,在一千七百多年后的明元之战中,这一幕又被重演。

公元1386年,在战争失利后,元朝将领王保保兵发大都,想要重新夺回元朝都城。但是,夺回都城,只是他的初级意图。更进一步,他是想如果当时明朝大将徐达来救,他便在路上设伏,给徐达来个伏击战。然而,徐达看透了他的意图,给他来了个【反套路】。

既然王保保攻击大都,我就攻击你的大本营-太原!对于徐达而言,大都没有什么实质性意义。而对于王保保,他倾巢而出,空虚的太原离明军的主力很近,而王保保如果没有了太原,他将失去自己的大后方。

如果事情那么简单,徐达也不是名将了。在徐达看来,他的目标也不是太原,而是王保保,他在王保保回援的路上安排了伏兵。名将与名将,套路与反套路,简单而有效。

图片来源网络

后来,王保保果然引兵来救。然而,徐达由于兵力原因,没有直接伏击,两军在太原城下相互对峙,王保保安营扎寨。随后,徐达选择晚间偷袭,让王保保丢下十万大军,独自逃离。

这种【避开敌人锋芒,击打敌人薄弱之处】的思想,在后来的抗日战争中也起到了重要的作用。它的体现,就是共产党所领导的【敌后战场】,也是毛泽东主席论持久战观点的重要体现。

敌后战场选择的是日军占领区内势力薄弱的广大农村,山林地区作为根据地,通过农村地区组织兵源,形成有效的抗日力量。同时,通过游击战术,不断骚扰日占区的军队,让其首尾难顾。

抗战进入相持阶段后,日本的对华政策发生了变化,对国民党由军事进攻为主、政治诱降为辅,改为政治诱降为主,军事打击为辅,把主要兵力用于进攻敌后根据地。

到1940年8月八路军发动“百团大战”时,日军已有9个师团和12个旅团被钉死在华北,严重牵制了日军兵力,消耗了日本国力。

最为典型的就是百团大战,这场大战不仅仅体现出在敌后积蓄的强大军事力量,还有军民的高度配合,更给中国人坚持到抗战胜利多了一份信心。

图片来源网络

在敌人薄弱地区发展壮大,化被动为主动的方法,正是【避实击虚】战略思想的体现。中国人民拥有千年的智慧和各种情境下的历史经验,区区一弹丸之国,妄谈三个月灭亡中国。历史证明他们是【井底之蛙,认知不足】。

时间来到当下,我们看到近年来美国对我们国家的科技封锁,尤其是在【半导体】领域。我们的政府积极提的发展【第三代半导体】,实现弯道超车的任务,不正是这种【从薄弱处出发】的一种体现吗?愿国人自强不息,愿青年自强不息!少年强则国强!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com