陶渊明的生平和朝代等资料(关于陶渊明生平及时代背景的整理及看法)

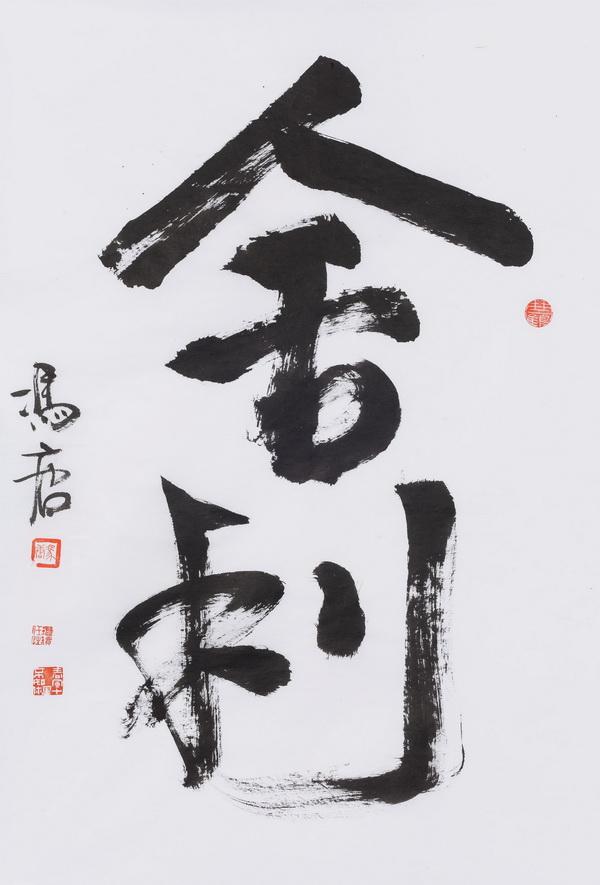

逯钦立校注版(图片来自网络)

当前教育把历史人物都脸谱化,展示给我们一张张死寂扁平的面孔,似乎每个历史人物一辈子就一个形象,只负责做一件事,只有一种心情,保持一种状态一样。例如谈起陶渊明,多数人首先想到的应该是一个“采菊东篱下,悠然见南山”的超然脱俗的隐士形象吧。似乎他一辈子都在当隐士,只种田喝酒采菊看山,永远都是悠然自得的心情,超然洒脱的状态。如果真是这样,那陶渊明不就成了一尊机械木偶,没有了身为人的各种感觉,没有了与人相处的各种情感了。历史人物不是木偶,陶渊明自然也不是。他是有血有肉的人,有着多姿多彩的生活阅历,丰富饱满的情感体悟,在升沉荣辱中壮大了他的内心,炼就出影响一生的人格品质。罗马不是一天建成的,陶渊明也不是一天练成的。所以在欣赏陶渊明诗文时,首先有必要对他的生平和时代背景整理一番,一一对应入他的诗文中,探索他的心路历程,精神熔铸,灵魂锻造,才能更好的感悟他诗文的深沉魅力和浑厚气质。

陶渊明(图片来自网络)

关于陶渊明的生平,有几处关键处,应该特别注意。第一是他的生卒年,第二是人生中的几件重要事件,第三是他的几处住处。

陶渊明的卒年是确定,为公元427年,元嘉四年,但其生年一千多年来争论不休,有五十二岁说、五十六岁说,六十三岁说,七十六岁说等。现在多数持六十三岁说。为何如此看重年岁呢?诗歌文章皆是人有感而发作的,其中所表达的思想及感情,跟人的年龄关系紧密。二十岁时的经历、感情、思想和心境和三十岁的、四十岁的、六十岁的是天壤之别的,所写作的诗文内涵和情感自然不可同日而语了。就学术认可度而言,逯钦立先生是陶诗的研究专家,总结归纳了前人的看法,认为陶渊明活六十三岁,论证不无道理,就权且以他的研究成果为准,来当作陶渊明诗文欣赏的标尺吧。就个人情感而言,我是敬佩陶渊明的,所以不希望他活得太短命,但他的晚年生活特别艰苦,所以也不想让他受苦太多,所以也折中认定了六十三岁一说。

根据逯钦立先生的《陶渊明事迹诗文系年》,列出陶渊明一生中的重要经历如下:

八岁丧父;

二十九岁初仕,没几天就不干,说出千古名言(其实是误解)“不为五斗米折腰”;

三十岁丧妻;

三十五岁出仕桓玄(后篡晋失败);

三十八岁丧母;

四十岁仕于刘裕(后篡晋成立宋朝);

四十一岁八月弃官归田;

四十四岁房子被火烧光;

四十九岁被召不就;

五十岁还归上京栗里故居;

五十二岁与颜延之比邻而居;

五十四岁被召不就;

五十六岁刘裕称帝,更名“潜”;

六十三岁卒。

根据陶渊明的事迹,是有挺多可讨论的。

第一,陶公幼年丧父,二十岁家道中落,可想而知他的青少年生活并不清闲。他二十九岁才初仕,在当时是相当晚的,那么他这二十九岁前在做什么,历史基本没记录,但读书,结婚,生子是确定的,而种田应该是没有或少之甚少,这可以从他后来的经历和诗文中看出。后来王凝之赏识他,召他做官,他却傲娇了一把,看不起王凝之,喊出:“不为五斗米折腰”的话,弃官而去。历代不明就里的把这事歌颂了一千多年。事实上,五斗米是指五斗米道,陶公看不惯身为五斗米道徒的王凝之而离开的。从另一方面讲,或许他真的不热衷功业吧。

第二,他一生中做官就短短六年,但这中间却给人很多疑问,首先他所仕宦的两任上司均是野心家,而且均做了篡僭之事。其次是他居然未受到政治牵连,全身而退。在三国两晋南北朝时代,文人依附权臣,权臣行篡僭之事时有发生,而此中人物皆是一荣俱荣,一损俱损的,如建安七子、陆机、潘安等莫不如此。而陶渊明却能安然度过桓玄之乱,还仕于刘裕,最后归隐,成就了古今第一隐逸之宗,为后代推崇。或许有人认为他官微位卑,无足轻重,但我更相信他仕宦的六年中必定战战兢兢,如履薄冰的度过的。此中蹊跷,虽后人未细加探究,但这六年中陶公或许经历了后人不得而知,却令他坚决不再出仕,死心塌地归园田居的事犹未可知。我确信人会改变,会做重大决定,会绝意某事,必定经历过刻骨铭心的事。

刘裕(图片来自网络)

第三,他的诗文分别创作于以下三处住所:

其一,约二十九岁至四十二岁及五十岁后所住的上京栗里;

其二,约四十二岁至四十七岁所住的古田舍(园田居,四十四岁时遭遇火灾);

其三,约四十七岁至五十岁所住的南里。

这三个地方,与陶公一生的遭遇、精神变化,人格修养,诗文思想等方面有着千丝万缕的关系(特别是他绝意归隐后,一场大火把身价都烧得精光,这即使对他精神上没受太大打击,但对他以后的生活质量影响也很大,增加了更多的艰难折磨,这时的作品同样是一种心境抒发)。因为一个人在不同的环境中居住,会遇到不同层次的人,看到不一样的风景,和自身的生活质量等时刻在影响和锻造自己的精神和境界。另外,不同时期不同处境所作诗文,其思想和情感是不能一概而论的。后人鉴赏诗文,完全抛开作者的生平,张冠李戴,胡乱拼凑,再加上现代视角去看待古代事物来得出结论,那是对作者最不敬,冤屈古人,对自己的修养也是不利。例如拿作者年轻时候写的诗文来概括他晚年的思想,或颠倒过来,难道能使人信服吗?

第四,陶公与颜延之(宋朝山水诗三大家之一)比邻而居,其中应有谈诗论文,把酒言欢,桑麻荷锄吧。不过本人暂未搜索资料佐证,故不胡乱猜测,留待以后了解。

颜延之(图片来自网络)

最后再说说陶公的诗文在当时的地位。

《诗品·序》:“爰及江表,微波(指玄言诗)尚传。孙绰、许询、桓、庾诸公,诗皆平典似道德论,建安风力尽矣。”

《文心雕龙·明诗篇》:“宋初文咏,体有因革;庄、老告退,而山水方滋。俪采百字之偶,争价一句之奇;情必极貌以写物,辞必穷力而追新。”

根据以上两段记载可知,在东晋到刘宋朝,诗歌的主流先是玄言诗,后是山水诗。文学群体主导在上层贵族和依附的文士,绮毂纷披,迤逦繁缛是当时的文风时尚。身处当时文学潮流的陶公有三个不幸。第一,身份低微,进不到主流文艺圈中;第二,诗文风格冲淡自然,与潮流相悖;第三,陶公生于东晋中期,卒于宋初,一生从头到尾完全被主流淹没,几乎不被关注。钟嵘把陶公诗列于中品,就当时而言,已是给了他相当的肯定和地位了。陶公诗开始有人关注,首先是编《文选》的萧统帮他收了集,但只能算是得到个别机构调研;到唐代开始有诗人关注他,但也是维持“观望”评级;陶公诗被一字拉涨停那得等到苏轼满仓买进,以后陶公诗便一路飙升,牛气冲天了。

对于陶公诗文的评价,确实是宗师级,为诗国之鼎足。作为名符其实的隐士,陶公全身心投入于生活,悠然自得。诗文完全真情实感流露,平淡自然而诗意盎然,深刻把握住人生主题,而直击人心,特别是他安贫乐道的境界,为后世士大夫阶层提供了另一条践行儒家思想的道路,即学做颜回。同样给予了后代怀才不遇,壮志未酬的士人另一处向往的地方。

他的诗文是活泼灵动,常读常新的。给古典文学注入了新养分,开拓了新天地,树立了活诗活文的典范。

陶渊明(图片来自网络)

个人认为,至少明白以上诸点,对陶公诗文,才不至于曲解和流于世俗浅见。

注:此文作于2017.10.30,后偶有删改。

(版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。粗浅看法,欢迎指正赐教)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com