年轻的我们到底缺什么(青年人的灵魂哲学诗)

启封之时略有忐忑,因封面上赫然写着“头号青年读物”,果真如此?

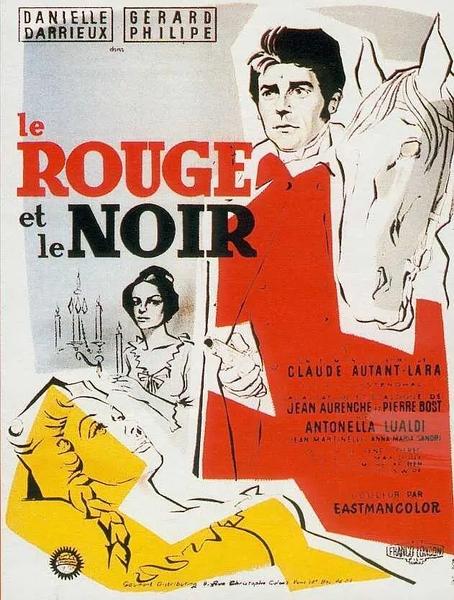

读完这部《红与黑》,心里似乎有了答案,却又带来很多困惑,也许是因为时代不同文化差异,很多想法觉得不可理解;也许又因为都是青年,很多事情却也觉得合情合理。法国司汤达(1783-1842)所著的《红与黑》,书写了每一个青年在追求个人理想和社会价值时矛盾的内心,被誉为“青年人的灵魂哲学诗”,成为人类文学史上首部批判现实主义杰作。

且不论是否真有这么高的地位,我读完这部杰作,总有些意难平的感觉,索性记录一下。

一、倔强青年在黑暗时代的奋斗史极简而言之,讲述了小业主的儿子——主人公于连,凭着聪明才智,在当地市长家当家庭教师时与市长夫人勾搭成奸,事情败露后逃离市长家,进了神学院。经神学院院长举荐,到巴黎给极端保王党中坚人物拉莫尔侯爵当私人秘书,很快得到侯爵的赏识和重用。与此同时,于连又与侯爵的女儿有了私情。最后在教会的策划下,市长夫人被逼写了一封告密信揭发他,使他的飞黄腾达毁于一旦。他在气愤之下,开枪击伤市长夫人,被判处死刑,上了断头台。

二、选择红或黑?这是一个问题在拿破仑帝国时代,“红”代表了穿红色军服的士兵,“黑”代表了穿黑色衣服的教士,这是当时社会中的青年人出人头地的两条捷径,也代表了当时社会的社会特征。司汤达创作《红与黑》时,拿破仑领导的法国资产阶级大革命已经失败,他想用自己的笔去完成拿破仑未竟的事业。他要通过《红与黑》再现拿破仑的伟大,鞭挞复辟王朝的黑暗。为此作者以“红与黑”象征其作品的创作背景:“红”是象征法国大革命时期的热血和革命;而“黑”则意指僧袍,象征教会势力猖獗的封建复辟王朝。

三、讲爱情更讲政治于连形象的最大魅力就在于他的矛盾性,是典型的圆形人物,具有典型环境中的典型性格,既反映了法国当时同阶级的人物的共性,又带有自己鲜明生动的个性。他的性格复杂、矛盾,有一切人共有的两而性,体现人性的光辉,但有一个性格轴心即确立自我,可谓是具有典型的艺术魅力和审关效果。他的性格呈现出四组矛盾的方面,体现人的内心深处一半是天使、一半是魔鬼的特征,具有丰富多彩的生命内涵。而这个形象也有其真实性,代表了法国及全人类的特征,含有深刻的历史意蕴。

小说中,这矛盾既体现在爱情线上,也体现在政治线中。

一方面,是主人公与两位女主的爱情线

瑞那夫人——十六岁就嫁给了庸俗猥琐的德·瑞那先生,每当她向丈夫诉说冷暖病痛时,她丈夫总以粗鲁的笑声作为回答,因为在他看来“女人这个机器,老是有东西需要修补。”这种态度常使夫人感到憎恨。于连的出现唤醒了德。瑞那夫人心底的情爱的本能。于连俊秀的外貌吸引着她,于连的知识、温柔打动着她,心中充满了少女般的狂热的情感。在她眼里没有世俗的出身、门第、血统,她眼中的于连“又高贵又傲慢的心灵里有着迷人心魂的光辉”,终于再也抑制不住自己内心的情感,投入热恋中。她忽而担心于连不爱自己;忽而为宗教观念所束缚,怀疑自己的行为;忽而又想收买身边的女仆,不让别人发现自己的秘密,永远保持这份属于自己的天地。

玛特尔小姐——有着高贵的社会地位,性格上单纯、热烈、反叛。玛特尔对生活的追求更多地表现出执着和义无返顾。她的压力不是来自已婚妇女的偷情,而是社会地位的悬殊。尽管于连出身低微,但她喜欢于连的傲慢,平民青年的才干、机敏、野心,以及他身上流露出的不可抑制的丹东精神,捣毁了玛特尔小姐的傲慢心理。玛特尔小姐久困于上流社会,名和利对她已没有吸引力,于连的出现使她感到欣喜,她希望得到的是畅饮生活畅饮爱情。因此在她身上没有有意的阿诀奉承,违心的溜须拍马,在爱情追求过程中没有恐惧和担心,有的是兴奋、热情、快乐。玛特尔对生活爱情的追求和渴望是一个人人性的正常要求,无论是父母的反对还是教会的检举揭发信,都不能改变她的执着。甚至愿意抛弃自己的贵族地位、金钱,与于连私奔。玛特尔以其特有的固执、傲慢坚持自己的追求。

另一方面,是主人公悲剧的奋斗历程

应该说,小说描写的于连个人奋斗的悲剧,这在波旁王朝复辟时期是极为惯见的社会现象。波旁王朝复辟后,许多小资产阶级青年失去了拿破仑时代靠个人天赋晋官加爵的机会。他们去等级森严的巴黎进行个人奋斗,但只有少数人成功了。大多数人却失败了。这就是王朝复辟后整整一代小资产阶级平民的现实遭遇,于连的悲剧也正是这样一出富于时代特征的悲剧。

读到后来,会感到奇怪,为何于连拒绝辩护上诉,主动赴死。细细想来,实际上,当时于连面前有两条路:一是向他所仇视的那个阶级和他所抱定决心加以反抗的社会屈膝投降,乞求和接受它的恩赦。这样他在肉体上虽然能够得生,但在精神上却将宣告死亡。另外,就是忠实于自己的信念和理想,把对人生的挑战坚持到底。这样,于连就必须挺身赴死,这是他对于死的自主选择,充分体现了司汤达所塑造的这个叛逆性格的完整性。

看看他在审判他的法庭上的陈词吧,多么慷慨激昂,多么振奋人心:

“各位陪审官先生:我之所以讲话,是怕受人轻蔑,我原以为死到临头,可以不去计较的。诸位先生,我此生无此荣幸,能隶属你们那个阶级;在你们看来,我不过是一个为自己出身卑微而敢于抗争的乡民。

“我不会向你们乞求任何恩典,也不抱任何幻想,”于连加重口气说,“等待我的将是死刑:这可以说是公道的。我曾想谋杀一位最值得尊重最值得敬佩的女子。瑞那夫人从前待我如同慈母一般。我犯的罪,是不齿于人的,是经过预谋的。所以,判我死刑,可算罪有应得。但是,我的罪即使没这么重,我看到在座各位,不会因我年轻而动恻隐之心,仍会杀一儆百,借我来惩戒、来打击,这个阶层的年轻人:他们出身低微,厄于穷困,但有幸受到良好的教育,胆敢混迹于阔佬们所号称的上流社会。

“这就是我的罪过,诸位,而惩罚也将更加严厉,因为事实上,审判我的,全是些非我族类的人。陪审官席上,连一位发家致富的乡民都没有,统统都是气我不过的有产阶级……”

于连用这种口气,讲了二十分钟,把压在心底的话统统说了出来。检察官想借此案向贵族阶级邀宠,坐不安席,几次跳起来。

……

四、100多年的巨大影响小说发表后,当时的社会流传“不读《红与黑》,就无法在政界混”的谚语,而该书则被许多国家列为禁书。《红与黑》在心理深度的挖掘上远远超出了同时代作家所能及的层次。它开创了后世“意识流小说”、“心理小说”的先河。后来者竞相仿效这种“司汤达文体”,使小说创作“向内转”,发展到重心理刻画、重情绪抒发的现代形态。人们因此称司汤达为"现代小说之父"。《红与黑》发表100多年来,被译成多种文字广为流传,并被多次改编为戏剧、电影。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com