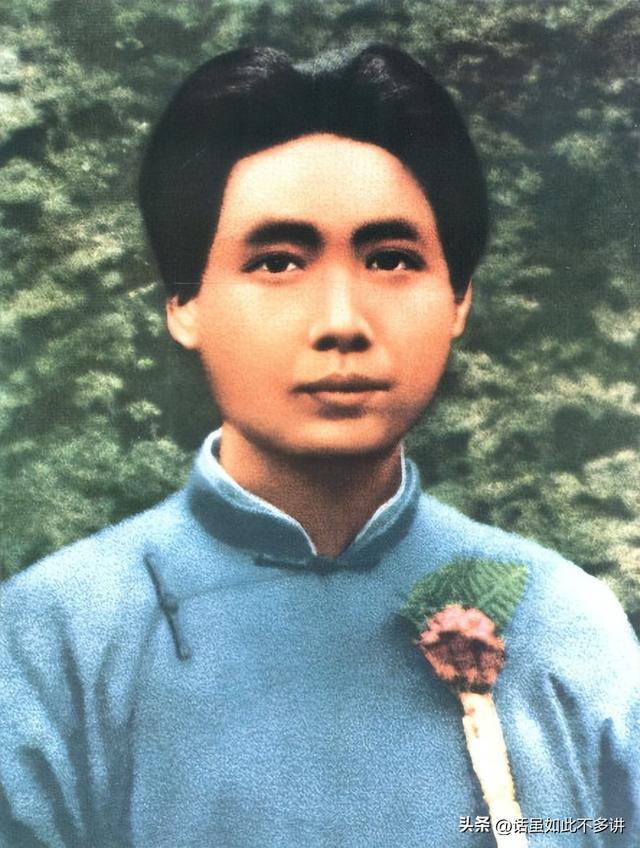

恰同学少年中的名言(恰同学少年的伟人)

许多年轻人,在面对人生的抉择时,经常会感到十分的迷茫,不知道自己该何去何从,对现实生活充满了深深的无力感。哪怕是年轻时候的毛泽东、周恩来,也曾经被这样的迷茫所烦扰过。

毛泽东:想着投笔从戎

18岁的那一年,正在读着书的毛泽东,突然产生了一个大胆的想法:投笔从戎,报效国家!

读过历史的都知道,毛泽东读书时非常刻苦,天资聪颖,他周围几乎所有的人都认为他将来必然是一个栋梁之材。然而,出乎所有人的预料,毛泽东在18岁那年,做了一个大胆的决定,放下书本,到湖南新军中,做了一名士兵。

当然,这不是简单的投笔从戎,而是那一年,是1911年,辛亥革命爆发,满清王朝落下了帷幕,全国各地的知识分子的热血都被点燃了,革命,武装革命,成为进步青年追求的理想,参加革命军队,也就成了一个最直接的选择。

在这种大环境下,毛泽东也被激情点燃了,毅然加入到了湖南的新军中,投身革命。然而,进入新军中后发现,这不是自己心目中所理解的革命队伍,所以在新军中待了半年后,毅然离开了军营。

离开军队后,毛泽东又陷入了迷茫。想读书,但是却又不知道该去哪里读书,整个人生陷入了一片迷茫。

多年之后,毛泽东在自己的回忆中说:“当时我并没有一定的标准来判断学校的优劣,对自己究竟想做什么也没有明确的主见,一则警察学堂的广告,引起了我的注意。”

至于为什么毛泽东会选择警察学校,要做警察这个职业,他没有去说,我们也没法猜测,很有可能也是处于一个迷茫的状态,但我们确切的知道的是,他报名了那所学校,但是学校还没开学,就解散了。

而此时,毛泽东又注意到了一个肥皂厂在招工,难道他想做肥皂工吗?当然不是,因为他看到了,这个工厂提供食宿,还有工资。那个时候,毛泽东已经非常的窘迫了。还没成行的时候,一位友人又劝他去报考政法学堂,这样毕业后可以去做官。当然,毛泽东并不是在乎做不做官,而是有了官身,做一些事情就会方便很多,于是就同意了这个建议,还交了一个大洋的手续费。

刚刚办妥,另一位友人说,现在中国需要经济学家,可以去报考工商学校,因为现在中国老百姓的生活这么困苦,不就是需要经济学家来发展经济,带领他们走向更好的生活吗?毛泽东听后觉得很有道理,于是报考了工商学校,也被录取了。而入学后,毛泽东又觉得自己不适合经济学,所以在读了一个月后,便退学了。后来,毛泽东还考过一个中学,也是读了半年后,毅然觉得迷茫,找不到方向,又选择了退学。

直到20岁时,毛泽东考入了湖南第四师范学堂,后来这所学校与其他学校合并,成立了湖南省立师范学校,毛泽东才算找到了自己的方向。后来回忆起来,在这所学校的五年,也是毛泽东觉得最有价值的五年。

毛泽东年轻时候和现在的很多年轻人一样,也是充满了对未来的迷茫和不确定,在尝试了诸多的选择之后,才最终找到了最适合自己的位置。

周恩来:志得意满时,却找不到方向

周总理小时候跟毛泽东一样,十分的勤奋好学,成绩十分的优良,并且考入了当时的名校:南开中学。然而,在19岁这一年,周恩来开始变得迷茫起来。很多同学都选择了去日本留学,于是在同学的鼓动下,也踏上了去日本求学的路。

周总理那首著名的诗:“大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。”就是在这个时候写的,可以感觉得出来,选择了去日本留学,让周恩来觉得踌躇满志,志得意满,一定会在日本学得足够的知识,能够回来为祖国的强盛而奋斗。

然而,到了日本后,屡屡受挫,周恩来受到了极大的打击。周恩来原本计划考东京高等师范学校,但是这所学校需要日语精通。于是,他和同学们一起开始学习日语,半年后,同学们大多数都过了,他却没过。

后来,周恩来在同学的介绍下,报考东京第一高等学校,但是很遗憾,又失败了。

两次考试的接连失败,给周恩来的内心造成了极大的伤害,他在日记中写道:“我今年已经十九岁了,想起从小到今,真是一无所成,光阴白过。既无脸见死去的父母于地下,又对不起现在爱我、教我、照顾我的几位伯父、师长、朋友。”

“晚间我又拿起梁任公的文集来看,念到‘十年以后当思我,举国如狂欲语谁;世界无穷愿无尽,海天寥廓立多时’几句诗,我的眼泪快要下来了。忽然又想到任公做这诗的时候,不过二十七、八岁,我如今已痴长十九岁,一事无成,学还没有求到门,真正是有愧前辈了!”

想象一下,和同学们远渡重洋,抱着学好知识,为国报效的思想,但是屡屡失败,内心该是多么的受打击和绝望。

第二年,周恩来再次报考,又失败了,于是万念俱灰,只好回到了国内。

对于年轻人来说,刚刚从学校到了社会中,自身心理的转变还没有到位,身份在学生和社会之间不断地转换,走不出学校,走不进社会,内心迷茫困顿。看一下两位伟人,我们所遭受的这些算得了什么。坚定信心,认真对待每一件事情,每一份工作,也许柳暗花明之后,最适合你的,就在那灯火阑珊处。

#历史开讲#

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com