欲寄此生丹灶中(欲逐荒墟寻夙迹)

作者:俞美娜

原昭庆寺大雄宝殿

杭州素有东南佛国之称,在漫长的岁月里,究竟有过多少寺院,却是无从算起。弘一法师在《我在西湖出家的经过》一文中曾言道,西湖的寺院有两千余所。虽不知这数字是如何得来,但以大师的严谨,总是有些凭据的。时至今日,大部分的寂灭道场在人世变幻中拐入街坊里巷,遁入漠漠红尘,只留下地名供后人追溯。

然而草蛇灰线,伏脉千里,哪怕隐于不言,细入无间,总归是会留下痕迹的。1994年8月,考古人员在今杭州青少年活动中心,原昭庆寺内的一口古井中清理出了23件器物。这些器物年代从明代至清早期不等,以铜器为主,也有少量锡器,大多是寺庙法器,有些器型较大,如簋式炉、铜熏炉、鼎式铜炉、花觚等;另一些则是诵经用的,如磬、铃、钹等。这些法器,如今陈列在杭州博物馆的展柜里。它们,铺成长长的一排,像一个路标,指引我们走向历史的深处……

寻踪

昭庆寺最初的名字叫菩提院,清代吴树虚纂修的《大昭庆律寺志》中记载,菩提院初建于“石晋天福元年”,也就是公元936年,是五代十国时期由吴越王钱元瓘兴建的;北宋乾德二年(964),由律宗永智律师重修;北宋太平兴国七年(982),宋太宗赐额“大昭庆律寺”。而南宋《咸淳临安志》却记载:昭庆寺“宋乾德五年钱氏建”。由于记载昭庆寺历史掌故的《昭庆伽蓝记》《昭庆记事》《喜日宗谱》等资料的佚失,使得昭庆寺的“出生日期”变得扑朔迷离,但目前大部分资料都采用了《大昭庆律寺志》中的记载。之所以寺名中有一个“大”字,是由于当时在西湖南岸还有一座昭庆院,故而特“加‘大’字以标胜也”。因此,西湖南岸的昭庆院被称为南山昭庆寺或南昭庆,而大昭庆律寺则被称为西湖昭庆寺或简称为昭庆寺。

《大昭庆律寺志》中有对昭庆寺规模的记载:“寺址东界武陵郡城,南界钱塘湖岸,西界石函桥放生碑石,北界庆忌山塔。”由此,昭庆寺范围有了大致的轮廓:寺的东面以古新河为界,元末张士诚扩建杭州城垣,西面以此河为护城河,亦名“西城河”。昭庆寺的西面原以石函桥为界,“石函”亦作“石涵”,明代《西湖游览志》记载:“石函桥,唐刺史李泌建。”位于今望湖楼东、保俶路口。昭庆寺北界的庆忌山塔在今浙江省政府大院内的弥陀山上。昭庆寺的南面,就是以西湖为界了。

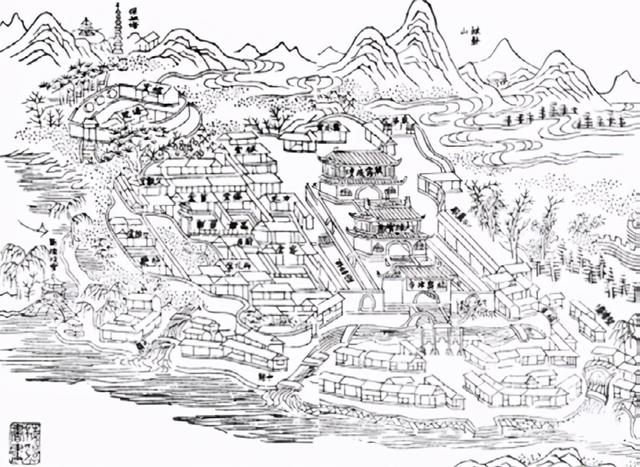

昭庆律寺图(载于清《大昭庆律寺志》)

当年,香客走水路从西湖登岸,沿着石板路穿过山门,便来到天王殿前的万善桥。西湖水流经涵胜桥和万善桥后,注入青莲池……想来,当年此处应是流水潺潺、鸟语花香的佛门圣地。

盛况

昭庆寺虽屡次重建,但建筑结构始终为中轴式,各主要殿堂在一条轴线上,由南往北,依次为山门、天王殿、大雄宝殿、戒坛等,再加上周围众多辅助建筑。今青少年活动中心门口的少年宫广场正南临西湖处,即现在的湖边人行道上,曾是昭庆寺的山门。一座石牌坊,三门并立,中间是大门,表示“空”,两旁各有一小门,表示“无相”“无愿”。进了山门是万善桥,过了万善桥就是天王殿。殿内供奉弥勒佛,两侧有四大天王护卫,弥勒佛背面是护法神韦陀。民国初年有个名叫费佩德的美国传教士,曾拍摄过昭庆寺的一组照片,为我们留下了昭庆寺的珍贵影像,虽然看不出寺庙的全景,但从他拍的一些细节中,如大殿正面曾供奉佛祖释迦牟尼,左右分别是他的弟子迦叶和阿难;背面供奉的是“西方三圣”,即阿弥陀佛、观音菩萨、大势至菩萨;在天王殿与大雄宝殿之间的香炉几乎与正殿一层同等高度,由紫檀木精心雕刻而成的木鱼,以及设在紫檀木架子上的一口大铜磬,磬体的雕纹细致精腻,可以窥见昭庆寺的规格高过杭州众多寺庙。

昭庆寺旧址出土文物(左为人形烛台,右为人形花觚)

那么“昭庆律寺”中“律”字,又是什么意思呢?佛教有规范僧众行为的“戒律”。佛教里的“律宗”,就是以研究和修持戒律为主的宗派。传说佛将入灭时,弟子阿难问:“佛入灭后,以谁为师?”佛答:“以戒为师。”可见戒律的重要。因此昭庆寺中最核心的建筑是万寿戒坛。所谓“戒坛”,就是宣讲戒律、起誓遵照执行的仪式之所。昭庆寺于宋太平兴国三年(978)始立戒坛。明洪武十一年(1378),明太祖宣谕重建戒坛,以后朝廷又多次钦定修建,戒坛的规格也得以不断提高。在明嘉靖三十九年(1560)徐渭替胡宗宪起草的《昭庆寺碑》中就有这样的描述:“昭庆之戒坛名天下。戒之日,两京诸省之僧尼、道士,若居士、若四裔之在海内外奉朝贡,其民有信慕可以梯航者,无不毕集。既受戒,固亦多持守以终其身。如是者,盖百几十年于兹矣。”到了明末清初,杭州昭庆寺万寿戒坛、泉州开元寺甘露戒坛和北京戒台寺戒坛,已是全国最负盛名的三大戒坛。清代《大昭庆律寺志》中记载:“得南山宗(律宗)之髓者,唯昭庆允堪律师,固知传天下律宗,推昭庆律师为上矣。”可见杭州昭庆寺在佛教律宗中的地位与威望。

那么昭庆寺戒坛究竟是怎样的呢?王建光的《杭州大昭庆寺的律师和律学》里写道:“宋至明几百年间,本寺每年三月三日放戒。每年放戒之日,海内缁素云集此寺,推其长老能通五宗典籍者登坛说法,坛上设法座,宣讲具戒,其徒跪而听之,此事一直延续到清代。甚至是‘年年湖上戒坛开’,而‘民间好善者,亦皆皈依听说佛法’……到了清代,由于康熙皇帝的生日是三月十八日,所以改定于每年三月十八日放戒。”清代陆次云的《湖壖杂记》中云:“昭庆寺大雄殿后有戒坛,规模宏大,不染纤埃。灾后青草茸生,野牧纵横,牛羊不敢上。寺僧修筑坛基,发土得碑,题曰‘燃灯古佛诞生处’”更为戒坛增添了几分神秘感。《大昭庆律寺志》中记载昭庆寺戒坛:“后殿五间,高六丈六尺六寸。中筑万寿戒坛,坛奉卢舍那佛。(乾隆皇帝)御书‘深入定慧’匾额。后壁画《大士过海像》,董旭、顾升合笔。石碣刻‘古燃灯佛降生之地’八字。”民国14年(1925),美国东亚艺术史学者马尔智(BenjaminMarch)来杭州度蜜月时,与妻子在去孤山游玩的路上顺便到了昭庆寺,他在日记中描述戒坛:“这是一座石台,约九米见方、一米多高,顶部围着云纹石栏,石台外壁每一侧各有五组浮雕,深嵌于石壁中。屋顶很高,鸽子们在椽子上和大灯笼中筑了窝。”民国时期,美国驻杭州领事馆副领事云飞得在《天堂城市——杭州》一书中对于昭庆寺受戒情况有具体描述:“昭庆律寺,每年有众多僧侣获得他们的戒帖或是证书。这个证书对于它的持有者来说有着很大的实际价值,因为无论走到哪里,戒帖均是一种介绍信和通行证……每年农历三月,在昭庆律寺会召开戒会,受戒仪式结束之后便颁发戒帖。整个过程包括立誓、受训、颁帖这三个步骤……然后受戒者跪着,由寺中方丈在其削光的头顶上烫出几个香疤,每一个代表所立的一个誓……”

来源:《杭州月志》总第51期

未完待续

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com