经典必读伊索寓言(漫谈伊索寓言中文版的发展历史)

作者 |究究谢

来源 | 孔夫子旧书网App动态

#读藏之间# 买到1894年初版的那本英文版《伊索寓言》和林译本《希腊名士伊索寓言》后,我开始关注《伊索寓言》中文版的发展历史。查文献得知,《伊索寓言》在中国的译介最早可以追溯到明朝末年。最初时,来华传教士在其宗教作品中译介了几则伊索寓言,并没有编译成独立的汉译本。这些出现在宗教作品中的伊索寓言,被用来论证作者的言辞观点,并非是向中国人介绍古希腊文化。比如,利玛窦的《畸人十篇》和庞迪我的《七克》中都曾出现过几则汉译伊索寓言。

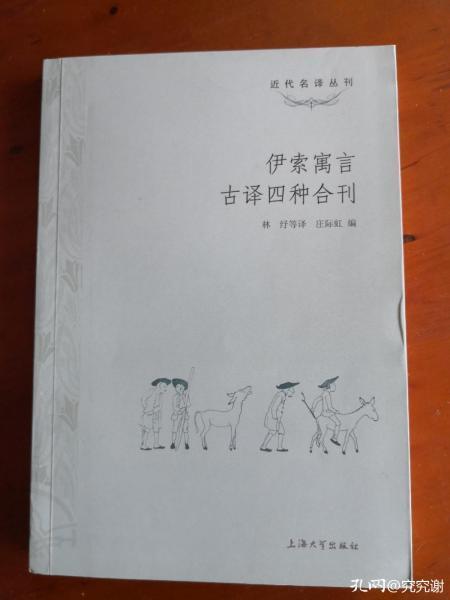

后期出现了第一个《伊索寓言》汉译本《况义》。《况义》由法国耶稣会士金尼阁口授、中国天主教徒张赓笔传而成,于 1625 年出版于西安。这是中国第一部专门译介《伊索寓言》的文集,但由于当时流通较少,至今未找到该书的原刊本。戈宝权先生曾追寻过《况义》的刻本,发现法国国家图书馆藏有《况义》的两种手抄本,其外文译名是“Hoang-i”,正文有22则伊索寓言,其中一种手抄本后面,还附有补录的16则寓言。此外,北京大学向达教授在给戈宝权先生的回信中提到,牛津大学图书馆藏伟烈亚力藏书中也有一部《况义》的抄本,是上海天主教徒姚老楞佐所抄,其内容与前两种抄本大体一致。目前世界上发现的《况义》手抄本仅有此三种,弥足珍贵。《况义》正文收录伊索寓言 22 则,后又补录 16 则,所以共 38 则。但这种说法也并不严谨,因为在补录的寓言中,前两则《罴说》和《蝜蝂传》并不是出自伊索寓言,而是出自我国唐代文学家柳宗元之手。有人推测,后 16 则寓言很有可能并非是由金尼阁选译,而是后人添加的,也有可能是张赓一人补录,《罴说》和《蝜蝂传》的出现更加说明该 16 则寓言可能出自中国文人之手。进入近代以后,《伊索寓言》在我国的译介有了很大进展,出现了多个汉译本。收录寓言的数量也大大增多,体现了《伊索寓言》汉译规模的扩大。20 世纪初,还出现了第一部由国人译介的汉译本(即林译本),一改之前译者尽是外国人的景况。译介目的也不再仅限于为传教服务,而是开始注重《伊索寓言》的启蒙意义。《意拾蒙引》大约是中国第一种《伊索寓言》的中英对照本,或许还可以算作中国最早的拼音读物之一。1840 年,蒙昧先生(Mun Mooy Seen-Shang)和懒惰生(Sloth)合作完成了《意拾喻言》(也被称作《意识蒙引》)。“意拾”即“Aesop”的汉译名字。懒惰生的真实姓名是 Robert Thom,即罗伯聃,是《意拾喻言》的口述者和编纂者。蒙昧先生是罗伯聃的中文老师,也是该书的中文撰者。据鲍延毅1997年发表于《枣庄师专学报》的论文说:“1840 年版的《意拾喻言》全世界仅存三本,英、日、香港各拥其一;此次国内所发现的,是世界仅存的第四本。”后来,有人在网上发表文章说,在哥伦比亚大学图书馆找到了第五个存本。罗伯聃明确交代过,他编译此书的目的,是帮助外国人学习汉语。他认为学习汉语,不仅仅是认字,更是要让他们掌握“词章句读”、领略汉语遣字造句的要领。所以他要从寓言故事入手,用活泼生动的故事展现汉语的博大精深,寓教于乐。这位罗伯聃曾被任命为英国驻宁波的第一任领事。工作中的劳心劳力,使罗伯聃的健康每况愈下,最终于 1846 年逝世于宁波任上。除《意拾喻言》外,他还著有《汉英字汇》和《汉英会话》等书,均与汉语教学有关。《意拾喻言》之所以在国内孤本难寻,一方面是因为其受众范围小,主要读者是学习汉语的外国人;另一方面是因其发行不久后就遭到了清政府的查禁。至于查禁原因,并没有明确的官方记录或解释。据推测,《意拾寓言》被禁是因为清朝官员认为该书毫无顾忌地评说他们的恶行,加之罗伯聃曾多次运用书中寓言与政府官员进行辩论,使他们哑口无言。书中的言辞和罗伯聃的行为触动了这些官员,让他们不得不采取措施来禁止该书在民间的流传。继第一部英汉对照译本《意拾喻言》之后,我国也出现了第一部由中国人独立编纂的汉译本《海国妙喻》,但这并不是新译本,而是编者张赤山将收集而来的汉译伊索寓言汇集成书,再出版发行的。《海国妙喻》刊于 1888 年(光绪十四年),由天津时报馆代印,全书共收录寓言70 则,由张赤山汇编成书。据推测,张赤山借寓言劝世,一方面出自其文人的担当,另一方面可能是对天津教案这一事件的深思,这场浩劫让他深刻意识到社会的复杂,因此他想借书中之义抒发情怀,“欲人改过而迁善”,“欲世返璞而还真”。1898 年,裘毓芳还在自创的《无锡白话报》上连载过其白话文版。我正哀叹早期译本难得时,却发现:2014年,上海大学出版社以近代名译丛刊之一,出版了《伊索寓言古译四种合刊》,一举收入 况义 意拾喻言 海国妙喻 伊索寓言(林译)。2011年,台湾学者顏瑞芳在五南图书出版股份有限公司出过一本《清代伊索寓言汉译三种》,整理收入了《意拾喻言》、《海国妙喻》及林译《伊索寓言》。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com