惊鸿一瞥 释义(惊鸿一瞥福山路)

第八集《于恩波故居》

作者:鎏鋈

《于恩波故居》福山路33号

当我们从满园春色繁花似锦的福山支路 ,又绕回福山路上时,已到福山路的末端。这里是一段弯曲的寂静的下坡路,路的右边最后一个门牌号,福山路33号。两个花岗岩石门垛,一个通透的锈迹斑斑的铁艺大门,透过这个铁门,看见里边一个满是红瓦屋顶的小房子。转到里面,才发现原来这是一座很洋气的欧式别墅。设计师也是利用山坡的陡峭,外低里高。即:在外面看是一座平房,在里面看则是一座二层洋楼。和福山路2号甲相似。

多个几何屋顶,呈现出动感曲折之美。凹凸有致的墙体,突显出曲线波折之雅。整座老楼外表看起来,已经是布满岁月的沧桑和疲惫,但是,仍不失其精美典雅之容。这就是被誉为我国“民主革命先驱”、 著名教育家《于恩波故居》。

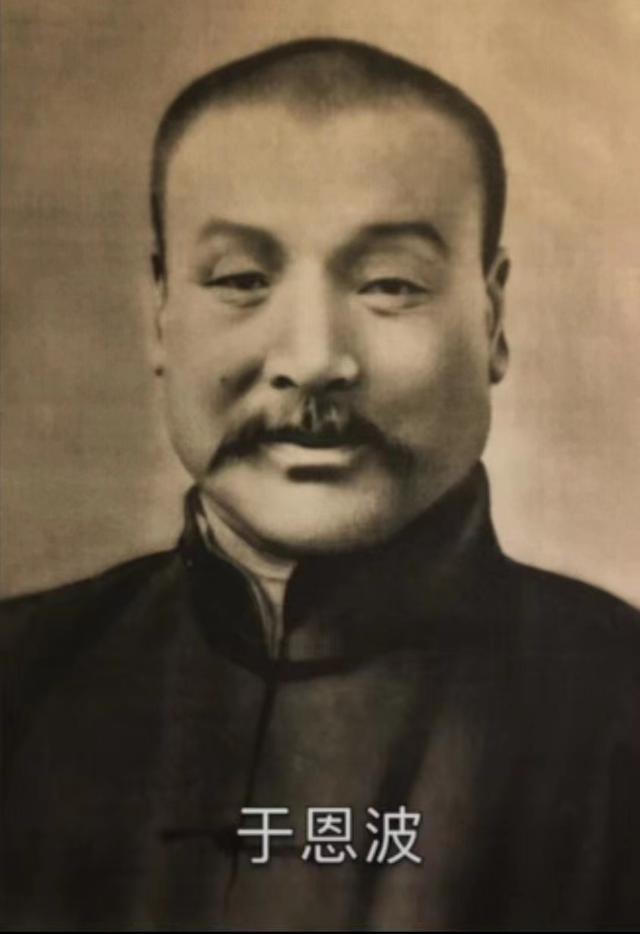

于恩波(1884--1940)字沐尘,又作沐臣。山东昌邑人。中国早期同盟会会员、中国近代著名教育家。他幼读经史,博览群书。他曾经担任山东、安徽两省教育厅厅长。在青岛期间参与筹建私立胶澳中学、震旦公学、国立青岛大学等。

说起《于恩波故居》,还有一个小插曲。这里原来是蓬莱路1号,因历史变迁之原因。现在变成福山路33号了。岛城著名学者孙基亮先生专为此事亲赴现场调查、取证、采访、拍照等,并手绘地图。确认这里就是曾经的蓬莱路1号。

空中俯瞰《于恩波故居》

孙基亮先生手绘的地图。

虽然蓬莱路消失在浩瀚的历史的烟云之中,但是,这座充满故事的建筑依然健在。

岁月失语,惟石能言。有人说,历史是任人打扮的小姑娘。但是,古老的建筑不会。它历尽沧桑饱经忧患,它就像一位风烛残年的百岁老者,向我们缓缓地平静地讲述着那些永难湮灭的往事。

1922年12月中国收回青岛主权。这年春天,于恩波与丁惟汾等人积极筹办私立胶澳中学。

1924年2月,胶澳中学在原德国毛奇兵营开门办学。同年10月,学校迁入原德国伊尔底斯兵营。

骄傲的青岛一中(原胶澳中学)距今将近一个世纪,其波澜壮阔汹涌澎湃的校史,在青岛乃至中国现当代史上,留下光辉灿烂的篇章。从1924年建校之时起,国难当头,莘莘学子投笔从戎,毁家纾难。校园内,曾回荡过中共一大代表邓恩铭、王尽美宣传革命真理的声音;“一、二九”运动中,曾活跃着一中师生的身影;抗日战争中,一中校友曾把生命和热血挥洒在祖国蓝天、中缅战场等等。

2016年11月6日,在青岛一中建校92周年之际,举行了于恩波先生纪念塑像揭幕仪式。正如青岛一中副校长郉桂范表示:“今年正值我们学校建校92周年,希望通过这座纪念塑像让全校师生一同铭记于恩波先生开创性、历史性的贡献。”

正像学者刘宜庆先生所说:“园中桃李笑春风,海上沧波思古人。”一中没有忘记他,青岛更没有忘记他!

1926年私立胶澳中学改为青岛市市立中学

现在的青岛第一中学(原胶澳中学)

让我们继续回到那个风谲云诡兵戈扰攮的岁月吧。

1929年6月,于恩波受命调任青岛,他与蔡元培、杨振声、何思源等人,成为国立青岛大学筹备委员会委员。为了全身心投入到国立青岛大学的筹建工作,于恩波把家搬到了青岛。并经当时政府审批,在校南门外蓬莱路和福山路接壤处的山坡上建造私宅一处,门牌号是:蓬莱路1号。从此,这位德高望重的民国教育家,被孙中山先生称赞为“仗义疏财的好同志”又在为国立青岛大学奔走忙碌。

1930年4月国立青岛大学开学。一批批著名的文化学者相继出现在岛城。他们就像璀璨的明珠,永远地镶嵌在青岛辉煌灿烂的百年史上。

于恩波功不可没!

国立青岛大学后改为国立山东大学

在青岛胶澳中学工作期间,他积极地为家乡昌邑育秀高小募款。

昌邑育秀中学

1930年于恩波离开青岛,兼任安徽教育厅厅长。

1933年被调任南京国民党中央司法院行政法院评事兼第二庭长。随后,抗战爆发与国民党政府前往四川。

于恩波举家南迁后,旧宅闲置,为支持国立青岛大学的发展,借给时任校长赵太侔居住。据悉,“文化旗手”也曾在此居住过。建国后,著名翻译家、教育家赵俪生先生在山大任教时,也居住于此。

于恩波在青期间,其儿子于江东在火车上邂逅了一段浪漫的爱情。

据李发宁介绍:在济南至青岛的列车上,有一位端庄大方、热情开朗的济南姑娘,她叫吳白涛。她是大军阀吴佩孚的远房侄女。自幼师从李苦禅习书画,可谓琴棋书画窈窕淑女。因父亲续弦与继母不和而坐上了去青岛的火车投奔亲戚。而于家公子英俊书生风流倜傥,两人一见钟情,一路相谈甚欢。于是,俩人共坠爱河,结为伉俪。吳白涛嫁到于家后,就住在蓬莱路1号。这是于家最温馨幸福的一段时光。

不久,全家随于恩波职务的调动,举家南迁。于家的第三代便临世于南京。因吳白涛分娩那天南京久旱逢大雨,故于恩波友人陈雪南即兴起名“雨生”吧。男孩小雨生降世后,给于家带来了极大的快乐。天资聪颖的雨生,遗传了祖父优秀的基因。

1949年于家念祖辈没干过坑民坏事,留居大陆,后回青岛居住。于雨生在青岛读完了高中,并且顺利地考取了哈工大攻读大学。“十年浩劫”席卷神州大地,已走上教育岗位的于雨生因家族有国民党的背景,与父亲一起被遣返回农村老家批斗。于雨生被扒光衣服捆绑双手反吊牛棚上36个小时。好心人深夜偷偷将他放下,而这时的于雨生双手关节脱位变形,双臂已没有了知觉,他逃出牛棚,因怕被批斗者再次找到,跑到坟地,藏进了被红卫兵挖开的坟墓,与尸骨相伴。在墓穴中躲了几天,饥渴难耐的他趁夜爬出坟墓,寻觅食物。后来他索性晚上出来找吃的,白天就躲进草垛藏起来。因双臂残疾,每到凌晨都是背对着草垛,用屁股拱进草垛里面。为了生存,双臂残疾的于雨生远走他乡,靠赶大集卖唱混口粮,或靠好心人施舍破旧衣服遮体。他一边卖唱谋生,一边自学中医,终于在若干年后治好了自己的双臂,双手也渐渐有了知觉。后来逐渐能自理的他为了防止周围人认出他的身份再次被批斗,远赴东北姨妈家躲避。失去身份的他不敢出去找工作,于是,在东北乡下开了间中医诊所,给人们抓药看病。

于雨生的遭遇和传奇人生,在故乡昌邑早有流传,一位从昌邑调到青岛骨科医院的医生,闲暇时就和同事们讲这个自学成才的于雨生的传奇故事。该院儿科还未结婚的年轻的大夫王凤仙听到了这个故事后,就不断地问来问去,对这位一生颠沛流离、受尽苦难的医学奇才产生了敬仰之情。

八十年代中期,国家逐步恢复政策,文化大革命期间的冤案逐步得到平反。已是中年的于雨生思母心切,从东北来到青岛。却发现物是人非,过去那蓬莱路1号的家早已分配给他人居住。他辗转找到母亲,母子俩抱头痛哭。而王凤仙从那位昌邑籍医生口中得知“传奇人物”于雨生回青的消息,执意要他引荐相见。于是,在这位医生的牵线下,王凤仙如愿见到了年长自己近二十岁的于雨生,看到他双手手腕因当年被捆绑留下的畸形绳印,她心痛的留下了热泪。或许是怜悯、或许是敬佩、或许是欣赏,第一面,王凤仙就对这位尽管年长又有残疾,但却彬彬有礼、学识渊博的汉子产生了好感,她毅然选择嫁给了没有正式工作的雨声大哥。尽管他们年龄差距大,对方又没有固定的收入来源,但是他们可以谈论中医理论、谈他的行医经历、谈他爷爷兴办教育、忧国忧民的故事和蓬莱路1号的风雨岁月。

如果说,于雨生的父亲以风流潇洒赢得吳姑娘的芳心,而于雨生则以“传奇人生”同样赢得了年轻貌美的王医生的柔情。

随着政策的进一步落实,小鱼山一带好多原业主的后人经过申诉要回了房子。仍旧居无定所的于雨生在妻子的鼓励下写信给当时的民革名誉主席屈武,屈武当即写信给青岛市政府相关部门,建议当局返还于雨生祖宅所有权。当时的青岛市政府经过权衡,将原来的蓬莱路1号院落东北角的车库和门卫房返还给于雨生夫妻居住,自此夫妇俩有了自己的居所。由于年轻时经受的皮肉折磨,于雨生于2000年初开始出现四肢麻木,逐渐失去自理能力。王凤仙任劳任怨、悉心照料,将瘫痪在床十余年的丈夫护理的干干净净,从来没起过褥疮,房间内没有一点异味。王凤仙一边给丈夫端屎端尿,一边听丈夫讲过去的故事。她要完成丈夫的愿望,继续调研收集于恩波的生平事迹资料,给老人写传记。

几年前,王凤仙的婆婆,于雨生的母亲吳白涛过世。丈夫经不起母亲撒手的打击,留下了抽风后遗症,失去了语言能力。现在轮到王凤仙和丈夫说话了,她每天握着丈夫的手,重复丈夫曾经说过的故事,有时还加以分析延伸,说对了丈夫会点点头,不对时,她也能看出丈夫想摇头的眼神。如今,他们的女儿也大学毕业了,她不忍心妈妈整天为爸爸操劳,况且妈妈还需要上街买菜、给爸爸抓药,爸爸在家也需要人看护。于是,她没有出去找工作,她一边在家学习,一边和妈妈照看一生漂泊,历经坎坷的爸爸。

据悉,于雨生先生已经去世。

经历了近百年的沧桑岁月,于家第四代后人又生活在了曾经的蓬莱路1号,尽管住在了院子最底部的车库里,尽管没有了蓬莱路的出口,尽管每天出门要沿着院子里的台阶爬两层楼高,但是,每天能从曾祖父的书房窗前走过,能踏着曾祖父曾经的脚步拾阶而上,于家后人就有一种说不出的满足。

纵观于恩波的一生:

1、1937年7月全面抗战爆发后,于恩波亲赴日照劝老友丁惟汾出山,“同赴国难”,且与汪精卫“亡国论”做不懈斗争。

2、支持族侄于观成、侄子于慈航及育秀校友组织抗日游击队。

3、武汉保卫战期间,于恩波和丁惟汾到河南亲自组建抗日队伍。

4、先后协助丁惟汾在南京、武汉、重庆组织山东老乡,成立山东旅外同乡战时服务团。为抗战出钱出力。

5、1941年2月26日,于恩波“以积劳之躯,故疾猝发,诊疗莫及”,在巴县歇马场大石盘村逝世,终年58岁。同年5月12日,重庆国民政府发布褒恤令,对其生前劳绩予以表彰,同时,发给遗属治丧费3000元。

于恩波早年加入同盟会,毕生追随孙中山,积极参与反清、讨袁、护国、护法、北伐、抗战,为民主革命贡献良多。他一生热衷于教育救国,除参与和创办过育秀学堂、震旦公学、胶澳中学、育秀中学、国立青岛大学等校外,还相继出任山东、安徽两省的教育厅厅长,为两省教育尤其是昌邑地区教育做出了突出贡献。因而,他不愧为民主革命的先驱,而且还是省内外教育救国的一面旗帜。

2017年于恩波纪念馆在其家乡建成。纪念馆百余平方米,陈列着他生前的一些图文资料,还设置了沙盘,还原了当年育秀中学的面貌。

站在《于恩波故居》门前,遥想当年那位将生死置之度外的民主革命先驱,他在身后,留下了一路绚烂美丽、一路奔波苍茫;一路柔情似水,一路荡气回肠;

此刻,整座老楼在夕阳里,是那样的灿烂、凝重、炽热、静穆。于家的历史,就是一部中国近现代史的缩影。里面有太多的、沉重的、反思的、无言的苍凉和悲壮。

正是:

恩 泽子孙利当代,

波 及后人功千秋;

永 载史册世代传,

垂 名竹帛永不朽。

下集预告《毛汉礼故居》。

2023/6/18

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com