文殊菩萨出现的经典故事(原始佛经中没有)

在中国,说到文殊菩萨与普贤菩萨,相信对佛教或者对《西游记》稍有了解的人都知道。这两位,是著名的修业、德行远超他人的上首菩萨。

不过,很多人可能不知道,在原始佛经中,佛陀的十大弟子里是没有文殊、普贤两位菩萨的。

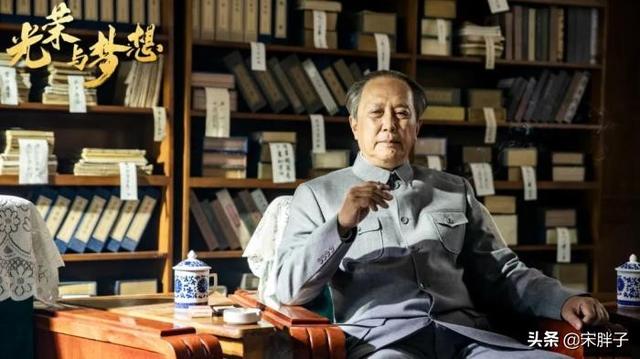

清乾隆32年作“华严三圣”图(左普贤右文殊)

自在

文殊,梵文音译“文殊师利”(Mañjuśrī)的简称,旧时也有意译作妙德、妙首、普首等的,现在一般通行文殊的音译。

文殊,意为“妙”;师利,意为“头”(首)、“德”,有吉祥之义。因此,文殊师利的意思就是“妙首”、“妙德”。

《法华经嘉祥疏二》云“文殊,此云妙德。以了了见佛性,故德无不圆,累无不尽,称妙德也。”

众所周知,文殊菩萨代表智慧,是大智慧的象征。不过,此智慧不同于凡夫的“聪明”,而是开悟、解脱的般若之智。有了此种智慧,方能见到究竟的实相,获得究竟的解脱。

明代木雕文殊像

普贤,梵文“三曼多跋陀罗”(Samantabhadra)的意译,旧时也有译作遍吉的。

三曼多,意为“普”;跋陀罗,意为“贤”。“遍”就是“普”,“吉”就是“贤”,因此,“遍吉”就是“普贤”之意。

《大日经疏一》云“普贤菩萨者,普是遍一切处,贤是最妙善义。谓菩提心所起愿行,及身口意,悉皆平等遍一切处,纯一妙善,备具众德,故以为名。”

《大日经》虽是密宗经典,但这里不存在显密之分,解释得十分清楚,普贤之名,即谓菩萨深具菩提心,周遍一切处(不造身口意业),都为最妙最善(好),因此,称“普贤”。

简单地说,就是,普贤菩萨发菩提心,他的“真修实证”遍一切处,已经实证到最妙善的境地,特别是不起身口意业的“定”。这种“定”,便是佛家所说的“三昧”。

西夏鎏金普贤铜像

文殊与普贤,皆已是究竟解脱的境界,一为般若自在,一为三昧自在。

这两者,是一对“黄金搭档”,何解呢?因为文殊是“般若自在”,普贤是“三昧自在”,文殊象征着解脱、开悟的智慧,普贤则象征着解脱、开悟的修证。学佛之人,没有修证的智慧是邪见,没有智慧的修证是无明,所以说文殊与普贤所代表的“定”与“慧”,皆不可偏废。

简单地讲,文殊菩萨所代表的,就是让你“想明白”的智慧,普贤菩萨所代表的,就是让你去“做成功”的行为。光说不练、光练不总结,都不行,就是这个道理。

因此,文殊菩萨通常被称作“大智文殊菩萨”,普贤菩萨通常被称作“大行普贤菩萨”,就是因为两位上首菩萨分别代表着般若之智与三昧之行。而这一对“黄金搭档”,是学佛之人的两盏明灯,皆不可偏废。咱们了解了文殊与普贤代表的意义之后,也就知道,为什么两位菩萨会在中国如此出名了。

究竟解脱

原创不易,请多多支持!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com