我不需要她太完美(请不要破坏她的美)

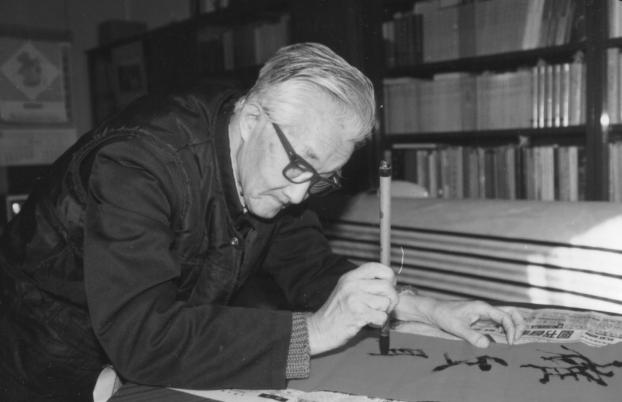

周汝昌(1918-2012)

提起周汝昌,大家第一反应多半是:红学泰斗,新中国红学研究第一人。的确,周汝昌在大学时发表的关于曹雪芹的文章,就已经得到胡适的关注;三十几岁时出版的《红楼梦新证》,在文化界引起轰动。更别说他后来系统、全面研究曹雪芹及《红楼梦》,著书立说,笔耕不辍。

但他曾不止一次说过:我对“书学”下功夫,比对“红学”多得多。

01 周汝昌的学书经历

周汝昌对“书学”下功夫,也比“红学”早得多。

他的学书经历并非一路坦途。他出身书香门第,父亲就善书法,在当地小有名气,一年到头求书者络绎不绝。只是,父亲虽然写得一手好字,却从来不直接教他怎么写。他小学时临过颜、柳,中学的时候学习魏碑。直到有一天,四哥周祜昌看见了他的字,皱着眼眉叹气说:“你这个字怎么越写越难看。”

周汝昌恍然大悟——“原来我的字在哥哥眼中这么难看”。于是立刻调整学书方向,不再追摹魏碑。后来,他慢慢摸索,仔细读碑读帖,开阔眼界,由欧阳询书法,上溯“书圣”王羲之。至此,周汝昌总算找到了自己的书学方向:晋字代表着中国书法的高峰造诣,是书法学的真正命脉。

在他成长的20世纪20—40时代,战乱频仍,生活困苦,学书条件并不优渥。1940年秋,周汝昌入燕京大学西语系读书。谁知只读了一年半,燕园便被日军侵占,学生被迫解散。1941年冬,周汝昌回到天津咸水沽家乡,为逃避汉奸的搜索,遁居在“暗室”中,以书法为寄托。

周汝昌

他曾在收藏的宋拓《圣教序》帖题跋中自述:“沦陷于日寇时,精神苦痛几不欲生,赖学书、学词二事为活,结习遂不易拔。”难怪他自己曾说:“我是在自幼失学、没有良师、盲人瞎马地摸索一点可以通窍的道路。”

到了和平年代,又经历了简化字改革,目睹过无视章法的书法乱象,见证了印刷字的兴起……似乎中国书法的优秀传统,被无视了;中国书法的美,被糟蹋了。

周汝昌在宋拓《圣教序》末的题跋。“受百”即周汝昌的四哥周祜昌。周祜昌在红学和书学方面,对周汝昌影响很大。

有感于斯,他“发愤著书”,将自己的学书心得与见解,一笔一笔落在纸上:

1947年,他完成《欧书皇甫碑新跋》,考证欧阳询的《皇甫君碑》,提出此碑乃欧阳询晚年之作。

1965年,郭沫若提出《兰亭序》文字与书法皆为伪作,周汝昌广泛搜集《兰亭序》版本,撰写《兰亭秋夜录》,力辨《兰亭》的真伪优劣。

1973年,岁在癸丑,正值《兰亭》诞生之后的第二十七个甲子,他再次为《兰亭》撰文,是为《兰亭综考》。

《兰亭秋夜录》手稿与书封

1976年唐山大地震时,他窝居避震棚中,“倚坐于床上,垫一硬板于腿上写字,……将素日来访询问书法的问题以及多年来在‘书学’上想讲的诸多体会粗为解答讲论”,完成第一部书法著作《书法艺术答问》。

《书法艺术答问》先在香港出版,1982年在内地出版,首印10万册。1985年再版时,印数达20万册。这本书的影响力,可见一斑。

1981年,完成书法理论文章《说“遒媚”》,澄清“遒媚”这一书法概念的内涵,认为“遒”是骏爽峻利,“媚”是风度气韵,“遒媚”是从神气方面来形容王羲之的书法,而不是骨力和姿态。顾工点评道:“周汝昌以两万字的篇幅来考证‘遒媚’的真实含义……周先生的文章,结构之绵密,语言之精炼,也颇具羲之‘遒媚’之意。”

……

2001年,周汝昌在女儿周伦玲的协助下,将《书法艺术答问》与平生写作的重要书论文章,编辑整理成《永字八法——书法艺术讲义》一书。

今年是这本书出版的第二十个年头了

我们经过修订,也推出了新版的《永字八法》

《永字八法》汇集了周汝昌70年研习书法的经验见解,更是他写给后辈的书法讲义。

02 书法就是学用笔

深谙中国传统文化的周汝昌反复强调:“讲书法要先懂中华文化,晓悟汉字、毛笔两大特异文化创造所组构成的中国书法的规律和审美要求。而这是书法书学的基本课与‘功底’,只能在这一重要‘基’‘底’上逐渐寻创今后的进展——即求‘新’。”

笔法,作为中国书法规律的重要内容,是周汝昌《永字八法》的核心。

周汝昌提出:书法的事,大致可分为三个方面 :用笔、结构、风格。学书法,关键在于用笔,或不妨说,学书法就是学用笔——笔法。所以,必须由讲求用笔入手。

周汝昌背临《兰亭序》(局部)。他痴迷《兰亭序》,眼睛尚好时,背写《兰亭》连行款也一丝不走。徐邦达、启功亦曾在卷后题诗赞叹。

在古代,书法学习一般是师徒或父子“口传手授”,而传授的核心内容就是笔法。传说王羲之十二岁时,发现父亲把前代人的笔法藏在枕头里,于是“窃而读之”。到了自己晚年时,写《笔势论》一篇,将笔法传授给儿子,并嘱咐说:“勿播于外,缄之秘之,不可示之诸友。”

由于笔法诀窍不轻易示人,属于“不传之秘”,学书之人为求笔法秘籍甚至做出“傻事”。关于此,史书中多有记载。

比如东汉末年至曹魏的大书法家钟繇,与王羲之并称“钟王”,被后人尊为“楷书鼻祖”——地位相当高了——曾学习书法“十六年未尝窥户”,后来“见蔡邕《笔法》于韦诞坐,苦求不与,捶胸呕血。太祖以五灵丹救之。诞死,繇盗发其墓,遂得之”(东晋虞喜《志林》)。为了获得笔法真传而掘墓,钟繇可谓相当疯狂。

虽然记载的真实性有待考证,但无不反映了这么一个事实:在书法学习中,“笔法”相当重要。

唐代书法理论家张怀瓘就曾提出:“夫书:第一用笔,第二识势,第三裹束。三者兼备,然后为书。”元代大书法家赵孟頫亦曾说:“书法以用笔为上,而结字亦须用功。盖结字因时相传,用笔千古不易。”

古代文献记载中,关于“笔法”的论述很多,有传为卫夫人的《笔阵图》、传为蔡邕的《九势》、梁武帝萧衍的《观钟繇书法十二意》、唐高宗李世民的《笔法诀》、唐孙过庭《书谱》等等。古人注重个人体悟,注意体察玄微,由此总结出来的书法用笔经验,就会有很多个性化的元素,但内容主旨上往往大同小异。

其中备受推崇、流传最广的,当属“永字八法”。张怀瓘曰:大凡笔法,点画八体,备于永字。(《玉堂禁经》)

03 何为“永字八法”?

“永字八法”是指中国汉字的八种基本笔画——侧、勒、弩、趯、策、掠、啄、磔,与我们俗称的笔画对应如下:

|

侧 |

勒 |

弩 |

趯tì |

|

点 |

横 |

竖 |

挑钩 |

|

策 |

掠 |

啄 |

磔zhé |

|

仰横 |

长撇 |

短撇 |

捺 |

“永字八法”既是名目,也是笔法,即汉字八种代表性笔画的基本写法。

侧(点):点取侧势。“点贵紧而收。”

勒(横):“立锋”下笔,向右涩进。“为画必勒,贵涩而迟。”

弩(竖):竖画微微有弯意,好比左方有一种无形的力不让你直,要把它拉弯,你得和它“作着斗争”往下拉这个直画。“弩不得直,直则无力。”

趯(挑钩):作钩时,先蹲锋蓄势,再快速提笔,顺势出锋。

策(仰横):形似短横,实为一种“逆撇”“倒撇”,其势自左向右,微微上仰。

掠(长撇):本义是“拂过也”。行笔先向左下顺书,其势敛而不放;及至到了最适当的部位时,笔乃放开向左撇出。

啄(短撇):自右向左,几乎意欲取平,但终于左方微低,急速撇出而无弯度可言。

磔(捺) :磔的取义应是车轮轧辗和散开。起笔略似勒画,要往右行;但很快转而往下弯,“欲弯未成”之际,又转而再归到右趋,平而微坠;直到快达末梢时,忽又转锋向下铺开;最后收笔敛毫而成出锋之势。

这些命名看似奇特,但其实均有隐义——多和“六艺”之中的“御”,即驭马驾车的技艺有关。意在表明,书法之道,应像驾驭车马一样“驾驭”笔、墨、纸、字形、字势、线长、架构、风神姿态……

在钻研书法70年的周汝昌看来,汉字书法迥异于简单的“画道道”、作“几何学的线”。笔的运行轨迹本身美,迹内又复蕴含着用笔、运笔、行笔、换笔的诸多兼美。“八法”并不完全,但它是由隶变楷之发展阶段的重要“总结”和“榜样”,书法的基础课与基本功也奠位于此。

“永字八法”是中华书法的基本功,也是理解“书”之有“法”的必修课。如今,“永字八法”已然成为中国书法的代称。这也是这位“红学泰斗”将自己的书法著作命名为《永字八法》的立足点。

04 新探“永字八法”

关于“永字八法”的诞生,流行的说法认为来自王羲之。

唐代书法家李阳冰曾云:“昔逸少攻书多载,十五年偏攻永字,以其备八法之势,能通一切字也。”

乍一看,似乎非常有道理。甚至还有人直接推断,“永”字就是《兰亭序》开篇的“永和九年”之“永”,“八法”就是以这个字的写法为基础的。

(传)唐代冯承素摹本《兰亭序》(神龙本)局部,故宫博物院藏

但周汝昌提出,倘若真是如此,那“八法”之说的确立应该在东晋,公元353年之后。

可是《兰亭序》的“永”,横画与竖笔已经连写形成方折肩了,而“八法”中,表示横画的“勒”,应当作为一个“独立”的笔画对待。这种写法,是汉隶、八分书(隶书向楷书过渡的形态)的痕迹,而不是楷书的现象。从这一点看,“八法”之说的产生应该早于王羲之,大概在东汉至三国时期。

汉代《礼器碑》中的“永”字

但是,“八法”中已经有“趯”——硬勾挑,而隶书中并没有这一结构,分明是楷书才有的笔法。因为楷书正是在汉隶的基础上,减省波磔、增加钩趯而发展形成的。由此来看,“八法”又像是楷书形成之后才产生的。

不过,“八法”又包括不了楷书所有的笔法,比如其中没有斜钩(如“戈”)、竖弯钩(乚)。

唐代虞世南《孔子庙堂碑》中的“戈”字

唐颜真卿《多宝塔碑》中的“札”字

周汝昌据此推断,“八法”并不是一个人提出的,而是逐渐发展形成的,最有可能的情况是:汉隶、八分书,革了篆书的命,是今天通行楷书笔法的真“母体”……在汉字不断改革的历程中,真书[楷书]又对汉隶、八分书作了改革,笔法又有所发展和丰富,“永字八法”正是总结汉隶、八分书到真书这一个阶段的笔法的一种尝试。

所以,“八法”实际上是一个“过渡”时期的经验“总结”,它包含了汉隶、八分书和楷书的基本笔法,而不仅仅是楷书笔法。

05 取“永”字而立“八法”

为什么取“永”字而立八法,历来也是众说纷纭。

从字体结构来看,“永”字无重复笔画,从中可寻出八种不同用笔之法。而且笔画向八个方向分开。如果你把它的“外尖”连成一条线,正围成一个八角形,这是其他字所不易有的结体。

周汝昌进一步提出,“八法”还意指汉末“隶书”发展到“八分书”的“八面铺展”。

在隶书之前的篆书,整体上是“抱团儿”——众笔画皆弯曲而拱向一个大致如“圆”的中心点。篆字难写,于是,众多“书吏”想出(或逐渐形成)一种省劲儿的写法,将弯画改“直”,将曲连画改“直散画”,亦即一个弯曲之画,分成两笔(或多笔)来写来刻。弯变直,连变分,这种俗体称为“隶书”(古隶,非汉隶)。

周 毛公鼎铭文 大篆;秦 泰山刻石 小篆

云梦睡虎地秦简 秦隶;东汉 乙瑛碑 隶书

大致说来,古隶、汉隶的字形偏于横方,即扁方;而“八分书”则向着“正方”与“竖方”的趋势进展而定型。这样一来,汉字笔画的“走向”,成为向四面八方的分布与铺展。笔画的方向不同,用笔就各异——不再是篆书笔画同一匀停的单线法,而形成了轻重、迟复、放敛、转侧、起落、顿挫等诸多不同的行笔运笔之法。古人对多种笔法进行归纳总结,拿“永”字做代表,故而有了“永字八法”(八是泛指)。

由此可见,“永字八法”不仅指笔画名称、用笔方法,还暗含了书体演变的线索。

在《永字八法》中,我们不仅能窥见周汝昌的书学源流、理论观点,亦能看出他对书法之酷爱与痴迷,以及数十年如一日所下的功夫:

上编《书法艺术答问》“答疑解惑”——模拟古人“口传手授”的教学方式,以一问一答的形式,实实在在解答了书法学习中遇到的问题:选狼毫笔还是羊毫笔,初学者由篆隶入手还是从楷书入手,学碑还是临帖,一定要中锋行笔吗,“藏锋”“锥画沙”“屋漏痕”的内涵,“八法”诞生的来龙去脉,执笔、用笔、运笔的技巧……

中编《书道圣经》“更进一步”——追溯书法的源流,剖析书法美学中的几个关键词——沉著、劲险、明利、遒媚等等,从更宏观的角度阐释了书法艺术的历史与美学。

下编《书法的奥妙》“步入堂奥”,就书学笔法、“遒媚”之内涵、中国书法“聿(字左下还有两撇,音津)学”之起源、石涛“一画”论与中国书画艺术的精神等,进行专门探讨。

三部分内容层层深入,由笔法入书法,又在艺理的层面上讲述书法艺术之美,从书法中窥见独特的中国传统精神。

林语堂在《吾国吾民》中曾说:书法提供给了中国人民以基本的美学……在书法上,也许只有在书法上,我们才能够看到中国人艺术心灵的极致。

周汝昌以“永字八法”为切入点,讲述书法学习的法、理、艺、道,但他更大的目标、更深层的用意,其实就是讲好书法这门艺术:

“窃以为,几千年大师们创造积累的书法原理法则,必不可弃,必当讲求,然后再谈创新,庶几有真“新”可言。我深深祝祷中华人都热爱汉字,珍惜书法艺术,不要破坏她的美,也不要“戏弄”糟蹋她。”

撰文丨宁宁 排版丨熊Mur

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com