宁波鄞州历史(潘家土耷)

洞桥潘家耷村

宁波方言是浙东吴方言甬江片的代表语,虽然起源于何时已难考,但其丰富多彩、富有特色的方言内容,承载着大量文化信息,是研究宁波地区文化历史的宝贵遗产。

作为一种社会存在,宁波方言和其他地区的方言一样,不断变化的社会环境推动方言不断发生变异以适应新环境。新的词汇在出现,旧的词汇在消亡,还有些词汇在更改。尤其是那些已变得生僻冷门的方言词汇,在时代浪潮里,渐渐趋于湮没。

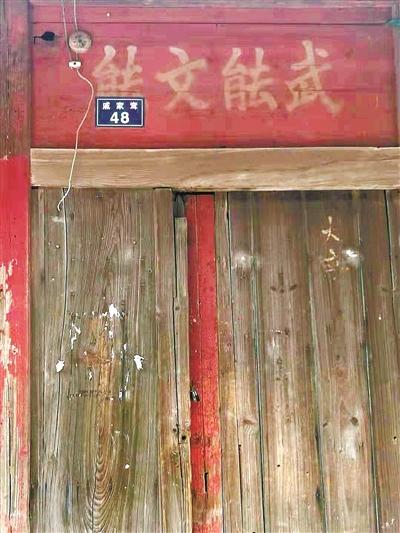

村民门牌上的“耷”已不见“土”

一

宁波方言中正在丧失生存能力的词汇数量不少,反映在地名上,主要是生僻地名字的变异。地名尤其是老地名,因为是社会约定俗成的产物,一般不会被轻易更改。但如果变得生僻难认,不再适合交流交际,就往往会产生变异。

如宁波地名中的[土 耷]、[土 毚]等字,在手书年代,虽然写法不简,还是能通行无阻。到网络时代,大多没有收录到我国常用字库,一般打字法很难拼写它们,给使用者带来极大不便,自然面临变异的命运。

这些蜷缩在时代边缘、正在痛苦变异的生僻字,也曾有过兴盛光阴。在漫长的手书年代,这些字不但不生僻,还被人争相抢用,是那个年代宁波地名宠儿。鄞州地名谚有云:东乡十八隘,南乡十八埭,西乡十八[土 耷]。这里的“十八”为虚数,意为这些地区同类通名使用数量之多,特色之鲜明。

鄞州谚语里提到了三个通名,“隘、埭”因为打字便利,目前还在继续传承使用,唯独“[土 耷]”,因为太地域,打字困难,使用受限,不得不处于变异状态中。

那“[土 耷]”到底是什么意思呢?宁波先人为什么要大量选用[土 耷]为地名通名呢?《康熙字典》收录了很多已消失或正在消失的旧字,其中就包括“[土 耷]”。字典还采用宋代《集韵》的说法对其作了解释:[土 耷],德盍切,音搨,地之区处。

不过《康熙字典》的解释和宁波人理解的“[土 耷]”略有差异。宁波方言中,[土 耷]读作“da”,入声,一般理解为高低不平的地方。《鄞州区地名志》(2006版)解释得更为详尽,认为原鄞西地区多[土 耷]是因为该地区平原河流交错,古时湖泊瓜藤相连,广德湖、马湖、小江湖、雁湖、槎湖连在一起,后由于淤塞、垦殖等原因,许多湖泊消失,逐渐形成一片高低不平的[土 耷]地。鄞西先人在[土 耷]地高处聚居发族,因此村名大都带有“[土 耷]”字。这个解释,可以在[土 耷]字遗存地名上得到些许印证。

戚家[土 耷]村路牌上“[土 耷]”字有“土”(图片均由作者提供)

二

原为鄞西、现属海曙的高桥镇石塘村原有张家[土 耷],村民主姓张,清时从今江北区洪塘街道迁入,地处水边高地,因主姓和地貌而名。

同样曾为西乡湖泊[土 耷]地的还有古林镇的蒲家[土 耷]和如意[土 耷]。蒲家[土 耷]位于古林镇政府驻地西南,村民主姓陈,宋代从今鄞江镇迁入。该地曾住消除蛇患的蒲将军,当地群众为纪念他,结合地貌而名。如意[土 耷]位于古林镇政府驻地西,村民主姓陈,明代从今三星村上陈迁入。因希望迁入后万事如意,故把自己的心愿和当地地貌结合在一起取名“如意[土 耷]”。

除蒲家[土 耷]、如意[土 耷]外,古林[土 耷]地还有下郭[土 耷]、前虞[土 耷]、后虞[土 耷]、方家[土 耷]、林家[土 耷]、阮家[土 耷]等等,是宁波“[土 耷]”字通名比较集中的乡镇之一。

除原鄞西地区外,鄞州东乡、奉化等地也有不少[土 耷]字地名。如鄞州东吴镇画龙村有戚家[土 耷],该自然村四面环山,风光旖旎,为三溪浦水库主要源头之一。以[土 耷]为通名应该也是因溪边高地地形而名。

如奉化江口街道的王家[土 耷],该自然村地处奉化江支流县江东岸,与六板桥隔江相望。村民主姓王,据传祖上逃荒垦地定居而名。另还曾有王家[土 耷]陈家,原称地[土 耷]张,村民主姓张。陈姓约在250年前由三石塔下来此入赘。后张姓绝,为纪念张姓,故后称地[土 耷]张陈家。为避重名今改称王家[土 耷]陈家。

荣耀属于过去,因为没有像“隘、埭”那样及时而幸运地挤进现代常用字库,[土 耷]字地名群面临生存变异瓶颈。

三

这些宁波地名的变异过程,主要有改名、简化、谐化三种。

海曙横街镇有钱家,原名洪家[土 耷],清代钱姓从奉化迁入后,渐渐成为村里主姓。后把村名改为钱家,算是躲过一劫。

海曙古林镇有前虞[土 耷],村民主姓虞,宋代从今高桥镇岐湖村(原岐阳村)迁入,后虞氏又有子孙定居他方,俗称先定居地为“前”,故称前虞[土 耷]。现已弃[土 耷]简称“前虞”村。

海曙洞桥镇有潘家[土 耷],村周阡陌交通,屋舍齐立,一幅岁月静好模样。和宁波许多[土 耷]字村庄一样,该村选择把[土 耷]谐化成同音的“耷”,故现称“潘家耷”村。

当然,[土 耷]的谐音替身不止“耷”。在奉化,有的村庄用“塔”谐代,如西坞镇唐家塔,读音仍作[土 耷]。

语言是社会生活的一面镜子,折射着社会发展的轨迹。宁波“[土 耷]”字地名的变异过程从某种角度反映着宁波人对新环境的适应过程。在宁波方言中,和“[土 耷]”类似正处于变异消亡中的方言地名字还有不少。

从文化遗产角度来看,这些带着独特地域特征的方言字消失是可惜的,但符合时代发展的诉求。地名的主要特性是工具性,需要方便多数人交际使用。在网络时代,继续使用这些连拼写都艰难的冷门生僻字,对小地名的推广使用显然弊多利少。 徐雪英

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com