云南最稀有观赏鱼红尾巴(云南暴鱼最古老的疣齿鱼类悍然登场)

■云南暴鱼(Feroxichthys yunnanensis)

■分类位置:辐鳍鱼次亚纲-新鳍鱼类-疣齿鱼科-暴鱼属

■化石产地:云南省曲靖市罗平县

■层位与时代:关岭组上段,中三叠世安尼期皮尔逊亚期(~244 Ma)

■命名人与命名年代:徐光辉,2020年

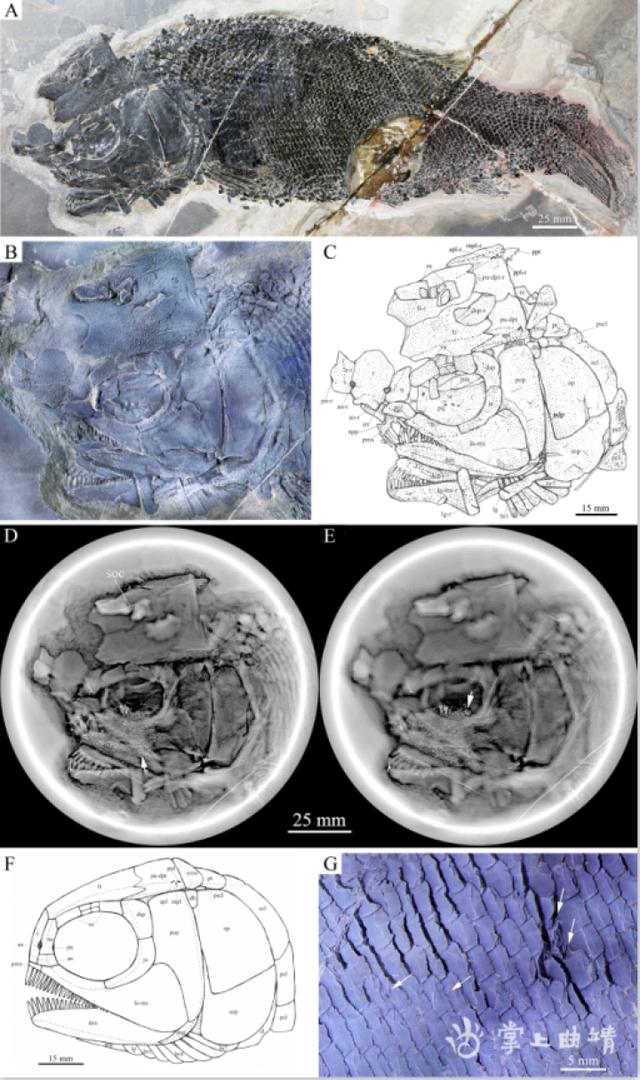

(图1)A.正模照片;B.头部照片;C.头部线条图;D和E. 头部的板状CT扫描图像,箭头分别指示下颌的前关节骨和腭部翼骨上的臼齿状研磨齿;F.云南暴鱼的头部复原图;G.躯体中部侧线附近的鳞片,箭头指示侧线鳞上凹线的开口。(修改自Xu,2020)

我们在吃青鱼的时候如果仔细观察,会发现青鱼的嘴巴只有软软的鱼唇而没有咬合的牙齿,但在它的咽喉部却有一排钝圆的牙齿,这就是在鲤科鱼类中常见的咽喉齿,青鱼就是靠这一口咽齿来凶猛地碾碎螺蛳等甲壳动物,进行取食。今天向大家介绍的是来自罗平生物群的最古老的疣齿鱼类——云南暴鱼,它虽然和鲤科鱼类关系甚远,但它在颌部和腭部有一套和青鱼咽喉齿功能相似的研磨齿(图1D, E),充分显示了它凶残的本性。

疣齿鱼科鱼类是三叠纪体型最大的一类肉食性基干新鳍鱼类,它们有两个最明显的特点,其一就是在腭部的翼骨和下颌的内侧上有臼齿状的研磨齿,在研磨齿的顶部有明显的疣状突起,这也是其名字的由来;其二就是它们鳞片表面有明显且密集的平行纹饰。对疣齿鱼类的研究最早可追溯至19世纪,1844年瑞士生物学家Agassiz依据一件在法国南锡地区发现的鱼化石碎片建立了疣齿鱼属及其模式种Colobodus hogardi,可惜的是该模式标本在1967年遭到了破坏,之后疣齿鱼属的模式种变更为产自欧洲圣乔治山的C.bassanii。1916年学者Andersson建立了疣齿鱼科,其中仅包含疣齿鱼属,之后的100多年间,随着各地新化石的不断发现和研究的不断深入,疣齿鱼科包含的成员也在不停变动。2020年中科院古脊椎所的徐光辉研究员依据一块保存精美、产自罗平的完整化石命名了云南暴鱼,并依据云南暴鱼系统发育分析结果将其归入疣齿鱼科,由此,疣齿鱼科目前包含三个属——疣齿鱼属、Crenilepis和暴鱼属。

(图2)云南暴鱼(上,许勇绘)与罗平其他鱼类(下,Brian Choo绘)体型比较。

之前疣齿鱼科的化石主要发现于欧洲的中三叠世至晚三叠世海相地层中,近几年来随着新化石地点的不断发现,在华南地区也陆续报道了四种疣齿鱼科成员,分别为白氏疣齿鱼、乌沙疣齿鱼、云南暴鱼和盘州暴鱼。其中白氏疣齿鱼和盘州暴鱼来自贵州盘县生物群,乌沙疣齿鱼产自贵州乌沙的法郎组竹杆坡段地层,它们和欧洲发现的疣齿鱼都晚于罗平生物群所处的地质年代,因此产自罗平生物群的云南暴鱼是目前世界上最古老的疣齿鱼科鱼类。

云南暴鱼的吻部较钝,身体呈纺锤形,体型中等(图1)。别看它的全长只有34 cm,明显比除盘州暴鱼外的其他疣齿鱼科鱼类都小,只比我们生活中常见的鲫鱼略大,但它在罗平生物群的鱼类中已经算是庞然大物了(图2),也因此它需要更多的食物。云南暴鱼的上下颌口缘的牙齿像钉耙一样,虽然不如盘州暴鱼的牙齿粗壮,但其数量是后者的两倍多,而且和其他疣齿鱼科鱼类相比更强壮有力,显示出它有更强的捕食能力。云南暴鱼在下颌内侧和翼骨上的粗壮的研磨齿,也显示了它的食谱更为多样,和罗平生物群中用尖牙撕咬捕食的其他鱼类相比,甲壳动物、软体动物和双壳类等也可供它大快朵颐。

对早期新鳍鱼类的系统发育分析结果显示云南暴鱼有疣齿鱼科的共同特征,例如它的额骨的前部被宽阔的吻骨(或后吻骨)分隔开;下鳃盖骨的前背突较高;眼眶上部有多块眶上骨,排列不止一行;眼眶后部次眶骨缺失;尾鳍鳍条上有圆形或长条状的釉质结节。云南暴鱼和盘州暴鱼的泪骨都和上颌骨愈合;它们上颌的牙齿都仅分布在上颌前半部分;它们有七至九对鳃条骨。同时,暴鱼属的两位成员和其他疣齿鱼科成员相比都缺失了后吻骨。之前疣齿鱼科与异齿鱼科、扁颌鱼科、波尔兹鱼科、伪比肯鱼科以及富源裂齿鱼科都被归入基干新鳍鱼类中的“裂齿鱼目”,但最近的系统发育分析结果显示“裂齿鱼目”是一个并系类群,疣齿鱼科的系统位置高于基干新鳍鱼中的雷氏鱼目、扁颌鱼目、波尔兹鱼目,但低于一些“裂齿鱼目”鱼类、漏卧鱼目、卢加诺鱼目和肋鳞鱼目。对于早期基干新鳍鱼类之间的亲缘关系研究,还需更多化石证据来进一步完善。

二叠纪末生物大灭绝事件导致了95%以上海洋生物的消失,旧的生态系统崩解,在经历了漫长的残留和复苏过程后,至中三叠世,现代型生态系统逐步建立,其中一个重要标志就是新的成熟的食物网的建立。云南罗平生物群中有着丰富的中三叠世鱼化石,但过去一直没有发现大型肉食性基干新鳍鱼类。云南暴鱼的发现增加了罗平生物群的生态群落的复杂性,结合近年来大型肉食海生爬行动物的发现,进一步表明在中三叠世早期的华南地区已经具备了成熟而复杂的食物网,为三叠纪生物复苏和辐射提供了新的证据。

背景知识

罗平生物群简介

靠近滇黔桂三省交界处的曲靖市罗平县以独特的“金鸡峰丛”美景享誉全国,而举世闻名的三叠纪化石宝库——罗平生物群就藏身于这些小山丘中。2007年,成都地质调查队在进行区域地质调查过程中首次在罗平的大洼子村发现了罗平生物群,之后经过不断探索发掘,目前已经建立了4个经典剖面,分别为大洼子剖面、门前坡剖面、上石坎剖面和响洞坡剖面。经过科研工作者十几年的潜心研究,罗平生物群中已发现的化石包含了6个门类50多属100多种,囊括了海生爬行类、鱼类、节肢动物、软体动物、腕足动物、海绵动物、植物和遗迹化石,其中大部分是新属新种,并且新鳍鱼类多达23种。新鳍鱼类是现代多样性最高的脊椎动物,我们现在餐桌上常见的鱼类基本都属于新鳍鱼类冠群中的真骨鱼类。虽然新鳍鱼类的祖先最早可以追溯到古生代,但在经历二叠纪末大绝灭后,它们在三叠纪才进入复苏和快速辐射阶段。新鳍鱼类的许多成员都有特别的鳍条结构,它们与背鳍和腹鳍的支鳍骨一一对应,这一特征使其区别于原始的辐鳍鱼类。也正是因为这个特征,它们能更好地控制自己在水中的行动,为自己的生存发展提供更多的助力。因此,罗平生物群中数量多、分异度大且保存精美的鱼化石为研究新鳍鱼类各门类的起源、早期分异和演化过程以及中三叠世华南地区的海洋生态系统结构提供了重要线索和证据。

马昕莹

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com