唐朝最后一名太子(十九岁的唐朝太子为什么死于非命)

本文系时拾史事独家原创稿件,未经授权严禁转载/作者高成儿

2017年12月,中央电视台《国家宝藏》栏目,陕西历史博物馆为观众带来了三件国宝,其中一件是唐代的《阙楼图》。该图以山川、林木为远景,描绘了城墙、阙楼以及浩浩荡荡的仪仗队伍。仔细观之,场面不可谓不宏大,装饰不可谓不奢华。生动形象反映了一千三百多年前,皇家的威严与大唐的气象。

如此精美的画作,来自何方呢?让我们把目光投向西北,陕西乾县。这座人烟并不阜盛的小县城,因为两个皇帝吸引着四方来客。城北的梁山是唐高宗与武则天的乾陵所在,它是唐代十八座帝陵唯一没有被盗的一座。在主陵附近,也就是山脚下,有十七座陪葬墓,里面埋着七世纪末、八世纪初中国政界、军界、皇室的重要成员,比如刘仁轨、薛元超、高侃、李谨行、刘审礼、懿德太子李重润、章怀太子李贤、永泰公主李仙蕙等等,《阙楼图》就是懿德太子李重润墓的壁画。

荒凉的古墓1971年7月,考古工作者对懿德太子墓进行了发掘,在出土文物中,发现了残存的哀册,用大理石制成,刻有欧体字,写着"太子重"、"月甲戌朔廿"、"高居"、"方春"等字样,虽然文物已经残缺,但文献上对《懿德太子哀册文》是有明确记载的,作者是李峤,"文章四友"之一、大唐宰相。此文开篇写道:维神龙二年岁次景午月甲戌朔二十三日景申,懿德太子梓宫启自洛邑,将陪窆于乾陵,礼也。廞衣夕陈,祖奠朝设,蜃辂俄轸,龙旗按节。皇帝嗟蚁庭之寝龠,惜凤渚之韬簧,抚万乘而怀国体,绥六姻而悼干将。情无辍哀,礼有加数,刻纯懿乎金版,播声芳于玉裕。"

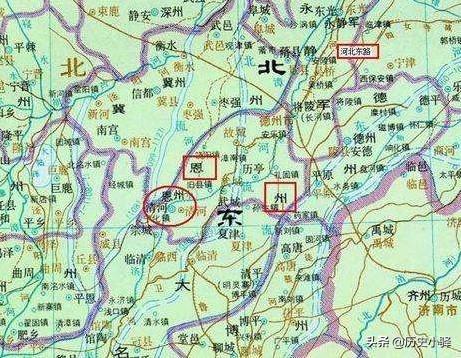

李峤点明了懿德太子安葬的时间以及部分细节。史书记载,李重润死于大足元年,可哀册文写的是神龙二年,并不是李峤写错了,而是因为懿德太子下葬过两次。第一次是在洛阳近郊,第二次是在关中的乾陵,现在是第二次,所以说"梓宫启自洛邑",棺材从洛阳出发了。唐中宗,李重润的父亲,对爱子的死亡非常忧伤,"情无辍哀,礼有加数",悲哀的心情没有停止过。为了尽父亲的心意,安慰九泉之下的儿子,他提高了丧葬待遇,即"号墓为陵",按照陵寝的标准修造这座墓葬。

从考古结果看,懿德太子墓的规格远远比不上帝陵,但是和一般的王公贵族比,还是偏高的。现在如果去乾陵旅游,会感觉这座墓葬就是一个封土,前面放了几个石像生,没啥好看的。实际上,懿德太子墓并非只有这些,刚刚建成的时候,还有大门、围墙、房屋。唐代帝陵的大门有四座,东西南北各一座,懿德太子墓的门只有一座,朝南,建有门阙,石像生放在门阙外面,门阙里面曾发现唐代长方形砖块、瓦片,推测以前曾有房屋,后来倒塌了;围墙有两层,最外面一层东西长约215米,南北长约260米,连起来是个长方形,每个直角处都有角阙。内墙的中心位置是封土,高约18米,下面是地宫,懿德太子墓有7个天井,6个过洞,天井模拟的是深宅大院,数量越多,说明房子越大、地位越高。

在地宫最深处,摆放着墓主人的尸体。1971年考古的时候,发现了两具骨架,头朝北,脚朝南,男性的左肱骨、左右股骨、盆骨保存相对完好。一千三百多年了,对于世人而言,懿德太子好像只存在于古书中,没想到有朝一日,还能有机会与他近距离接触。看过盆骨上的线条,专家断定:死者年龄不超过20岁。在实物面前,没有比这个更权威的证据了。史书记载,懿德太子享年十九岁,与考古结论高度吻合。一个让老百姓羡慕的皇家二代,却在自己的黄金年龄黯然死去,留下的只有遗憾了。

生不逢时李重润原名李重照,是唐中宗李显与皇后韦氏的嫡长子,自他出生起,就与政治产生了不解之缘。当时他的爸爸还没有当皇帝,坐在龙椅上的是他的爷爷:唐高宗李治。听说太子生下了嫡长子,李治别提多高兴了,满月后,立即宣布大赦天下,改年号为"永淳",让全中国的百姓都乐呵乐呵。没过多久,唐高宗又想出一个惊人的决策:立李重照为皇太孙,还要给他开府,配备幕僚。吏部郎中王方庆就劝皇帝:皇太孙,以前的确是有滴;比如晋朝,南北朝;可是太子健在的时候,就立皇太孙,真是闻所未闻,之前没有先例啊!没想到唐高宗来了句:"那就从我这里开始,可以吗?"王方庆被吓的不轻,连忙说可以。于是皇太孙就封好了,还要给他安排手下的官员,唐高宗接连任命了几个,突然又感觉这样不符合古制,就中止了。

出生仅仅几个月,李重照就被确定为大唐江山的接班人,速度之快,所有人都吃了一惊,放眼全国,没有几个人比他的前途更光明了。唐高宗喜欢孙子,提前为重照规划好了人生之路,是隔代亲的表现;加上两位前任太子的结局都不好,孝敬皇帝李弘,二十四岁死于肺痨,让李治白发人送黑发人,抹着眼泪写下了《睿德记》,镌刻于陵前;章怀太子李贤,因谋逆被废,流放巴蜀。国本不牢,政权也不稳,现在已经有了太子,又把太子的儿子封为皇太孙,相当于确定了两位储君,有利于保持政权的稳定性。一旦发生变故,群臣可以推举接班人主持大局。

永淳二年,爷爷去世了,爸爸李显登上了皇位,等父皇百年之后,李重照也可以君临天下。祸兮福所倚,福兮祸所伏,灾难说来就来,唐中宗环顾朝堂,发现没有一个是自己人,要么先帝留下的托孤大臣:裴炎一派的;要么就是母亲武则天那边的。这皇帝当的还有什么意思,制定的决策都没人执行。于是李显就要求任命岳父韦玄贞为侍中。韦玄贞没有太大的功劳,只是因为外戚的身份就突击提拔,难免人心不服。而且皇帝的目的十分明确,擢升他的老丈人,针对的就是裴炎,想分走一部分权力。所以裴炎就拼命反对,李显计策不成,恼羞成怒,破口大骂道:"朕就是把天下让给韦玄贞又如何?"

裴炎与皇帝作对,还把圣上惹毛了,这日子怎么过?就去找武则天,请她出面收拾皇帝。武则天正好也想临朝听政、大权独揽,就答应了裴炎的要求,双方合力,废黜唐中宗。父皇下台了,只有两岁的李重照也没好果子吃,"中宗失位,太孙府废,贬庶人",接班人的地位丢了,爷爷给他开的府关了,废为庶人,与父母分开囚禁。命运真是太残酷了,昨天还是一人之下、万人之上,今天就变成人见人厌的阶下囚。当然,这一切李重照是不可能懂的。他能够感觉到的,就是伙食越来越差了,陪他玩的人消失了;即使嚎啕大哭,要求也不会被满足了。

落马后,李显夫妇继续住在洛阳不太合适,"狠心后妈"武则天把他发配到地方上去,哪里呢?房州和均州,都在今天的湖北省。李重照是留在洛阳还是跟父母一块受苦?史书没有记载。总之,不管是囚禁还是流放,处境都好不到哪里去。随着时间流逝,年龄在一点点增长,个子在一天天变高,皇家的人情世故,李重照过早的明白了。从嗣圣元年到圣历元年,人生最灰暗的十三年,他最大的变化就是改名,武则天给自己取了个名字:"武曌",李重照的名字里面也有"zhao",一个庶民怎么能和皇帝的名字谐音呢?改吧改吧!更名为"李重润"。

李重润人生的第二个转折点在十六岁。经过反复权衡,突破传统的武则天,又不得不向传统妥协,她决定迎回庐陵王李显,重新封他为太子。"圣历元年三月己巳,托言庐陵王有疾, 遣职方员外郎瑕丘徐彦伯召庐陵王及其妃、诸子诣行在疗疾。"九月十五日,复立李显为皇太子。父亲再度崛起,让李重润看到了希望,按照制度,他是嫡长子,又是先帝钦定的皇太孙,哪天李显驾崩,他又可以坐上皇位。可惜呀,愿望总是美好的,但不是每个人都能实现。

《旧唐书·李重润传》:"大足元年,为人所构,与其妹永泰郡主、婿魏王武延基等窃议张易之兄弟何得恣入宫中,则天令杖杀,时年十九。"

《新唐书·李重润传》:"大足中,张易之兄弟得幸武后,或谮重润与其女弟永泰郡主及主婿窃议,后怒,杖杀之,年十九。"

《资治通鉴》:"太后春秋高,政事多委张易之兄弟,邵王重润与其妹永泰郡主、主婿魏王武延基窃议其事,易之诉之太后,九月,壬申,太后皆逼令自杀。"

《旧唐书·张行成传》:"中宗为皇太子,太子男邵王重润及女弟永泰郡主窃言二张专政。易之诉于则天,付太子自鞫问处置,太子并自缢杀之。"

从记载看,李重润死于非命,享年十九岁,基本上没有问题。事由也比较清晰,和妹妹、妹夫偷偷议论二张专政,被张易之知道了,他向武则天打小报告,武则天勃然大怒,三位花季男女因此死亡。但疑点也是存在的,所有的史料都说他们是在"窃议",偷偷说见不得人的事情,既然如此,二张是怎么知道的?又如何拿到证据?"为人所构"、"或谮",这个告密的人到底是谁?他如何得知李重润说过这些话?又为什么要冒着得罪所有李家人的风险揭发此事?此事必有蹊跷!

关于李重润具体的死因,史书也存在较大分歧,有的说杖杀,被棍子活活打死;有的说自杀;还有一种最惨:"付太子自鞫问处置,太子并自缢杀之,"武则天把李显叫来,臭骂一顿,看你儿子做的好事!怎么处理,好自为之吧!李显刚刚回京没几年,为了保全自己的地位,把儿子、女儿都给勒死了。如果是最后一种死法,那也太残酷了。李显与这双儿女可是患过难的,感情很深,现在要亲手杀死他们,对于任何一位父亲来说,良心都得受到巨大的谴责。那个夜晚,想必李显此生都不愿回首。

人死了,得安排后事,李重润三人死在洛阳,当时的首都也在洛阳,所以就葬在洛阳附近。神龙元年,张柬之等人发动政变,武则天被迫退位,李显重新上台。之前遭受武则天迫害的人都得到了平反,李显决定迁葬李重润等三人,陪葬父皇的乾陵,并提高丧葬待遇,号墓为陵。这样做的目的,第一是弥补心中的缺憾,身为父亲,没能保护好儿女,让他们在最好的年华黯然凋谢,实在是过意不去;其二是拨乱反正,大张旗鼓的为他们平反,告诉人们,大唐回来了,忠于李家才是最正确的选择。

李重润虽然被封为懿德太子,可他并没有在这个岗位上干过一天。他十九岁去世,按照唐朝的社会风俗,应该早就已经结婚了,他十七岁的妹妹李仙蕙,就有丈夫武延基。李重润死于非命,他的妻子应该健在,李显担心宝贝儿子在地下孤单,特意又给他说了门亲事:"仍为聘国子监丞裴粹亡女为冥婚,与之合葬。" 裴粹的女儿同样英年早逝,就让她与李重润结为冥亲,两人的棺材放在一起,同穴而眠,千古相随了。考古人员在懿德太子墓发现的女性肱骨,应该就是裴家女儿的。

"望八水而遥集,怀三川而顾叹。麦枯兮夏旱,花落兮春残。林野晦而天无色,烟云愁而景欲寒。呜呼哀哉!"《懿德太子哀册文》中,李峤总共写了七个"呜呼哀哉",道尽了李唐皇室对懿德太子的怀念与忧伤。高大的门阙,威严的陵墙,精美的壁画,丰厚的随葬品,却无法换来一个幸福的人生。老百姓有老百姓的苦恼,帝王将相也有帝王将相的苦衷,家家都有本难念的经。

END

图片来源于网络

喜欢本文/作者,文末赞赏一下表达支持吧!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com