长孙皇后轶事典故 长孙皇后在三原的传说

自古“地以人传,人以文名”,三原的很多村子自然也不例外。

长孙皇后,唐太宗李世民的皇后,被誉为“太宗贤妻,大唐贤后,朝之良佐”。

今天,晓晖和大家聊聊长孙皇后在三原的传说。

1

在今天三原县城东北约十里左右的白鹿原脚下,有个村子叫“楼底村”,通往塬上那道坡叫“楼底坡”。

在唐以前这村子并不叫楼底,而叫“三铺村”(也有一种说法叫“三辅镇”)。后来之所以改了名,是因为一段美丽而神奇的传说!

唐朝初年,这个村子有一位姑娘,心灵手巧,无人不知,但头上长满了疮疤,所以直到20岁还没有嫁出去,不说远亲近邻,就是嫂子也不把她当人看。

有一天,姑娘在村前的小河洗衣服,看到远处尘土飞扬,旌旗招展,呼啦啦奔来一队官兵。她怕头上的癞疮被人笑话,急忙提起洗衣篮儿,藏到了小桥底下。

原来,来人不是别人,正是当朝皇帝的儿子秦王李世民带人去白鹿原狩猎游春从这儿经过。马到桥头,引颈长啸,前蹄腾空,任人前拉后掀,就是死不过桥。

为什么呢?

话说,李世民的马是一匹稀世宝马,遇危险不过,遇贵人不过,遇宝贝不过。李世民急忙命卫士四下查看。武官从桥下拉出了战战兢兢的姑娘。

李世民在马上一瞧,这姑娘虽说满头癞疮,但面如满月,体态丰盈,气度不凡,心想,能惊我宝马,莫非是贵人?再思忖片刻,对姑娘说道:“三日之后,我派人来接你进京。” 说罢,顺手将马鞍扔给姑娘,作为定情信物,又悄悄派武官驻守在附近村中,暗暗保护。

姑娘回到家,将自己的经历告诉了嫂子。嫂子认为姑娘在说谎,就夺过马鞭,对着姑娘猛打。鞭子打在姑娘的头上,没想到奇迹发生了:姑娘头上的癞疮裂开,露出了浓密的秀发。

嫂子非常惊异,急忙打水来让姑娘梳洗。梳洗完毕,姑娘神采奕奕,美艳动人。嫂子这才知道姑娘日后必定大富大贵,忙把姑娘扶上绣楼。姑娘坐在楼前,头一次梳理自己的乌发。说来也怪,乌发越梳越长,从楼上一直垂到楼下。嫂子惊叫到,天呐,有多长。姑娘看不出,就喃喃地说,到楼底了。

后来,这姑娘入宫当了皇后,便是历史上大名鼎鼎的长孙文德皇后。

姑娘藏身的小桥,李世民赐名“美人桥”;姑娘家乡的三铺村,改名为“楼底村”(今天三原鲁桥镇楼底村);该村附近去往白鹿原的那道坡也被唤作了“楼底坡”;姑娘起驾的村子,更名为“起驾村”(今天三原城关镇起驾村);李世民侍卫官住过的村子,后来还立了牌坊,重新叫作“武官坊”(今天三原西阳镇武官坊)。

2

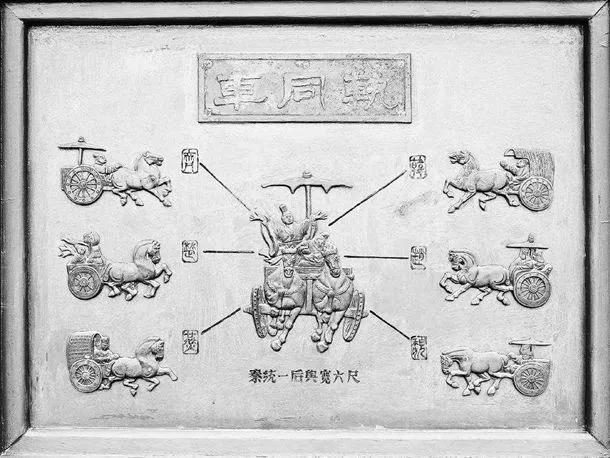

陕西关中地区在旧社会娶亲多用花轿,唯独三原花轿和别处不一样。

三原花轿造型高大,花纹装饰精致美观,既有刺绣帷幔遮罩,又有彩绘玻璃镶嵌,轿顶构造精巧,称之为“五凤楼”。轿的周围布以“八仙”塑像,轿的四角悬挂彩灯。轿内座椅为朱红油漆圈椅。

据说此花轿和封建时代皇后的銮驾一模一样。新娘子头戴凤冠,身穿蟒袍,也和皇后一样打扮。

什么,这不是犯禁了吗?

之所以敢如此,据说正是因为了这位长孙皇后娘娘。

和上文的传说一样,长孙皇后是三原楼底村人,当了皇后以后,不忘家乡的姐妹,想让家乡的姑娘出嫁时风风光光。于是奏请皇上,特颁恩旨,三原姑娘出嫁时可以“赐半幅銮驾,享一日富贵”。

于是,从唐初到民国,三原花轿便有了此种样式。

3

当然,传说毕竟是传说。

据史料记载,长孙皇后,字观音婢,隋唐时期河南洛阳人,鲜卑族(其祖先拓跋氏,北魏孝文帝改革时,赐姓长孙)。

太宗文德顺圣皇后长孙氏,河南洛阳人。其先魏拓跋氏,后为宗室长,因号长孙。(《新唐书·列传一》)

这些民间传说,显然是沾了长孙皇后的光。

不过,神话传说历史化屡见不鲜,不足为奇。

三原历史:这个县为什么叫三原,也有个白鹿原?点击下面链接阅读

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com