薛宝钗真实人生(红楼解密薛宝钗)

淑女典范薛宝钗

作者是用对比的方法来写的,虽然评论者说宝钗、黛玉两个人,一个为“姣花”,一个为“纤柳”,她们两人是各有其妙,是各有千秋,但是从作者用的词“品格端方”、“容貌丰美”来看,的确是林黛玉难以企及的。我们知道,清代封建士大夫所崇尚的是那种病态的“西施美”,是不该喜欢杨贵妃似的大度、丰满美的,作者、批者也是对林黛玉是有着偏爱的,而在这种意识形态作用之下,还能够从作者嘴中说出“人多谓黛玉所不及”这样的话来,看来薛宝钗的容貌是美丽的,是具有健康之美的。因为她是跟黛玉截然不同的或者说是对立的两种形象,一者是病态,另一者自然是健康。当然,在这里只是概写。那么,薛宝钗的容貌到底是怎样的呢?第八回贾宝玉去梨香院探望薛宝钗病情的时候,对她进行了正面的详细的描写。 薛宝钗坐在炕上作针线,头上挽着漆黑油光的纂儿,蜜合色棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫棉裙,一色半新不旧,看去不觉奢华。唇不点而红,眉不画而翠,脸若银盆,眼如水杏。

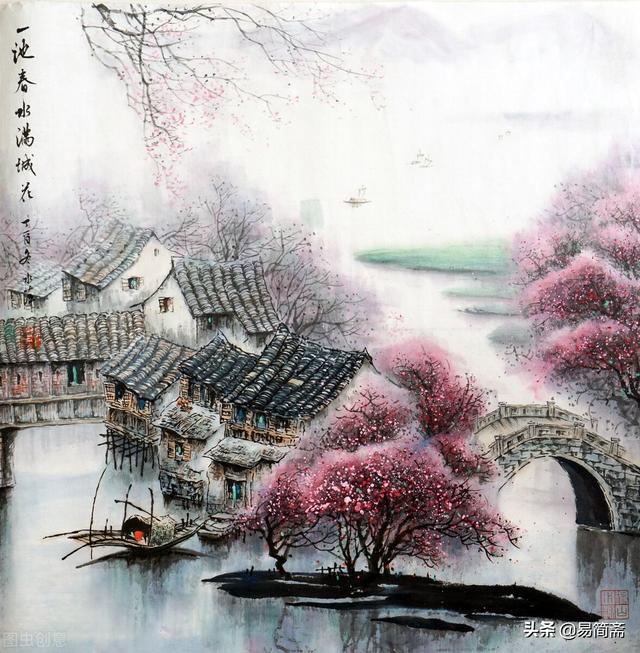

粉树卧桥穿丽水

你看,她头上挽了个小髻,穿着蜜合色的棉袄,玫瑰紫色的披肩,葱黄的棉裙。更妙的是对她的容颜的描写,“嘴唇”是不加修饰的自然地“红”,“眉毛”是不加装饰的自然地“黑”,脸是白色的脸,眼睛呢,是如水杏一般的晶莹水灵的大眼睛,都是透露着自然的美丽,真是像李白说的那样,“清水出芙蓉,天然去雕饰”。通体来看,薛宝钗打扮得体端庄,穿着朴素大方,容颜自然美丽,是世间绝无仅有的美人坯子,也自然怨不得贾宝玉“见了姐姐”,就忘了“妹妹”。 二、宝钗是藏愚守拙之人 第八回在描写了薛宝钗的外貌以后,适时的还对宝钗的性情特征进行了概括,用笔者的话说就是 罕言寡语,人谓藏愚,安分随时,自云守拙。 作者采用了互文的手法,意思是说,薛宝钗是少言少语,安于本分,随分从时的,人们都她说藏愚,她自己却说自己是“守拙”。老子说,“大智若愚,大巧若拙”,薛宝钗就是这样一位具有大智大慧之人,却同时又是个善于“守拙”之人。她是“藏巧于拙,用晦以明”之人。如果说,林黛玉是聪明的话,那薛宝钗就是智慧。林黛玉是无法跟薛宝钗相比的,聪明,是耳聪目明,反映的只是听觉灵敏、明察事理,或者天资高、智力强,如果说是一种能力的话,那么,智慧则是一种品质。而“藏愚守拙”,正是老子所说的理想人性的至高境界,是人通过修为所能达到的最高的境界,这样的境界自然不是一般的聪明人所能达到的了。这样的人,返璞归真,归真于道,一切无为而又“无不为”,应该是与生俱来的一种品质。林黛玉可谓聪明,作诗作词,冠绝一时,自然是大观园众女子之中的绝无仅有的聪明之人。但也正是这样的聪明之人,言语尖刻,锋芒毕露,遇事抢进风头,多愁善感,到最后成为人之众矢之的,自然不是智慧之人,也不是“藏愚守拙”之人。

绿树卧桥穿丽水

其实,作者在第五回的时候,已经在跟林黛玉性情的对比中,点出了这种品质。 宝钗行为豁达,随分从时,不比黛玉孤高自许,目无下尘,故比黛玉大得下人之心。便是那些小丫头子们,亦多喜与宝钗去顽。因此黛玉心中便有些悒郁不忿之意,宝钗却浑然不觉。 正是因为宝钗是藏愚守拙,故而她的行为是豁达的,大方大度的,是随分从时的,她会审时度势,也因此她就得到了更多人的喜爱,也正是因为是一种品质,一种修为,故而,她自己是浑然不觉的。而林黛玉性情孤高,目中无人,故而,她不得人心。这应该就是聪明反被聪明误,就是聪明与智慧的分别处。 三、宝钗是安分而贤达的 书中几次提到宝钗的“安分”,安分,应该是指她安于大家闺秀的本分。那么,大家闺秀的本分是什么呢?一是做女工。在第四十五回写宝钗每年秋天夜里的事情。原来,每年到了天气凉爽、夜里时间变长的时节,她都要跟母亲商议做些什么针线活来。因为,白天里要到贾母、王夫人那里去省侯问安,还要到园中的姐妹那里去走动走动,是不得空闲的。她每天夜里做女工做到三更的时候才能休息。她作女工做得是很辛苦的。 二是照顾好老人。上面提到,她每天要到贾母、王夫人处去问安,还要到母亲处去问安。晚上,还要跟母亲商议家里要做的事情。这应该是做子女的本分。正像批者所言,“商议”二字,是“将寡母训女多少温存活现在纸上”的,这样的批语,一则表明了薛夫人教女有方,二则也表明了宝钗的懂事,知道分担母亲的家务,也表明了宝钗是安于自己做女儿的本分的。

粉树卧桥绕木屋

三是不该做的事情不做。比如读书,在四十五回就写了她的一些精辟的言论—— 你当我是谁,我也是个淘气的。从小七八岁上也够个人缠的。我们家也算是个读书人家,祖父手里也爱藏书。先是人口多,姊妹弟兄都在一起,都怕看正经书。弟兄们也有爱诗的,也有爱词的,诸如这些《西厢》《琵琶》以及‘元人百种’,无所不有。他们是偷背着我们看,我们却也偷背着他们看。后来大人知道了,打的打,骂的骂,烧的烧,才丢开了。所以咱们女孩儿家不认得字的倒好。男人们读书不明理,尚且不如不读书的好,何况你我。就连作诗写字等事,原不是你我分内之事,究竟也不是男人分内之事。男人们读书明理,辅国治民,这便好了。只是如今并不听见有这样的人,读了书倒更坏了。这是书误了他,可惜他也把书遭塌了,所以竟不如耕种买卖,倒没有什么大害处。你我只该做些针造黹纺织的事才是,偏又认得了字,既认得了字,不过拣那正经的看了罢了,最怕见了些杂书,移了性情,就不可救了。 这段文字,指出了一下几个问题:一是宝钗家里是藏有很多世情小说的,是个读书人家。二是怕看正经书,也喜欢读一些写人的性情的诸如《西厢记》之类的作品。三是大人管教的严格。家族大,兄弟姊妹多,也都是非常淘气的孩子。兄弟姐妹们,也自然是喜欢填词作诗的,自然也是喜欢看如《西厢记》这样的世情小说,但是因为大人们管教的非常的严格,对子女严加管教,把书也都给烧了。没有造成影响。四是读书是为了明白道理,辅助国家,治理百姓。如果读书不能明白道理的话,就不如不读书。五是读世情小说误人子弟。读一些撰写世情的小说,是会使人改变自己的性情的,产生不好的影响,成为无可救药之人。我们说,她的这些观点都是非常正确的。

绿洲丽水绕木屋

在这段文字中,她还指出了作为女子不应做得两件事情。一是不该认识字。二是不该作诗填词。她的这种思想虽然传统守旧,但是站在“读书不能悟理”、“读书坏了性情”的角度来讲,还是有些道理的。其实,贾宝玉、林黛玉又何尝不是因为读了一些世情小说而沉入了“性情”的泥潭之中呢,这实际上指出了“世情小说”的危害。 至于说到“贤达”,表现之一就是,贾母因为喜欢薛宝钗的稳重和平,竟然想为薛宝钗亲自操办生日。二是在三十四回,当花袭人被贾宝玉无意里踹了一脚之后,宝钗主动地拿着一粒药丸给袭人送来,让袭人敷上。更加重要的是,在对待林黛玉的态度上,就得到了体现。 众所周知,自从薛宝钗来到贾府以后,林黛玉就把薛宝钗当作情敌一般的看待了。尤其是“金玉良缘”的说法传播开来以后,林黛玉对待薛宝钗就更是变本加利地防范、挖苦甚至于打击了。可是薛宝钗并不是个小肚鸡肠的人,她每一次都是寻找合适的理由借故离开是非之地,避免了她与林黛玉之间的正面冲突,也保存了贾宝玉的脸面。每当林黛玉有什么大的不是的时候,她总还是动之以理,晓之以情。每当林黛玉每次病症来临的时候,她总是真心地去探望林黛玉的病情。她用真心对林黛玉进行劝导,最后,连林黛玉这样的情敌也被感动了,林黛玉竟然也真诚地向薛宝钗袒露了自己的过错——

沙洲丽水卧惨雪

你素日待人,固然是极好的,然我最是个多心的人,只当你心里藏奸。从前日你说看杂书不好,又劝我那些好话,竟大感激你。往日竟是我错了,实在误到如今。细细算来,我母亲去世的早,又无姊妹兄弟,我长了今年十五岁,竟没一个人象你前日的话教导我。怨不得云丫头说你好,我往日见他赞你,我还不受用,昨儿我亲自经过,才知道了。比如若是你说了那个,我再不轻放过你的;你竟不介意,反劝我那些话,可知我竟自误了。 “素日待人极好”,从与自己朝夕作对的情敌的嘴里说出,应该不是阿谀奉承之词,真不是一件容易的事情。这是她真诚待人的结果,自然也是她善良地对待每一个人的结果。王熙凤待她好,探春待她好,史湘云也待她好,王夫人待她好,上下仆人丫环称赞她,这自是薛宝钗贤达的结果。也自是她藏愚守拙的体现。 四、薛宝钗是睿智而知理的 薛宝钗是通晓情理的,这些具体表现在: 一是明人伦。上面已经提到,她孝敬老人,尊重老人。

红树卧桥绕木屋

二是知进退。在二十七回写本来要找林黛玉,就逶迤地往潇湘馆走来。当她忽然看见贾宝玉进去的时候,她就想到,贾宝玉和林黛玉是从小儿一块长大的,他兄妹间多有不避嫌疑的地方,是嘲笑、喜怒无常。他也深知,林黛玉素来是爱猜忌,好弄小性儿的。她想如果她此刻自己也跟了进去,一则宝玉不便,二则黛玉嫌疑。于是她就转身回来了。其实,前文说过,每当贾宝玉、薛宝钗单独相处的时候,不管是林黛玉来,还是史湘云来,宝钗都是主动地走开的,她是知道自己的该进该退的。关于薛宝钗的这样的品质,批者曾站在书中通体安排的艺术角度做过这样的评论。在二十回“史大姑娘来了”之后,批到:

凡宝玉、宝钗正闲相遇时,非黛玉来,即湘云来,是恐曳漏文章之精华也。若不如此,则宝玉久坐忘情,必被宝卿见弃,杜绝后文成其夫妇时无可谈旧之情,有何趣味哉?

这自然是薛宝钗知全身而退的表现。

三是明诗理。在三十七回里,众才女成立诗社,商量决定以白海棠作为吟诵对象的时候,薛宝钗说到,“不过是白海棠,又何必定要见了才作。古人的诗赋,也不过都是寄兴写情耳。若都是等见了作,如今也没这些诗了。”在她看来,吟诗作赋,没有必要一定亲自看见才把它们作为吟诗作赋的对象,诗赋的本质只不过是为了“寄托兴致、抒写情感”,这是她对诗赋本质的认识。我们说,站在文学的角度来讲,这是很有见地的。

绿树木屋绕丽水

在四十二回众人把画大观园的任务交给惜春以后,关于如何画,薛宝钗提出了自己的认识——

“如今画这园子,非离了肚子里头有几幅丘壑的才能画成。这园子却是象画儿一般,山石树木,楼阁房屋,远近疏密,也不多,也不少,恰恰的是这样。你就照样儿往纸上一画,是必不能讨好的。这要看纸的地步远近,该多该少,分主分宾,该添的要添,该减的要减,该藏的要藏,该露的要露。这一起了稿子,再端详斟酌,方成一幅图样。第二件,这些楼台房舍,是必要用界划的。一点不留神,栏杆也歪了,柱子也塌了,门窗也倒竖过来,阶矶也离了缝,甚至于桌子挤到墙里去,花盆放在帘子上来,岂不倒成了一张笑‘话’了。第三,要插人物,也要有疏密,有高低。衣折裙带,手指足步,最是要紧;一笔不细,不是肿了手就是跏了腿,染脸撕发倒是小事。依我看来竟难的很。……” 这段话的总体思想是在画画前,要有总体安排,要胸有成竹,要有整体构思。然后具体地讲了三点意见,一是布局得当。具体来讲,就是根据纸张的大小,要解决好多少(对题材的删减)、主宾(主要材料与次要材料的确定)、添减(艺术上的加工)、藏露(涉及到主题的问题),这些自然是在画画前应该解决的问题。二是要用“界划”。三是要插入人物。这些站在艺术上来说,是很有见地的。 四是知情理。上面已经提到过的薛宝钗对“读书”的看法,就是例证。在七十七回,为了给王熙凤看病,她主动从自己家里拿来了上好的人参。在王夫人跟前,宝钗表明了自己的物理观,她说,“这东西虽然值钱,究竟不过是药,原该济众散人才是。咱们比不得那没见世面的人家,得了这个,就珍藏密敛的。”这表明,在亲情面前,宝钗是知道物尽其用的道理。

墨山墨树加墨水

至于说到宝钗的“睿智”。二十七回就可以得到例证。红玉暗恋上了贾芸,红玉与坠儿在谈论这件事情。宝钗外面正好听见她两人的谈话,就大吃一惊,想到——

怪道从古至今那些奸淫狗盗的人,心机都不错。这一开了,见我在这里,他们岂不臊了。况才说话的语音,大似宝玉房里的红儿的言语。他素昔眼空心大,是个头等刁钻古怪东西。今儿我听了他的短儿,一时人急造反,狗急跳墙,不但生事,而且我还没趣。如今便赶着躲了,料也躲不及,少不得要使个‘金蝉脱壳’的法子。看来,她是深知奸淫狗盗之人的心计的,她也深知红玉的性格的,她也知道人急了会造反、狗急跳墙的,于是,她就聪明地使用了个“金蝉脱壳”的方法,摆脱了这场是非之争。

总的来讲,薛宝钗是作者赞扬的唯一的一个人物,是集诸多美好品质于一身的一个人物。批者在第三十七回也提出了这个问题,批语是“薛家女子何贞侠,总因富贵不须夸。发言行事何其嘉,居心用意不狂奢。世人若可平心度,便解云钗两不暇。”(蒙回末总批)

意思是说,宝钗是非常坚守贞操和侠义的,她的说话、行事是非常值得人们赞扬的,她虽然生长在富贵之家,但是,她是不娇狂,也是不奢嗜的。如果世人能够用平常之人的心态去对待、揣度的话,就可以知晓湘云、宝钗两人是没有瑕渍的。这应该是对薛宝钗的最大的肯定和赞扬。

老树新枝卧渔船

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com