igbt技术的汽车(汽车电子行业深度报告)

(报告出品方/作者:五矿证券,王少南)

1、汽车电动化浪潮势不可挡,汽车电子充分受益1.1 双碳驱使汽车行业加速变革

自 2010 年以来,全球各主要国家/地区电动车 CO2 排放量及规划整体呈现逐步降低的趋势, 根据 ICCT数据,美国 2020 年 CO2 排放量为 125g/km,计划 2026 年降至 108g/km,2050 年碳中和;日本则在 2013 年就已经达到 2020 年法定目标值 122g/km,计划 2026 年降至 73.5g/km,2050年碳中和;中国 2020 年 CO2排放量为117g/km,计划 2025 年降至93.4g/km, 2060 年碳中和;欧盟 2021 年 CO2 排放量目标为 95g/km,计划到 2025 年降到 81g/km, 2030 年降到 59g/km,相比 2021 年排放量降低 37.5%,2050 年碳中和。CO2排放量的减少 将驱使欧盟的纯电动车和插电混动车渗透率不断提升,预计到 2030 年渗透率将达到 4 0%。 逐步降低 CO2排放量已成为全球共识。

以传统能源石油为燃料的汽车工业虽然经历 100 余年的发展,已十分成熟,但在资源与环境 双重压力下,在政策和技术进步的驱动下,新能源汽车已成为未来汽车工业发展的方向,传 统动力系统将会逐渐被驱动电机、动力电池与控制器所取代。汽车电动化已是大势所趋,发 展电动汽车不仅能够减少碳排放和大气污染,也是发展可再生能源的最佳搭配。根据 ICCT 关于 CO2的排放数据,与 ICE 的 120 g/km 排放量相比,随着电动化程度提升,CO2 排放量 逐步降低,其中 48V 轻混(MHEV)下降 15%,为 102g/km;全混(FHEV)下降 30% ,为 84g/km;插混(PHEV)下降 77%,为 28g/km;而纯电动(BEV)与燃料电池(FCEV )均 下降 100%,实现了 CO2零排放。

在“双碳”指引下,全球主要国家都提出了禁售传统燃油车时间表:挪威计划到 2025 年不 再销售燃油车,日本计划到 2030 年地面不再有燃油车,英国计划到 2030 年不再销售燃油 车,中国计划到 2035 年实现公共交通车辆全部电动化,欧盟计划到 2035 年所有新车 0 排 放。

此外,各大车企也都提出了自己的目标:梅塞德斯计划到 2025 年所有 S 级车辆全部纯电动 化,沃尔沃计划到 2030 年所有新车纯电动化,宝马计划到 2030 年 50%新车纯电动化,到 2039 年所有新车纯电动化,奥迪计划到 2033 年所有新车纯电动化,通用计划到 2035 年所 有新车纯电动化,大众计划到 2035 年在欧洲不再销售燃油车,本田计划到 2040 年所有新车 纯电动化。

根据中国国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,发展新能源汽车是中 国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。随着 汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合,电动化、网联化、智能化成为汽车 产业的发展潮流和趋势,未来中国将坚持电动化、网联化、智能化发展方向,深入实施发展 新能源汽车国家战略,同时计划到 2025 年,中国纯电动乘用车新车平均电耗降至 12kWh/百 公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右,高度自动驾驶汽车实现限 定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。

在汽车产业电动化、网联化、智能化变革过程中,整个产业将面临重构,催生出能源革命、 互联革命以及智能革命。能源革命是指传统燃油动力汽车向新能源汽车的转变,核心是“三电” (电池、电机、电控)技术,此时将出现围绕“三电”的全新产业链、配套设施以及运营服 务体系;互联革命以及智能革命则相辅相成,将从自动驾驶、车联网等方面增强驾驶功能、 提升驾驶体验,推动汽车产业形成全新的产业生态系统。

借鉴手机行业发展历史,在从功能机向智能机升级过程中,实现了从通话-上网浏览图片-上 网观看视频的体验和功能升级,究其本质,是硬件升级-软件升级-硬件再升级-软件再升级的 良性循环。我们认为,未来汽车发展方向很可能会类似于手机行业的发展过程,随着技术进 步,汽车将从传统的代步工具,逐步进化成具备交通、办公、通信、娱乐等多功能为一体的 新一代智能移动空间和应用升级终端,在减少碳排放的同时,具备智能座舱、自动驾驶、车 联网等新功能,这一阶段用户感知最深的是汽车硬件功能的提升。当硬件升级至一定程度, 创新便会变缓,此时软件与数据的作用和价值将变得更为重要,售卖硬件产品仅为一次性收 入,当市场饱和之后便会进入存量竞争,企业增长乏力,同时同质化产品还会造成价格战, 降低毛利率,最终消减利润。未来软件及数据服务带来的将是可持续性利润,有望 10 倍于 传统硬件的净利润,如果丢掉未来软件和数据服务,车企将彻底变为代工厂,只能依靠制造 销售整车硬件获取低利润,不利于企业永续经营。因此,我们认为,现阶段车企需要更多关 注硬件功能的升级,完成汽车行业电动化、智能化、网联化的升级和改造,之后需要更多关 注软件及数据服务的运营,保证企业能够真正可持续发展。

从软件代码行数角度,汽车是所有科技类终端中最复杂的,根据 KLA 数据,平均一款 iPhone APP 为 4 万行,航天飞机为 40 万行,哈勃太空望远镜为 200 万行,好奇号火星探测车为 500 万行,波音 787 为 1400 万行,大型强子对撞机为 5000 万行,汽车为 1 亿行。

1.2 汽车电子前景可期

在汽车电动化、智能化、网联化驱动下,汽车电子行业将迎来成长机遇期。汽车电子是安装 在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称,主要包括车身电子控制系统和车载电子装置。 车身电子控制系统通过将芯片和机械系统结合,对汽车各子系统进行控制,从而保证完成基 本行驶功能,具体又分为动力控制系统、底盘控制系统、车身控制系统等。车载电子装置主 要用于提升汽车舒适性和便利性,具体可分为信息系统、导航系统和娱乐系统等。

汽车电子涉及细分领域众多,整个供应链体系中,上游为零部件及元器件,包括有传感器、 处理器、软件算法、通信模块、三电、显示屏等;中游为系统集成,包括 ADAS、车辆控制 系统、车联网系统、安全舒适系统等;下游为整车厂,包括乘用车、商用车、专用车和软件 服务等。

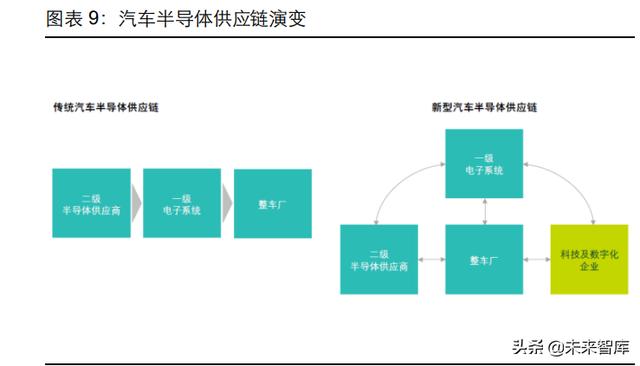

此外,汽车半导体供应链也有所变化。传统汽车体系中,半导体厂商仅为二级供应商,通过 给一级电子系统厂商供货,间接给整车厂提供半导体产品;而在新型汽车供应链中,这种供 应链体系已经被打破,整车厂不再单纯接受一级供应商供货,同时与二级半导体厂商和科技 及数字化企业直接联系,在这个新系统中,一级电子系统厂商、二级半导体厂商、科技及数 字化企业共同围绕整车厂这一核心,发挥各自优势,同时吸收借鉴其他厂商的优势和长处, 不断优化迭代产品和服务,共同推动汽车行业迈向电动化、智能化、网联化。

根据 Gartner 数据,2020-2025 年,汽车半导体市场规模将保持稳健增长。按应用领域划分, ADAS 增速最高,为 31.9%,2025 年将达到 250 亿美元;电动/混合动力汽车增速次之,为 23.1%,2025 年将达到 108 亿美元。按半导体类型划分,通用芯片增速最高,为 18%;集 成基带增速 14.1%,排名第二。

由于应用场景及目的不同,汽车与手机对芯片的性能要求也有所不同,汽车由于有载人功能, 且会经历不同的环境变化,因此对安全性、不同温度场景下的可靠性要求更高,汽车芯片要 求零故障率、工作温度-40-155°C,工作寿命 10-15 年;而在功耗和运算速度上要求不高,除 了逻辑芯片 16nm 以外,其他的 NVM、CIS、BCD、IGBT 等芯片往往仅需要 28nm 及以上 成熟工艺就能满足运算需求。

在从燃油车向电动车升级过程中,整车成本将有所增加,根据车百智库数据,对于紧凑级燃 油车,整车成本 2.25 万美元,去掉内燃机,并增加电池组、功率半导体与电机以及间接成本 差异等,纯电动车整车成本将达到 3.4-3.5 万美元,增幅达到 51.1%以上。而整车电子成本 方面,根据 Roland Berger 数据,在不考虑电池和电机情况下,豪华品牌 L1 级别 A DAS 汽 油车整车电子 BOM 为 3145 美元,豪华品牌 L3 级别自动驾驶纯电动整车电子 BOM 为 7030 美元,增幅达到 123.5%,因此,汽车电子在汽车电动化、智能化、网联化过程中,将迎来价 值量翻倍增长。

从汽车行业各硬件组成及软件市场规模角度,根据 McKinsey 数据,2020-2030 年,功率电 子增速最快,将从 200 亿美元增长至 810 亿美元,CAGR 为 15%;传感器将从 300 亿美元 增长至 630 亿美元,CAGR 为 7.7%;ECU/DCU 将从 920 亿美元增长至 1560 亿美元,CA GR 为 5.4%;软件将从 200 亿美元增长至 500 亿美元,CAGR 为 9.6%。

根据功能不同,可以形象化的把不同类型的汽车芯片做一区分,包括记忆、神经网络、大脑、 目光、触角、耳朵、眼睛以及心脏,各类芯片各司其职,在汽车行驶中将分别起到关键性作 用,加速汽车行业电动化、智能化、网联化升级。根据 Gartner 数据,2020-2025 年,全球 半导体各类别增速中,汽车半导体排名第一,为 14.3%。(报告来源:未来智库)

2.1 电动车渗透率有望持续提升,“三电”带来半导体增量新需求

汽车是将多种技术综合应用于一身的高度综合体,对于传统燃油车而言,三大件最为重要, 包括发动机、底盘和变速箱,在电动化驱动下,电动车则倚重其三电系统的正常运转,包括 电池、电驱和电控。

电池:一般电动汽车分为高压平台和低压平台,其中高压平台为动力电池,电池相当于汽油 油箱,为电动车提供动力来源。电池的核心是电芯,主要由正极、负极、电解液、隔膜等组 成,要求高能量密度、长寿命、可靠安全,正极材料主要有磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三 元、高镍三元,综合考虑安全稳定性、能量密度、循环寿命和价格等因素,目前电动车市场 以磷酸铁锂和三元锂电池为主。

电驱:电驱是将动力电池的能量转化成车轮的动能的装置,包括电机、传动机构和变换器。

1)电机:电机是把电能转换为机械能的装置,相当于燃油车的发动机,主要由定子和转子两 部分组成,分为直流电机和交流电机两种大的类型,直流电机由于效率低、质量大、体积大、 可靠性差、无法实现制动能量回收等,目前电动车基本不再使用,主要采用交流电机,其中 三相感应异步电机和永磁同步电机最常用。

2)传动机构:传动机构是将电机输出的扭矩和转速传递到汽车主轴上,从而驱动汽车行驶的 机构,主要包含减速器和差速器。差速器主要作用是使汽车转弯时两侧车轮转速不同,减速 器是动力传递机构,相当于燃油车的变速箱,由于电机调速性能足够宽,因而减速器一般都 是固定传动比的单级减速器,即只有一个档位的变速箱。

3)变换器:变换器是使电气系统的一个或多个特性(电压、电流、频率、波形、相数)发生 变化的装置,主要包括逆变器和 DC/DC 转换器。逆变器主要是将直流电转变为交流电,从 而驱动交流电机工作,进而驱动汽车行驶,所以说,逆变器直接关系到驱动电机能否可靠和 高效的运行。DC/DC 转换器主要用于直流高低压转换,比如将动力电池高压(400V )转换 为低压(12V-48V),给多媒体系统、空调、车灯、娱乐设施等供电。

电控:电控系统是电动汽车的总控制台,如同“电动汽车的大脑”。是一套机电一体化装置, 有电子处理单元(也就是电脑),也有复杂的机械执行模块。电控决定了电动车的能耗、动力 性、操控性、舒适性等主要性能指标。电控系统主要包括整车控制器(Vehicle Control Unit, VCU),电机控制器(Motor Control Unit,MCU)和电池管理系统(Battery Management System,BMS),之间通过 CAN 网络通信。整车控制器是电动车各个电控子系统的调控中 枢,它是与驾驶员互动的主要接口,接收来自驾驶员的各项操作指令,诊断和分析整车及部 件状态,控制子系统控制器的动作,最终实现整车安全、高效行驶。电机控制器用于控制电 机输出指定的扭矩和转速,驱动车辆行驶。电池管理系统是动力电池系统的“大脑”,主要对 电池系统的电压、电流、温度等数据进行采集并监测,实现电池状态监测和分析,电池安全 保护,能量控制管理和信息管理功能。

电动车相比燃油车,能量转换效率明显提升。根据美国能源部数据,在综合考虑城市/ 高速公 路行驶环境下,燃油车的能量转换效率仅有 16%-25%,纯电动车的能量转换效率为 8 6%- 90%,因此纯电动车的能量转换效率是燃油车的 3.4-5.6 倍。对于燃油车,发动机由于发热、 燃烧、摩擦等,造成的损失最大,占比达到 68-72%;对于电动车,损耗最大的是电驱系统, 占比 20%,其次是电池充电,占比 10%,但是电动汽车由于配备了动能回收系统,可以贡献 约 17%的能源补偿,因此最终能量转换效率可达近 9 成。

电动车能量回收仅限于采用交流电机的电动车。当驾驶员松开加速踏板后,电机进入到静止 工作状态,车辆惯性前进的动力开始反向拖拽电机,此时电机变成发电机,定子与转子旋转 产生交流电。对于采用交流电机的电动车,由于有逆变器,产生的交流电可以经过逆变器等 转变成直流电,最终回充给动力电池;早期电动车多采用直流电机,由于没有逆变器,产生 的交流电无法回充给电池,因此没有能量回收系统。

1L 汽油所蕴含的能量相当于 8.9kWh 电能(国际通用换算标准),以燃油车油箱 50L 计算, 相当于电能 445kWh,目前市场上纯电动车电池能量大约在 20-100kWh 之间,对比之下,燃 油车的能量是纯电动车的 4.5-22.3 倍。但是电动车凭借较高的能量转换效率,仍然能够实现 和燃油车相近的续航里程(大约 500km),未来,如果开发新材料、新体系取得突破,将有 望进一步提升动力电池能量密度,进而提升续航里程。

对比燃油车与电动车成本,根据高工机器人数据,在燃油车成本构成中,发动机、车身与汽 车电子占比最高,均为 15%,底盘、传动系统分别占比 10%;而在电动车中,“三电”系统 占比高达 50%,其中电池占比最高,为 38%,电机占比 6.5%,电控占比 5.5%。

动力电池在电动车成本中占比达到 38%,是占比最大的组件,因此电动车成本下降很大程度 上取决于电池成本的下降,换言之,电动车的渗透率提升速度很大程度上取决于电池成本下 降的速度。在电动车早期发展阶段,由于电池成本较高,往往需要政府补贴来推动电动车走 向市场,随着电池技术不断进步,电池成本不断下降,驱动电动车成本下降,逐步摆脱了对 补贴的依赖,促进了电动车渗透率逐步提升。

根据 ICCT 预测,动力电池成本未来将呈现持续下降趋势,其中美国市场动力电池系统成本 从 2020 年的 152 美元/kWh 下降至 2030 年的 74 美元/kWh,年均下降率为 6.9%;中国市 场动力电池系统成本从 2020 年的 123 美元/kWh 下降至 2030 年的 58 美元/kWh,年均下降 率为 7.2%,2035 年将降至 51 美元/kWh。整体来看,中国动力电池系统成本低于美国 20%, 主要源于中国动力电池生产规模更大,上游材料成本更低。

随着动力电池成本降低及政府补贴,电动车在 2010-2021 年实现了销量稳步增长,根据 IEA 数据,2021 年全球 BEV 和 PHEV 销量合计 684 万辆,预计 2022 年将达到 973 万辆,2025 年将达到 1550 万辆,2030 年将达到 4813 万辆。

随着电动车放量,渗透率亦将持续提升。根据 BCG 数据,预计全球电动车(纯电 插电 混 合动力 轻混)2022 年渗透率将达到 25%,2025 年将达到 46%,2030 年将达到 76%。各 主要国家地区方面,预计美国 2025 年电动车(纯电 插电 混合动力 轻混)渗透率将达到 46%,2030 年将达到 79%;中国 2025 年电动车(纯电 插电 混合动力 轻混)渗透率将达 到 62%,2030 年将达到 96%;欧洲 2025 年电动车(纯电 插电 混合动力 轻混)渗透率将 达到 65%,2030 年将达到 88%。销量方面,根据 IEA 数据,2025 年预计美国/中国/ 欧洲电 动车销量将分别为 230/830/570 万辆,合计占全球比例为 81.5%;2030 年预计美国/中国/欧 洲电动车销量将分别为 810/1200/1330 万辆,合计占全球比例为 71.4%。美国、中国和欧洲 将是全球电动车最重要的市场。

伴随着汽车电动化过程,汽车半导体将充分受益。相比于传统燃油车,新增的半导体应用包 括逆变器、车载充电机(OBC)、DC/DC 转换器、电池管理系统、加热器以及辅助逆变器。 逆变器主要作用是将直流电变成交流电,在电动车中是将电池的直流电转换成交流电驱动电 机工作,驱动汽车行驶。车载充电机(OBC)主要作用是将交流充电桩的交流电转换成直流 电,再将直流电供给动力电池充电。此外,逆变器和车载充电机(OBC)还能在电动车制动 时实现能量回收,给动力电池充电。DC/DC 转换器则是将动力电池 400-500V 的高压转换成 12-48V 的低压,从而给多媒体系统、空调、车灯、娱乐设施等供电。电池管理系统主要对电 池系统的电压、电流、温度等数据进行采集并监测,实现电池状态监测和分析、电池安全保 护、能量控制管理和信息管理功能。加热器是暖通空调系统的一部分,通过与电池相连接给 电动车内提供暖气。辅助逆变器则包括暖通空调系统中的电子压缩机、抽水泵等。

根据 Gartner 和 Statista 数据,2012 年以来,全球汽车半导体规模整体呈上升趋势,2020 年 受疫情影响仅有 390 亿美元,受益新能源车渗透率提升,预计到 2023 年,全球汽车半导体 市场规模将达到 555 亿美元。

2020 年汽车半导体主要厂商中,仍然以欧洲、美国、日本厂商为主。根据 Strategy Analytics 数据,英飞凌、恩智浦、瑞萨、德州仪器、意法半导体分列前 5 名,市占率分别为 13.2%、 10.9%、8.5%、8.3%、7.5%。

分产品来看,传感器方面,博世、英飞凌、安森美、迈来芯、恩智浦分列前 5 名,市占率分 别为 22.2%、15.5%、10.0%、8.6%、7.3%。微控制器(MCU)方面,瑞萨、恩智浦、英飞 凌、德州仪器、微芯科技分列前 5 名,市占率分别为 26.7%、26.3%、16.9%、9.8%、6.9%。 功率半导体方面,英飞凌、意法半导体、德州仪器、安森美、罗姆分列前 5 名,市占率分别 为 30.2%、16.3%、10.3%、7.1%、5.9%。

2.2 功率半导体最为受益,增幅高达 4 倍以上

在各类汽车半导体产品中,功率半导体受益最大。根据 Strategy Analytics 数据,在传统燃油 车中,MCU 价值占比最高,达到 23%;其次为功率半导体,达到 21%;传感器排名第三, 占比为 13%。而在纯电动车型中,功率半导体使用量大幅提升,占比最高,达到 55%,其次 为 MCU,达到 11%;传感器占比为 7%。

根据 Infineon 和 Strategy Analytics 数据,传统燃油车半导体价值量为 417 美元/辆,其中 MCU 价值量为 96 美元/辆,功率半导体价值量为 88 美元/辆,传感器价值量为 54 美元/ 辆。 48V 轻混半导体价值量为 572 美元。纯电动车半导体价值量为 834 美元/辆,其中 M CU 价值 量为 92 美元/辆,功率半导体价值量为 459 美元/辆,传感器价值量为 58 美元/辆。因此,在 从燃油车向纯电动车升级过程中,半导体价值量提升幅度明显,整车半导体价值量增长 100% , 功率半导体价值量提升幅度最大,增幅高达 421.6%。

不仅是芯片价值量有所提升,数量亦有增加。根据 Deloitte 数据,2012/2017/2022 年,中国 传统燃油车芯片平均数量分别为 438/580/934 颗, 新能源 车芯 片平均 数 量 分 别 为 567/813/1459 颗,因此,随着汽车功能丰富,汽车芯片数量整体呈上升趋势,而电动车与燃 油车相比,芯片用量更多,2022 年达到 1459 颗,并且在部分高端车型中,芯片用量达到 2000 颗左右。

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要是通过利用半导体的单向导电性 实现电源开关和电力转换的功能,具体用途包括变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开 关等。功率半导体分为功率 IC 和功率分立器件两大类,功率分立器件主要包括二极管、晶闸 管、晶体管等产品,功率 IC 主要有 AC/DC、DC/DC、电源管理 IC、驱动 IC 等。

在功率器件中,晶体管份额最大,常见的晶体管主要有 BJT、MOSFET 和 IGBT,MOSFE T 是金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管, 更适用于高频场景;IGBT是绝缘栅双极晶体管,是同时具备 MOSFET 的栅电极电压控制特 性和 BJT的低导通电阻特性的全控型功率半导体器件,更适用于高压场景。

受益于下游需求拉动,全球功率半导体市场规模稳步增长。根据 Omdia 数据,2020 年全球 功率半导体市场规模 422 亿美元,预计 2024 年将达到 538 亿美元。全球功率半导体市场基 本被欧洲、美国、日本厂商主导,根据 Omdia 数据,2020 年全球功率分立器件和模组市场 规模 209 亿美元,其中英飞凌占比 19.7%,排名第 1;安森美占比 8.3%,排名第 2;意法半 导体占比 5.5%,排名第 3;Top 10 厂商合计占比 58.7%,市场集中度较高。

根据智研咨询数据,2019 年全球功率半导体产品结构中,功率 IC 占比 54.3%,功率器件中, 以 MOSFET 和 IGBT 为主,MOSFET 占比 16.4%,IGBT 占比 12.4%。下游应用分类中, 汽车占比 35.4%,排名第 1;工业占比 26.8%,排名第 2;消费电子占比 13.2%,排名第 3。

根据 Omdia 数据,2020 年全球功率 IC 市场规模 243 亿美元,其中德州仪器占比 15.8%, 排名第 1;英飞凌占比 8.2%,排名第 2;亚德诺半导体占比 7.2%,排名第 3;Top 10 厂商 合计占比 63.2%。2020 年全球功率 MOSFET 分立器件市场规模 81 亿美元,其中英飞凌占 比 24.4%,排名第 1;安森美占比 12.4%,排名第 2;意法半导体占比 8.8%,排名第 3;Top 10 厂商合计占比 77.9%。

中国功率半导体市场规模也保持持续增长,根据 Omdia 数据,2020 年中国功率半导体市场 规模 153 亿美元,占全球市场 36.3%,预计 2024 年将达到 197 亿美元。从产品结构来看, 电源管理 IC 占比 61%,MOSFET 占比 20%,IGBT 占比 14%。

根据电子工程世界数据,2019 年中国功率半导体下游应用中,汽车占比 27%,消费电子占 比 23%,工业电源占比 19%,电力占比 15%,通信等其他占比 16%。中国 IGBT 市场主要 被国外厂商主导,根据 Omdia 数据,英飞凌占比 16%,排名第 1;三菱占比 13%,排名第 2;富士电机占比 10%,排名第 3,前 6 名合计占比 53%。

2.2.1 逆变器是核心部件,IGBT 深度受益

功率半导体在电动车中的应用丰富,产品类型包括 IGBT、MOSFET、二极管等,主要应用 包括逆变器、车载充电机(OBC)、DC/DC 转换器、电池管理系统(BMS)、辅助动力系统、 模拟电路等。IGBT主要应用在逆变器、车载充电机(OBC)、DC/DC 转换器等,此外还广泛 应用在 PTC 加热器、水泵、油泵、空调压缩机等辅逆变器中,完成小功率 DC-AC 转换, MOSFET 主要应用在车载充电机(OBC)、DC/DC 转换器、电池管理系统(BMS)等,二极 管主要应用在逆变器等。整体而言,功率半导体在逆变器中用量最大,占比 75%;其他零部 件如车载充电机(OBC)、DC/DC 转换器、电池管理系统(BMS)、辅助动力系统、模拟电路 等合计占比 25%。

在电动车功率半导体中,IGBT价值量最大,其中电驱部分用量最大,按车型分,对于商用车 而言,物流车 1000 元/辆,大巴车 3000-3600 元/辆,对于乘用车而言,A00 级 900 元/ 辆, A 级及以上 1000-2000 元/辆,高端车型则达到 3000-3900 元/辆。车载充电机(OBC)300 元/辆,车载空调 100 元/辆,电子助力转向 200 元/辆。考虑到 A 级及以上电动乘用车销量最 大,我们预计 1 辆电动乘用车上 IGBT 价值量大约为 2200 元/辆(340 美元/辆)。

按照电压等级划分,IGBT一般为三类,低压(600V 以下)IGBT主要用于消费电子等领域, 中压(600V-1200V)IGBT 主要用于新能源汽车、工业控制、家用电器等领域,高压(1700V6500V)主要用于轨道交通、新能源发电和智能电网等领域。

对于电动车,逆变器作用十分重要,通过将直流电转变为交流电,从而驱动交流电机工作, 进而驱动汽车行驶,因此,逆变器直接关系到驱动电机能否可靠和高效的运行。IGB T 作为逆 变器的核心器件,将深度受益汽车电动化发展浪潮。

根据 Yole 数据,全球 IGBT市场规模,2020 年 54 亿美元,2026 将增长到 84 亿美元,CA GR 为 7.5%。各下游应用中,全球市场前三大下游应用中,工控占比 31.5%,家电占比 24%, 新能源车占比 9.4%;中国市场前三大下游应用中,新能源车占比 31%,家电占比 27%,工 控占比 20%。

根据 Omdia 数据,2020 年全球 IGBT 分立器件市场规模为 15.9 亿美元,全球各厂商排名 中,英飞凌占比 29.3%,排名第 1;富士电机占比 15.6%,排名第 2;三菱占比 9.3% ,排名 第 3;中国厂商士兰微占比 2.6%,排名第 10。2020 年全球 IGBT 模组市场规模为 36. 3 亿美 元,英飞凌占比 36.5%,排名第 1;富士电机占比 11.4%,排名第 2;三菱占比 9.7% ,排名 第 3;中国厂商斯达半导占比 2.8%,排名第 6,是唯一进入前 10 的中国厂商。

IGBT芯片发展,历经了 6 代产品升级,从第 1 代平面穿通型(PT)到第 7 代沟槽型电场— 截止型(FS-Trench),芯片面积、工艺线宽、通态饱和压降、关断时间、功率损耗等各项指 标经历了不断的优化,断态电压也从 600V 提高到 6500V 以上。

2.2.2 动力电池向 800V 升级,SiC 有望大放异彩

在保证安全的前提下,续航里程和充电时间便成为了电动车能否快速普及的重要因素,目前 电动车续航里程已经能够达到燃油车水平,但是充电时间较慢仍然是一大痛点,因此大功率 快充将逐步普及,而对于电动车来说,就需要更高电压来匹配大功率快充,因此,电动车电 压平台将从 400V 向 800V 及以上升级。

当充电桩功率达到 200kW 以上时,在现有 E/E 架构下,400V 平台已经较难实现,但升级到 800V 高压平台之后,快充电流大幅减小,同时也将更有希望实现 350KW 以上的快充。此外, 在同等充电功率下,800V 架构下的高压线束直径更小,相应成本更低,电池的散热更少,热 管理的难度相对也低一些,整体电池成本更优。800V 电压平台能有效解决充电焦虑,因此 2021 年比亚迪、吉利、长城、小鹏、零跑等相继发布了 800V 高压平台量产规划,蔚来、理 想等车企也在积极筹备相关技术,预计各大车企基于 800V 高压技术方案的新车将在 2022 年之后陆续上市。

做为 800V 平台配套使用的充电桩,当电压达到 800V 时,普通充电桩充电速度已经无法满 足用户需求,可以说如果没有超级充电桩搭配使用,车载 800V 高压平台无法真正发挥功效, 因此 800V 高压平台 超级充电桩技术将成为一种发展趋势。随着 800V 高压平台陆续进入量 产,超级充电桩的部署也在有序推进,目前主要有 2 种方式,一种是车企与运营商合作部署, 另一种是车企自建充电网络。从车企布局来看,特斯拉 V3 超级充电桩,功率达到 250kW, 当启用在途电池预热功能时,比 120kW 充电桩充电时间缩短 50%以上,已经在全球部署超 过 25000 个;广汽埃安于 2021 年 8 月发布 480kW 超级充电桩,计划到 2025 年在全国建设 2000 座超充站。

根据英飞凌数据,对于直流充电桩,20kW 充电桩充满电需要 120min,150kW 需要 16mi n, 而 350kW 仅需要 7min,因此 800V 高压平台 超级充电桩已成为趋势,而在 800V 及以上高 压情况下,Si 基材料由于其材料的局限性,SiC 等第三代半导体将有望大放异彩。

半导体衬底材料历经发展,一共经历了 3 个阶段:

1、第一阶段:1950 年代开始,以 Si 和 Ge 为代表的第一代半导体材料制备而成的晶体管取 代电子管,其典型应用是集成电路,主要应用于低压、低频、低功率的晶体管和探测器中, 95%以上的集成电路都是以硅基材料制作;

2、第二阶段:1990 年代开始,以 GaAs 为代表的第二代半导体材料崭露头角,由于其电子 迁移率是 Si 的 6 倍,具有直接带隙,因此具有高频、高速的光电性能,被广泛用于制作半导 体发光二极管和通信器件;

3、第三阶段:近年来,以 SiC、GaN 为代表的第三代半导体材料在禁带宽度、击穿场强、饱 和电子漂移速率、热导率以及抗辐射等方面具有显著优势,可以满足对高温、高功率、高压、 高频及抗辐射等恶劣工作条件的要求,同时功耗更低,体积更小。

具体表现在:

1)能量损耗低。SiC 模块的开关损耗和导通损耗显著低于同等 IGBT模块,且随着开关频率 的提高,损耗越低,同时可以实现高速开关,有助于降低电池用量,提高续航里程;

2)封装尺寸小。在功率相同条件下,SiC 功率模块的体积显著小于硅基模块,有助于提升系统的功率密度;

3)实现高频开关。SiC 材料的饱和电子漂移速率是 Si 的 2 倍,有助于提升器件的工作频率; 高临界击穿电场的特性使其能够将 MOSFET 带入高压领域,克服 IGBT 在开关过程中的拖 尾电流问题,降低开关损耗和整车能耗,减少无源器件如电容、电感等的使用,从而减少系 统体积和重量;

4)耐高温、散热能力强。SiC 的禁带宽度、热导率约是 Si 的 3 倍,可承受更高温度,高热 导率也将带来功率密度的提升和热量的更易释放,冷却部件可小型化,有利于系统的小型化 和轻量化。

根据 ROHM 数据,相同规格的 SiC MOSFET 和 Si MOSFET 相比,导通电阻降低为 1/200, 尺寸减小为 1/10;相同规格的使用 SiC MOSFET 的逆变器和使用 Si 基 IGBT相比,总能量 损失小于 1/4,从而成为半导体材料领域最具前景的材料之一。

对比 Si 与 SiC,最核心的指标包括击穿场强、饱和电子漂移速率、热导率。击穿场强决定了 耐压性,SiC 击穿场强最高,更适合高压场景,如果在相同电压情况下,SiC 器件厚度更薄, 尺寸更小,重量更轻,导通电阻更低,能量损失更小;热导率决定了散热性,SiC 的热导率 最高,因此散热片等冷却部件体积可以做到更小。

SiC 及 GaN 产业链主要包括衬底材料制备、外延层生长、器件制造以及下游应用,Si C 衬底 分为导电型和半绝缘型。SiC 功率器件的制备是在导电型 SiC 衬底上进一步生长 Si C 外延 层,之后在 SiC 外延层上制造各类 SiC 功率器件,主要应用于新能源车等场景;GaN 功率 器件的制备,受技术与工艺水平限制,以 GaN 材料作为衬底实现规模化应用仍面临挑战,目 前主要是以蓝宝石、Si 或半绝缘型 SiC 为衬底,通过生长 GaN 外延层以制造 GaN 射频器 件,主要应用于 5G 通信、国防等场景。根据 CASA 数据,在 SiC 器件成本结构中,衬底占 比 47%,外延层占比 23%,二者合计占比 70%。

SiC 模组产品制备过程中,首先是制备 SiC 衬底,之后制备外延层和 SiC 器件、模组,最终 应用到电动车等下游领域。

SiC 衬底的制备一般采用成熟的物理气相传输法(PVT 法),流程主要包括 7 步,每一步流 程中都需要进行相应参数、性能的检测:

1)原料合成:在 2000°C 以上的高温条件下将高纯硅粉和高纯碳粉按工艺配方均匀混合,制 得满足晶体生长要求的高纯度 SiC 粉原料;

2)晶体生长:在密闭生长腔室内,在 2300°C 以上高温、接近真空的低压下加热碳化硅粉料, 使其升华产生包含 Si、Si2C、SiC2等不同气相组分的反应气体,通过固-气反应产生碳化硅单 晶反应源。在生长腔室顶部设置碳化硅籽晶(种子),输运至籽晶处的气相组分在气相组分过 饱和度的驱动下在籽晶表面原子沉积,生长为碳化硅单晶。由于碳化硅单晶在其结晶取向上 的不同密排结构存在多种原子连接键合方式,从而形成 200多种碳化硅同质异构结构的晶型, 且不同晶型之间的能量转化势垒极低。因此,在 PVT 单晶生长系统中极易发生不同晶型的转 化,导致目标晶型杂乱以及各种结晶缺陷等严重质量问题,故需采用专用检测设备检测晶锭 的晶型和各项缺陷;

3)晶锭加工:将碳化硅晶锭使用 X 射线单晶定向仪进行定向,之后通过精密机械加工的方 式磨平、滚圆,加工成标准直径尺寸和角度的碳化硅晶棒;

4)晶棒切割:在考虑后续加工余量的前提下,使用金刚石细线将碳化硅晶棒切割成满足客户 需求的不同厚度的切割;

5)切割片研磨:使用研磨液将切割片减薄到相应的厚度,并且消除表面的线痕及损伤;

6)研磨片抛光:抛光液对研磨片进行机械抛光和化学抛光,用来消除表面划痕、降低表面粗 糙度及消除加工应力等,使研磨片表面达到纳米级平整度;

7)抛光片清洗:在百级超净间内,通过特定配比的化学试剂及去离子水对清洗机内的抛光片进行清洗,去除抛光片表面的微尘颗粒、金属离子、有机沾污物等,甩干封装在洁净片盒内, 形成开盒即用的 SiC 衬底。

SiC 衬底制备完成后,还需要在上面生长外延层,进而制备 SiC 器件(如 SiC MOSFET)以 及 SiC 模组,最终应用到电动车、充电桩等下游应用中。

目前导电型 SiC 衬底以 6 英寸为主,8 英寸开始发展;半绝缘 SiC 衬底以 4 英寸为主,逐渐 向 6 英寸发展。

根据 Infineon 数据,对于 Si 基 MOSFET 和 IGBT,工作电压范围为 25V-6500V,其中, MOSFET 工作电压范围大约为 25V-900V,IGBT 分立器件工作电压范围为大约为 600V1700V,IGBT模组则可实现 1200V-6500V 电压范围。对于 SiC 和 GaN 器件,SiC 器件(SiC MOSFET)工作电压更大,目前工作电压范围为大约为 650V-3300V,未来计划做到 4500V、 甚至 6500V。

SiC 在电动车中主要用在逆变器中,此外还有车载充电机(OBC)、DC/DC 转换器等,绝大 部分将用于逆变器,SiC 在上述零组件中的应用将越来越多。新能源车领域,SiC 器件已被 国际知名车企应用在其电动车上,特斯拉 Model 3 的主逆变器采用了意法半导体生产的 24 个 SiC MOSFET 功率模块,是全球第一家将 SiC MOSFET 应用于商用车主逆变器的 OEM 厂商;比亚迪在推出首款采用 SiC 技术的车型“比亚迪·汉”的同时,还宣布到 2023 年将 实现 SiC 功率器件对 Si 基 IGBT 的全面替代;蔚来在 2022 年交付的新款 ET7 车型上,采用 了基于 SiC 技术的电驱系统;2020 年 12 月丰田也首次在其电动车上使用 SiC 器件。

根据 Yole 数据,2021-2027 年,全球 SiC 功率器件市场规模将由 10.9 亿美元增长到 62.97 亿美元,CAGR 为 34%;其中电动车用 SiC 市场规模将由 6.85 亿美元增长到 49.86 亿美元, CAGR 为 39.2%,电动车(逆变器 OBC DC/DC 转换器)是 SiC 最大的下游应用,占比由 62.8%增长到 79.2%,市场份额持续提升。

SiC 衬底方面,根据 Yole 数据,全球导电型 SiC 衬底市场规模由 2018 年的 1.73 亿美元增 长至 2020 年的 2.76 亿美元,CAGR 为 26.36%;全球半绝缘型 SiC 衬底市场规模由 2019 年的 1.54 亿美元增长至 2020 年的 1.82 亿美元,同比增长 18.2%。

导电型 SiC 衬底市场目前主要被美国、日本企业占据。根据 Yole 数据,2018 年全球导电型 SiC 衬底厂商中,美国 Wolfspeed(Cree)占比 62%,美国 II-VI(贰陆/高意)占比 16%, 德国 SiCrystal(2009 年被日本罗姆收购)占比 12%,美国 DOW(陶氏化学)占比 4%。中 国厂商天科合达占比 1.7%,天岳先进占比 0.5%,排名全球第 6-7 名。

半绝缘型 SiC 衬底市场目前主要被美国、中国企业占据。2020 年全球半绝缘型 SiC 衬底厂 商中,美国 II-VI 占比 35%,美国 Wolfspeed(Cree)占比 33%,中国厂商天岳先进占比 30%, 全球排名第 3。

根据 Wolfspeed 数据,全球 SiC 衬底厂商中,Wolfspeed 占比 62%,排名第 1;II-V I 占比 14%,排名第 2;ROHM(SiCrystal)占比 13%,排名第 3;中国厂商天科合达占比 4%,排 名第 5。CR3 占比达到 89%,市场集中度高。

SiC 晶圆尺寸目前以 4-6 英寸为主,为了降低 SiC 衬底成本,将逐步向 8 英寸升级,以 32mm2 的 SiC 晶粒为例,6 英寸晶圆能产出 448 颗晶粒,8 英寸晶圆能产出 845 颗晶粒,产量提升 88.6%,同时晶圆边缘芯片比例从 14%降到 7%。因此,随着 SiC 晶圆尺寸增大,单片晶圆 产量更高,边缘浪费率更低,整体提升了 SiC 产能和效率。

对比国内外 SiC 衬底发展水平,国外已达到 8 英寸水平,Wolfspeed 已成功研发并投建 8 英 寸产品生产线,II-VI 已成功研制 8 英寸导电型 SiC 衬底,Soitec 也宣称发布了首片 8 英寸 SiC 衬底;国内目前还处于 6 英寸水平及以下,计划在十四五期间突破 8 英寸衬底关键技术。

SiC 衬底制备技术包括 PVT 法(物理气相传输法)、溶液法和高温气相化学沉积法等,目前 商用 SiC 单晶生长均采用 PVT 法。SiC 半导体晶片材料核心参数包括微管密度、位错密度、 电阻率、翘曲度、表面粗糙度等。稳定量产各项性能参数指标波动幅度较低的高品质 Si C 晶 片的技术难度很大,主要体现在:

1)生长温度高。SiC 晶体需要在 2300°C 以上的高温环境中生长,且在生产中需要精确调控 生长温度,控制难度极大,Si 生长温度为 1600°C;

2)生长速度慢。SiC 7 天才能生长 2cm 左右,而硅棒拉晶 2-3 天即可拉出约 2m 长的 8 英 寸硅棒;

3)晶体类型多。SiC 存在 200 多种晶体结构类型,其中六方结构的 4H 型(4H-SiC)等少数 几种晶体结构的单晶型碳化硅才是所需的半导体材料,在晶体生长过程中需要精确控制硅碳 比、生长温度梯度、晶体生长速率以及气流气压等参数,否则容易产生多晶型夹杂,导致产 出的晶体不合格;

4)扩径难度大。气相传输法下,SiC 晶体生长的扩径技术难度极大,随着晶体尺寸的扩大, 其生长难度工艺呈几何级增长;

5)材料硬度高。SiC 莫氏硬度为 9.2-9.6,与金刚石接近,切割、研磨、抛光技术难度大, 工艺水平的提高需要长期的研发积累。

由于 SiC 晶体生长速率慢、制备技术难度较大,导致大尺寸、高品质 SiC 衬底生产成本依旧 较高,产量低、价格高成为制约 SiC 大规模应用推广的主要因素。根据 CASA 数据,近年来 SiC SBD 和 SiC MOSFET 器件呈现逐步下降趋势,并且与 Si FRD 和 Si IGBT器件的价格 差也在缩小。

650V SiC SBD vs Si FRD:2017-2020 年 SiC SBD 价格由 4.1 元/A 下降至 1.58 元/A,降幅 达 61.5%。价格差则由 2.6 元/A 下降至 2.97 元/A;

1200V SiC SBD vs Si FRD:2017-2020 年 SiC SBD 价格由 6.55 元/A 下降至 3.83 元/A,降 幅达 41.5%。价格差则由 4.55 元/A 下降至 1.16 元/A;

650V SiC MOSFET vs Si IGBT:2017-2020 年 SiC MOSFET 价格由 3.44 元/A 下降至 1.92 元/A,降幅达 44.2%;同时与 Si IGBT相比,价格差从 3.11 元/A 下降至 1.39 元/A,价格倍 数 从 10.4 倍下降至 3.6 倍 , 价格差距 逐 步 缩 小 。 此 外 , 2019-2020 年 , 650V/900V/1200V/1700V 的 SiC MOSFET 价格都呈下降趋势,分别下降了 13%、2%、 27.62%、33.4%。

我们认为,未来 SiC 价格有望继续下探,主要原因在于:

1)全球 SiC 衬底厂商扩产,增加产能供给,衬底价格下降,带动器件成本下降;

2)SiC 制备技术不断提升,带动良率提升;

3)晶圆尺寸向 6 英寸、8 英寸升级,单片晶圆产量增加、边缘浪费率降低、边际成本降低;

4)产能陆续建设投产,行业竞争加剧,引发价格进一步下降。

根据 CASA 关于 Si IGBT 和 SiC MOSFET 价格走势,未来几年 Si IGBT 和 SiC MOSFET 都 将呈下降趋势。

1)Si IGBT:根据我们推算,1 辆电动车 Si IGBT器件价格为 340 美元/辆。Si IGBT 已经大 规模应用在电动车中,且由于需求旺盛,供给吃紧,因此缺货状态仍将持续至 2023 年,所 以我们判断 Si IGBT 价格 2022-2023 年将保持基本稳定,2024-2025 将有所下降,但是下降 空间有限,预计年均下降幅度为 5-10%。

2)SiC MOSFET:根据我们推算,1 辆电动车 SiC 器件价格为 1005 美元/辆,对应消耗 0.5 片 6 英寸 SiC 晶圆。由于 SiC MOSFET 目前成本较高,在电动车种渗透率很低,因此为了 大规模应用,价格下降就成为最重要的影响因素,同时 Wolfspeed、II-VI、ROHM(SiCrystal)、 天岳先进、晶盛机电、露笑科技、三安光电等全球 SiC 厂商均有扩产计划,因此我们判断 SiC MOSFET 价格下降速度较快,预计 2022-2025 年年均下降幅度为 10-20%,其中 2022-2023 年较慢,2024-2025 年由于技术精进、各厂商扩产计划陆续投产、稼动率提升,因此下降速 度较快。

总体而言,我们判断未来几年,IGBT 仍然是逆变器主流器件,随着 SiC 成本进一步下降, 电动车电池电量增加,SiC 逆变器渗透率将逐步提升,但是仍处于供不应求的局面,未来几 年电动车功率半导体行业仍将保持高景气度状态。

国外厂商中,Wolfspeed 公司的 SiC 晶片供应量位居世界第一,能够批量供应 4 英寸至 6 英 寸导电型和半绝缘型 SiC 晶片,且已成功研发并投建 8 英寸产品生产线;II-VI 公司的 Si C 晶 片供应量位居世界第二,能够提供 4 至 6 英寸导电型和半绝缘型晶片,并已成功研制 8 英寸 导电型 SiC 晶片;德国 SiCrystal(2009 年被日本罗姆收购)生产的 SiC 衬底主要用于罗姆 公司生产各种 SiC 器件,主要生产 4-6 英寸导电 SiC 衬底。中国厂商中,天岳先进主要产品 是 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底,6 英寸半绝缘型和 6 英寸导电型衬底已形成小批量销售,是 全球第三大半绝缘型衬底供应商,在导电型 SiC 衬底领域,公司 6 英寸产品已送样至多家国 内外知名客户,并于 2019 年中标国家电网的采购计划;天科合达能批量供应 2-6 英寸各种 类型的 SiC 衬底。(报告来源:未来智库)

3、投资分析3.1 投资观点

在全球“双碳”背景下,绿色能源的推广普及成为了时代大趋势。对于汽车行业来说,从传 统燃油方式转变成电动方式出行已成为各个国家以及各大型车企的共识,汽车行业电动化趋 势势不可挡,在这一趋势下,汽车电子行业孕育出新的变化、新的机会。在汽车电子行业中, 我们认为功率半导体作为最受益的细分赛道,将充分享受行业变革带来的新机遇。

在从燃油车向电动车升级过程中,功率半导体价值量从 88 美元/辆增长至 459 美元/辆,增幅 高达 421.6%,价值量大幅提升。其中 IGBT 作为逆变器等核心零部件,直接负责将动力电池直流电转换成交流电供电机使用,是电动车能够正常行驶的重要保证,因此相关厂商将充分 享受行业红利。

此外,为了提高电动车充电时间,动力电池平台将逐渐从 400V 向 800V 及以上升级,与此 带来的是 SiC 的新机遇,作为第三代半导体的代表,SiC 由于在击穿场强、饱和电子漂移速 率、热导率等性能指标上具有明显优势,在 800V 及以上电压情况下,比 IGBT 器件能量损 耗低,封装尺寸小,能实现高频开关,并且耐高温、散热能力强,因此从性能上更适合 8 00V 及以上电压,但是由于 SiC 衬底生长速率慢、制备技术难度较大,导致大尺寸、高品质 SiC 衬底产量低、成本高,根据我们推算,6 英寸 SiC 衬底价值量为 1000 美元,随着技术升级, Wolfspeed、II-VI、ROHM(SiCrystal)、天岳先进、晶盛机电、露笑科技、三安光电等全球 主要厂商陆续扩产,未来 SiC 成本将有望持续降低,SiC 渗透率将稳步提升。

功率半导体往往采用特色工艺制造,不追求先进制程,中国相对而言自主化程度较高,目前 已涌现出斯达半导、时代电气、BYD 半导、天岳先进、三安光电等众多优秀功率半导体企业。 中国作为电动车最大市场,本土厂商在成本、本地化服务等方面具有先天优势,随着国内功 率半导体厂商技术升级、扩产产能逐步释放,未来有望加速导入车企并不断扩大市场份额。

3.2 重点公司分析

IGBT:斯达半导;

SiC:天岳先进,三安光电。

3.2.1 斯达半导

公司主营业务是以 IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售,2021 年上 半年,IGBT模块的销售收入占公司主营业务收入的 95%以上,在 2020 年全球 IGB T 模组厂 商排名第 6,占比 2.8%,是唯一进入前 10 的中国厂商,主要下游应用包括工业控制和电源 行业、新能源、变频白色家电等行业。受益于公司产品在新能源汽车、光伏发电、风力发电、 储能等行业持续快速放量,2021 年公司实现营收 17.1 亿元,YoY 77.2%;归母净利润 4.0 亿元,YoY 120.5%;毛利率 36.7%,净利率 23.4%。

公司此前定增 35 亿元已经成功募资发行,其中高压特色工艺功率芯片 研发及产业化项目将 形成年产 30 万片 6 英寸高压特色工艺功率芯片生产能力;SiC 芯片研发及产业化项目将形 成年产 6 万片 6 英寸 SiC 芯片生产能力;功率半导体模块生产线自动化改造项目将形成新增 年产 400 万片的功率半导体模块的生产能力。我们认为,公司此次定增,意义不仅在于扩产 和新产品研发,从 Fabless 向 IDM 模式转换也使得公司能够在行业缺芯背景下实现产能自主 可控,更有利于公司产品技术迭代升级以及技术 know-how 的积累,增强公司核心竞争力, 从而在新能源车、光伏等行业大发展背景下实现高成长。

3.2.2 天岳先进

公司主要产品为公司主要产品是 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底,6 英寸半绝缘型和 6 英寸导电 型衬底已形成小批量销售,不具备 8 英寸衬底的量产能力。2021H1 半绝缘型衬底收入占比 77.6%,导电型衬底收入占比 0.25%,是全球第三大半绝缘型衬底供应商。在导电型 Si C 衬 底领域,公司 6 英寸产品已送样至多家国内外知名客户,并于 2019 年中标国家电网的采购 计划。2021 年公司实现营收 4.9 亿元,YoY 16.3%;归母净利润 0.9 亿元,同比增加 7. 3 亿 元;毛利率 28.4%,净利率 18.2%。

公司 IPO 的碳化硅半导体材料项目,计划募资 20 亿元,总投资 25 亿元,用于 SiC 衬底扩 产,将形成年产导电型 SiC 晶锭 2.6 万块,对应衬底产品 30 万片的生产能力,预计 2026 年 100%达产,目前厂房封顶,产品主要用于新能源汽车,轨道交通以及大功率输电变电等领域。 我们认为,公司 IPO 扩产导电型 SiC 衬底,将有望充分受益新能源车、轨交等领域的快速发 展,在 SiC 供不应求的背景下,公司发展有望驶入快车道。

3.2.3 三安光电

公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发与应用,以砷化物、氮化物、磷化物及碳化硅 等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业,下游客户主要为 LED 封装企业及 化合物半导体集成电路设计公司。2021 年公司实现营收 125.7 亿元,YoY 48.7%;归母净 利润 13.1 亿元,YoY 29.2%;毛利率 22.2%,净利率 10.4%。

LED 产业正处于结构性调整阶段,Mini/Micro LED 作为新一代核心显示技术,有望成为下一 轮 LED 技术发展的重要趋势。Mini LED 相比于传统 LCD 具有更高的显示亮度、均匀性和动 态范围,显示效果提升明显;相比于 OLED 具有更低的成本、更长的使用寿命,并且能够有 效避免烧屏风险,未来主要面向 Mini LED 背光以及较高清晰度的 Mini LED 显示。Micro LED 具备自发光、高效率、低功耗、高集成、高稳定性、全天候工作等优良特性,有望成为下一 代革命性显示技术。公司于 9 月 30 日发布定增公告,目前已审核通过,计划募集资金总额 不超过 79 亿元,重点用于湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目,项目达产后, 将建设形成 Mini/Micro LED GaN 芯片、Mini/Micro LED GaAs 芯片、4K 显示屏用封装三大 产品系列的研发生产基地;项目达产后,新增 GaN Mini/Micro LED 芯片 161 万片/年、G aAs Mini/Micro LED 芯片 75 万片/年(均以 4 寸为当量片)和 4K 显示屏用封装产品 8.4 万台/年 的生产能力。

第三代半导体方面,截止 2021 年底,碳化硅 MOSFET 工业级产品已送样客户验证,车规级 产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅 MOSFET 车规级与新能源汽车重点客户的 合作已经取得重大突破。湖南三安长沙项目已于 6 月 23 日点火,业务涵盖衬底材料、外延 生长、晶圆制造及封装测试等环节,打造了国内第一条、全球第三条 SiC 垂直整合产业链, 项目总投资高达 160 亿元,产能 3 万片/月 6 英寸 SiC 晶圆。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

精选报告来源:【未来智库】。未来智库 - 官方网站

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com