黄帝亲手栽种柏树(天子陵墓前为何不种柏树)

《论语》有言:岁寒,然后知松柏之后凋也。松柏是指松树和柏树这两种树木,因其高大挺拔,所以在古代象征着高洁、坚贞与傲骨,寓意君子顶天立地。后来人们为了纪念先人,植松柏这两种树于先人坟前,寓意生前高洁,死后也会荫庇子孙,所以常常能看见,一座孤零零的小土包前面两排高大的松柏。

可是如果有人比较细心就会发现,那些历史还原度比较好的影视剧中,皇帝去祭祀先祖,在前几代皇帝的陵墓前,从来没看到过柏树,只有松树。于是笔者去查找史料,发现皇帝的陵墓前是不种柏树的,在民间柏树象征着高洁,百姓都会在先祖墓前种下高高的柏树,为何皇帝的陵墓前却不种柏树呢?

关于这个问题,在《礼记》中有明确的记载,《礼记》中有一句话“尊者丘高而树多,卑者封下而树少。天子坟高三刃,树以松;诸侯半之,树以柏;大夫八尺,树以栾;士四尺,树以槐;庶人无坟,树以杨柳”。在《礼记》里把人分为三六九等,天子为高,诸侯次之,士大夫再次之,庶民则最轻。

所以坟前的树也与他们身份相匹配,天子身份尊贵,则陵墓前树高而多,种以松树。诸侯比起皇帝轻一点,所以坟前种以柏树,士大夫坟前则种以槐树,庶民则无坟,种以杨树和柳树。无论那种树,区别在于高矮,却都非常挺拔,所以身份尊贵与否,可以用坟前树来体现,但是无论各种身份,死后都要种植象征高洁坚贞的树木于坟前。

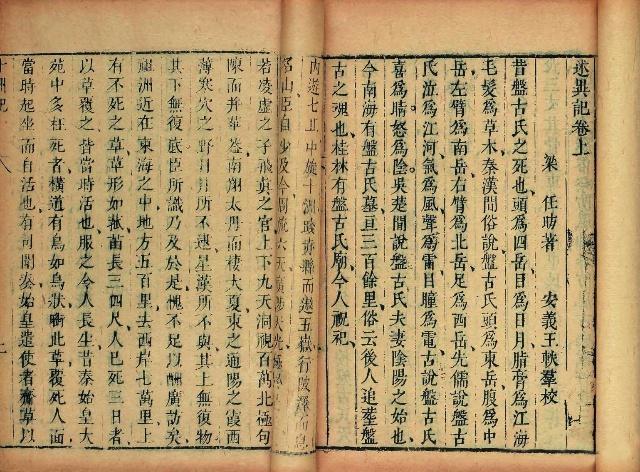

从《礼记》这段话可以看出,天子陵墓不种柏树的原因,那么何时起天子陵墓前不种柏树的呢?首先要从《礼记》出发,《礼记》是由戴圣在西汉时期编写完成,是中国古代非常重要的一部典籍,也是后来的科举制考试中必不可少的一门。从《礼记》名字可以看出,写的是先秦时期的礼制,体现的先秦儒家思想。

这样看来,《礼记》这本典籍是主流思想还是先秦时期,以孔子思想为主,所以推断里面记载的礼制应该是周朝流传下来的,因为中国礼乐制度在周朝得到完善。

查阅典籍发现,西周天子死后下葬是以墓葬的形式,没有封土,也没有在陵墓前栽种任何树。如此以来,后世皇帝陵墓前种松树不种柏树的礼制并非起源于西周,那从另一个方面来看,《礼记》记载的是先秦儒家关于礼制的思想,既然并非来自周朝的礼制,那就与儒家有关。

通过史料发现,孔子一生爱树,尤其是松柏这类高大比值的树,象征着君子的高洁与顶天立地,在《论语》中也有不少关于松柏自其他树木的记载。孔子去世后,其弟子为了纪念他,便在他的墓穴前种植他生前最爱的松柏二树,由于孔子生前弟子遍布全国,所以很快孔子墓穴前松柏成林,除了松柏之外,也有其他品种的树木,后世把这片树林称为“孔林”。

这么看来,在墓穴前种树纪念先人起源并非周朝礼制,而是因为孔圣人。

那么是什么原因发展成后世这种天子陵墓前不种松树只种松树呢?《礼记》编撰与西汉汉武帝时期,所以这其中缘由必定与汉武帝有关联。儒家思想经过先秦与秦朝的洗礼以及发展,到了西汉已经不仅仅是原来的哲学,更是兼容了道家、阴阳家、法家等先秦诸子的思想。

在汉武帝时期,大儒董仲舒提出“推明孔氏,罢黜百家”,也就是后来我们经常提起的“独尊儒术,罢黜百家”。因为儒家思想兼容其他先秦诸子的思想,其中关于君臣的理念,非常符合皇帝心中所想,儒家提倡“君要臣死,臣不死不忠”这种无条件的服从,所以汉武帝答应董仲舒提出的改革,开始在全国推崇儒家思想。这样一来,儒家地位一瞬间变高,而后无论是王公大臣还是普通百姓,都开始遵从儒家,于是就有了《礼记》。

《史记》中没有关于《礼记》的记载,按照史料的记载,礼记是从西汉开始编撰,经过戴圣及其弟子经过长时间的收集资料与编撰才完成,所以关于“天子陵前种松树不种柏树”的思想,很有可能是起源于汉武帝时期。

汉武帝刘彻的陵墓又称为茂陵,去瞻仰过茂陵的人就会发现,茂陵除了汉武帝的陵墓,还有西汉名将霍去病和卫青的墓,这两位将军生前战功显赫,痛击匈奴,因为这二人的存在,匈奴才不敢入侵汉朝,也是因为他们二人,汉武帝才能完成千古大业,将匈奴赶到漠北。所以茂陵里面也有他们二的陵墓。

值得注意的是,汉武帝的陵墓前,只有松树,却没有柏树,而霍去病卫青墓前则有柏树没有松树。

从这可以推断,如果不是后人可以而为之,汉武帝陵墓前的松树是下葬就有,那么再根据《礼记》的创作时间,大致可以推断出:由于汉朝独尊儒术,导致一时间大量儒生涌现,为了体现自己的价值,戴圣决定编撰《礼记》,关于陵墓前种植树的品种的礼制,参考汉武帝和卫青霍去病墓,戴胜在《礼记》中记下“尊者丘高而树多,卑者封下而树少。

天子坟高三刃,树以松;诸侯半之,树以柏;大夫八尺,树以栾;士四尺,树以槐;庶人无坟,树以杨柳”。由于后世一直尊崇儒家文化,科举制考试主要考的也是儒家思想,所以《礼记》中这点的记载,一直被后世沿用,也就有了“天子陵墓前不种柏树”的说法。

参考文献:

《礼记》

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com