王应麟地理思想(王应麟辨勾章九域志探微)

宋礼部尚书王应麟,在论勾章一名时辨曰:"《勾章九域志》云,因山为名"。

勾章,即越国时期越东名城。当年句践大越后,自为周元王(周朝天子)的方伯(《越绝书》称"越行伯道"),并在勾余的乡土上,新建了一座大城。越王国亡后是为残越城(见《竹书纪年》中相关论述),秦始皇时称名"大越城"(见《越绝书》)。汉时名为"勾章城"(见《十洲记》、《后汉书》)。《战国策》中有曰:"有勾章昧,盖以邑为氏"。《史记》中有"韩说出勾章,浮海东往"。

这里惊讶的是:曾有《勾章九域志》一书(可惜目前传本已无)。不过王应麟能借以辨曰,则至少南宋时应该还在。

《勾章九域志》大概出于隋朝时期。时宁波地区只有勾章一县(唐初分为姚、鄞两州),前鄮、鄞、余姚、勾章四县,合并成了一个大勾章县(属扬州府总管)。这相当于又恢复到了小越国的都城时期,时越王勾践臣吴三年归来,吴王夫差仁心宅厚,还封勾践有百里之地(此前越已亡国,故越之地由文种代政,详见《越绝书》)。

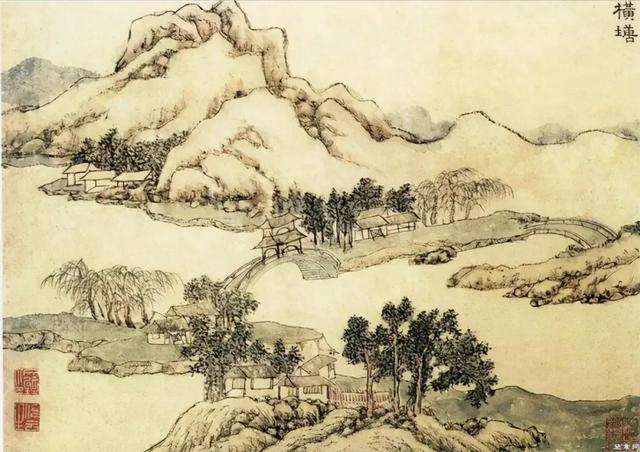

那么勾章缘何能称"九域"?当然与传说中的"小九洲"有关了。勾章城的人文历史,是源于河姆渡文化时期,至夏被龙山文化所覆盖(即成为龙山文化的政域所及)。故勾章城有"大里"(亦称"大理")、"三过山"一说,不会空穴来风。大里(即今余姚大隐镇)地处今"河姆渡文化遗址"的南山,时姚江尚未诞生(河姆渡遗址伏脉于江,即部分就在姚江底下)。据载遗址西曾为堰塞湖(即江湖,因乌石山等横脉而阻),故姚江原来的东往向出海口,是在今慈城西南的"大弯山"附近。故姚江的直通,可能与大禹有关。

我们知道,大禹治水的故事,是以宛委山(即岐山)获"金匮玉简"(可能是《河图洛书》,传说载于龟背之上,古代之碑书,故都以龟为底座),和"三过家门而不入"以著称。凑巧的是,在清慈溪地图中,今"三过村"的西边,还有"水王山"和"上皇"的地名。看来姚江变直当与水王治水有关,夏里一说很可研究。

姚江的上游来自今四明湖一带(旧有浣纱溪地名),至下山前有盆地,溪一支西去今向上虞(民国地图中的"会稽山"标处,今舜丘的传说地)。北下的溪流曲折非凡、如风中之布带而折(可能是《山海经》中"浙江"一名的由来),奔涌而出后直泻于今余姚城内(古时另有一路向北出海,一路向东而来)。

该段今为慈江(傅家山遗址南,亦称小江、后江),夏前的今慈城平原一带,应该是海涂(从地质地图上看是泥炭土地质)。泥炭土即《山海经》中的芦灰土,因炎火之烈而成,故有"烈山、丹山、赭山、炎洲、赤城"等称。

今天的姚江,下游止于今宁波城中心的三江口处。其东往之江段称为甬江,其南来之江称为奉化江。两江宋时皆称"鄞江"(见《乾道四明图经》),故姚江总长约百里之地。

现姚江的中游,分明为古时的凿山开河处(即两山之间穿过),并且凑巧有三处的冲关地形(《宝庆四明志》中的"三过"解意),故姚江的平均海拔只有5米(今为杭甬大运河保护段)。汉时的浃口(即出海口)尚在今"大西坝"处(古鄞城西来水道的进口处),从旧卫星地图上看,大西坝到今大隐处,沿江处似有一条很宽的塘围之堤(即将三过村至大隐围成了平地)。

较无论是地名、地理,还是附近出土的文化遗址相关,4000年前的"江水"地名是可去深究的。会稽古称"神洲"(有不死草传说,见县志)为大禹所治,开辟政地时理有九洲(故称"渠水")。史有大九洲、小九洲之别,小九洲可能是指人工河流形成的岛屿或海岛(即古老的"亶洲、鄮洲、瀛洲"等别称)。而《山海经》中,会稽海外还有36国等述。

当然夏朝也会有大夏(帝王之朝)、小夏(禹之君地)之分,历史沉去多年我们无法论证,一切都在模糊中。今天的姚江虽只有4000年历史,但它开拓出了后来甬地平原的广漠土地,使海涂变为良田功莫大焉!

至于勾章九域,也可能是指勾章隋时领有九城之地吧。前余姚、余稽、上姚、勾余四地为江滨四城;鄮、鄞、象山、翁山、临海五地为海滨五城。其中余稽一名出于《越绝书》中;上姚即今上虞(汉前余姚分上姚、下姚两城);勾余即越时勾章城地(晋末时城毁,治移"南山",见《晋书》刘裕传);象山即古老昌国(昌国一名来自殷末,见《史记》吴泰伯传);翁山即今舟山市(唐属明州,亦称"海上",秦时称"外越",见《越绝书》);临海即今宁海县(旧界至今台州"三门"),大秦前界外属楚,大秦时界外属"外越、闽越"(非秦土,故筑有临海古长城,《史记》中称为南长城)。汉时称"章安"(为会稽郡东部都尉治)。

(待续)

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com