朱元璋最不敢杀的人是谁(明初最大的疑案)

1380年(洪武十三年),左丞相胡惟庸知道自己摊上了事儿,搞不好还是大事儿。

正月期间,他家中的枯井突然冒出了醴泉,所谓醴泉,就是传说中如美酒一般香醇的甘泉,这可是“祥瑞”之兆。

胡惟庸的第一反应是隐瞒下来,谁也不告诉,包括皇帝朱元璋。

对皇帝隐瞒是欺君之罪,但胡惟庸并没有怎么担心,欺君的事儿他没少干过,要么是皇帝朱元璋根本发现不了,要么是发现了也不能把他胡惟庸怎么样,这就是一朝宰相的权力。

这些年他把这个权力驾驭得很好,当臣子的总不能事事都让皇上操心吧?

最近一次胡惟庸没有向皇帝朱元璋报告的是这件事。

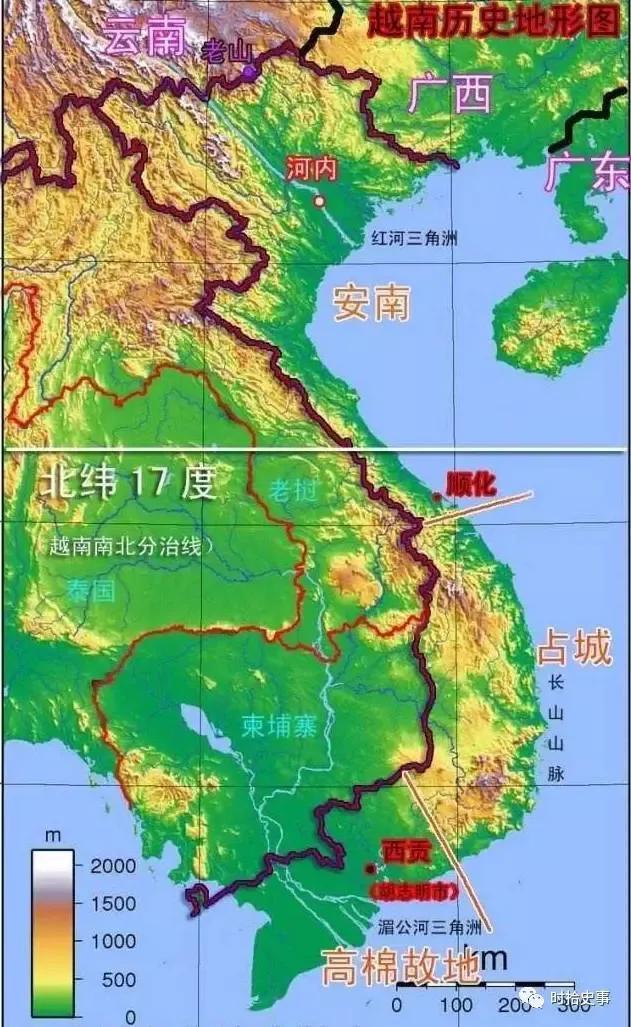

去年九月,占城国(今属越南)派了一个使者团来明朝进贡。

占城国是大明朝的藩属国,按正常流程来讲,应该由皇帝朱元璋进行接见。

但胡惟庸忒是没给朱元璋上报,自做主张将使团晾在了一边。

恰好伺候朱元璋的宦官知道了这事儿,就到朱元璋那里打了小报告。

朱元璋大怒,将中书省一众大臣训斥了一通。

胡惟庸做为中书省的头儿,自然是叩头谢罪,但他向皇帝朱元璋辩解说主要原因是礼部大臣不履职。

礼部大臣当然不愿意背这口“锅”,反驳说礼部不得按中书省的意见办吗?

来回推诿扯皮让朱元璋更加愤怒,明知这帮人都有罪,但就是无法做出什么有效的惩罚。

这么大的事儿,胡惟庸都能扛过去。“祥瑞”一事,他下意识的反应就是隐瞒下来,但随即意识到,事情可能比较复杂。

如果不报,自古以来,祥瑞只能是君王才能拥有,一旦被皇帝知道了,不亚于谋反之罪。

可如果报上去,以当今皇帝逐渐多疑的行事风格,恐怕也会受到猜忌,为什么醴泉会出现在臣子家中?

胡惟庸犯了难,到底要不要向皇上报告呢?

最终,经过仔细考虑,胡惟庸决定将此事如实上报给皇帝朱元璋,并邀请皇帝去他家观赏。

胡惟庸是这样想的,与其背上一个谋反的罪名,还不如让皇帝猜忌猜忌,说不定皇帝一高兴,什么事情都不会发生。

不过,胡惟庸完全想不到的是:这件事情会让他丢了性命。

朱元璋查看胡惟庸奏章的时候,脸色阴沉得非常可怕。

起义时的朱元璋性格豪迈,不拘小节,他喜欢倾听别人的意见,只要别人说得有理,他都会采纳。

在那时,朱元璋是出了名的从善如流,也因此很多人追随他。可皇袍加身的他,却在权力问题上是另一种极端:多疑并且拥有很强的掌控欲。

这很可能是和朱元璋早期的经历有关,出身佃户家庭,放过牛、要过饭、当过和尚的他拥有很强的自尊心,同时又非常缺乏安全感。

这导致朱元璋成为皇帝后,他再也不相信别人,什么事情都想牢牢抓在自己手里。

朱元璋宁可长期通宵达旦地批阅奏折,也不愿官员过度揽权,他讨厌和忌恨的就是隐瞒不报。

所以,朱元璋在看到胡惟庸折子的时候,脸色铁青的他忍不住心中冷笑:“胡惟庸啊胡惟庸,真就以为朕不敢杀你吗?”

看着毛骧走进了屋,朱元璋脸色立刻恢复了平静,待毛骧行礼之后,朱元璋说道:“胡惟庸胡大人最近动向如何?”

毛骧是仪鸾司的人,仪鸾司本来负责管皇帝祠郊庙﹑出巡﹑宴会和内廷供帐等事务,但正是因为朱元璋对朝臣的不信任,特意让仪鸾司监控满朝文武大臣的动向。

毛骧一直在盯着胡惟庸,早在胡惟庸的身边布满了眼线,搜集的罪状足够将胡惟庸扔进大狱,这些罪状也早就给皇帝朱元璋呈报过。

毛骧一时之间没明白朱元璋的真实意图,而且最近的胡惟庸比较老实,并没有出格的事儿,所以毛骧回答道:“胡大人最近较少出屋。”

朱元璋没有和毛骧废话,朝桌子上指了指:“胡大人上了奏章,你看看。”

毛骧定眼看去,赫然发现桌子上两封奏折,内容均是胡惟庸家里出现了祥瑞,其中一封署名胡惟庸,另一封未署名,胡惟庸奏折的日期比另一封晚了两天!

毛骧心里顿时翻起了滔天大浪,皇上安排了另外一个叫云奇的宦官去监视胡惟庸,这个他是知道的,但云奇如何获取的这个奏折,他竟然不知道,这让他对朱元璋更加畏惧,也让他对云奇起了警惕,这是一个能威胁到他位置的人。

毛骧看完奏折便明白了朱元璋的意思,以他的敏感,他岂会不知皇上这次召见的背后缘由呢?这是要对胡惟庸动手了:“臣一切听圣上差遣!”

朱元璋一向喜怒不形于色,但听到这儿时,他仍不住笑了笑,沉吟道:“你这奴才,朕都没有说要做什么,你就听差遣了?”

作为天子近臣,毛骧很是知道什么时候拍皇帝马屁:“臣不需要思考圣上要做什么,只听差遣就行了!”

朱元璋的眉头抖了一抖,愤怒的心情好转了一点:“奏折看完了,说说有什么想法吧?”

毛骧深刻地认识到,这个时候必须要体现自身的价值,而且是要比云奇多的价值。

云奇先一步将奏折递上来,看来是想用胡惟庸做垫脚石了。

毛骧理会了皇帝的真实意图,他现在要做的是,先云奇一步,将这个意图执行下去,他用比之前还恭敬的口吻道:“圣上,胡大人罪该万死。”

朱元璋的眉头皱到了一块,他不太满意只有胡惟庸去死的这个结局:“胡惟庸罪该万死,但从目前证据看罪不至死啊!”

毛骧从朱元璋皱眉的举动和语气中已经看明白了:朱元璋这是要大杀一场。

毛骧是何其善于察言观色的人,他弄明白朱元璋的真实意图后,立刻说道:“圣上,胡惟庸胡大人意图谋反,罪该万死!”

朱元璋死死地盯着毛骧,一字一顿地说道:“何来谋反?”

毛骧被盯得大气也不敢出,冷汗瞬间就上来了,他努力压下心中的惊慌,跪倒在地:“占城国使者来朝,胡惟庸隐瞒不报,这是欺君之罪;明日圣上应邀参观祥瑞,胡惟庸在家中意图谋害圣上,这是谋反之罪!”

毛骧一番话说完,早就深深低下了头颅,浑身是汗,再不敢抬头看朱元璋的眼睛。

朱元璋仍然没有结束同毛骧的问答,他紧紧逼问道:“如何谋反?”

毛骧更是心惊胆战,半天说不出话,感受到朱元璋即将爆发的气息,他才唯唯诺诺说道:“党羽者众!”

朱元璋听见毛骧这样的言辞,立刻恢复了一如既往的气定神闲,知道毛骧已经领会了他的意图,这才说道:“退下吧!”

朱元璋步子轻快地迈回了内屋,这里竟然跪倒着一名宦官。

看着他一动不动跪伏在地,朱元璋淡淡地说道:“朕与毛大人的话,你都听见了吧?”

这名宦官名叫云奇,在西华门当值,西华门离胡惟庸家里非常近。

当胡惟庸家里枯井出现醴泉的时候,云奇就得到了消息,因此他第一时间就报告给了朱元璋。

云奇办事儿机灵,被朱元璋派到西华门,目的就是盯住胡惟庸,所以云奇丝毫不奇怪皇帝有除掉胡惟庸的心思,但他仍然不敢回答说听见了。

云奇恭敬地说道:“禀告圣上,臣自小时候就得了耳疾,只能听见十步之内的声音。”

朱元璋就喜欢云奇的机灵劲儿,知道分寸,但他动手在即,其实也不在乎这些细枝末节了:“云奇,你说朕明日要去胡府吗?”

云奇听出了朱元璋的担忧,原来皇帝也在害怕,他立刻说道:“依臣说,圣上不该去。”

朱元璋问道:“这是为何?”

云奇忍不住抬头望了望朱元璋,见朱元璋没有过多表情,这才小心翼翼回答道:“千金之子,坐不垂堂,万一毛骧毛大人也靠不住呢?”

云奇终究是暗地里阴了毛骧一把,没办法,他也想往上爬一爬。

皇帝是老了,没有年轻时的勇猛,让他去和前朝余孽拼命可行,但如果去和臣子厮杀,皇帝肯定是不愿意。

云奇从朱元璋的犹豫中把握到这一点,所以他背地里给了毛骧一刀。

朱元璋没说话,云奇意识到皇帝这是在等着自己出主意,作为臣子不能提出问题而不解决问题,他想了想说道:“明日陛下去胡大人家必然路过西华门,臣冲出拦住御驾,指向胡府方向,陛下乘此机会返回宫中。”

朱元璋缓缓说道:“就这样办吧!”

云奇点头称是,但随即又问道:“若臣将陛下拦下,那毛大人的安排?”

云奇这是特意再次点了一下毛骧,但也暴露了他听到皇上和毛骧谈话的事实,朱元璋冷冷说道:“他若不能随机应变,仪鸾司就该换人了。”

第二天,朱元璋摆驾前往胡惟庸家,一众侍卫随行,毛骧自然也前往了。

车驾到西华门的时候,云奇突然从路旁冲出拦住御驾,手指向胡惟庸家的方向。

侍卫们不认识云奇,都害怕是刺客,急忙冲上前去将其围住,拳脚相加,乱棍横飞。

朱元璋坐在御驾中看着云奇痛苦的样子,好几次想让侍卫们停下,但他抬了抬手,终究是放下了,毕竟云奇看到了他的懦弱,知道了他的秘密。

不一会儿,云奇就被打得奄奄一息,他被打懵了,他以为自己在保护皇帝,但没想到皇帝竟然对他下了死手。

云奇很想知道为什么,但早被打得口齿俱裂,说不出话来,他连颤巍巍站起来都已经做不到,不一会儿就被打死了。

朱元璋任由侍卫打死云奇实质是源于内心的不安,但随着云奇的死亡,这个隐藏于心底的惊人真相和秘密仿佛被彻底掩盖了起来。

这时,毛骧预料着去胡府的事情出了变故,连忙给暗蔵在胡惟庸家里的人下达了指令。

然后毛骧对朱元璋说道:“陛下,看来事情有变,我们到门楼上看看情况再说吧。”

于是朱元璋和毛骧转身登上门楼远远望去。

胡府距离西华门并不遥远,登高远望,城内的亭台楼阁尽收眼底。

胡惟庸家中有很多披甲的士兵,全都埋伏在走廊两旁和墙壁后面。

毛骧见安排的人没出差头,心里暗自松了一口气,他顿时“大惊失色”说道:“圣上,胡惟庸想造反!”

朱元璋急匆匆地调遣军队前往围剿,很快就捉住了权倾朝野的中书省左丞相胡维雍,不久就将其押附刑场正法!

这件事史称云奇告变!

从某种意义上来说,胡惟庸并非死于朱元璋之手,而是亡于历史的车轮。

作为丞相制度的代言人,胡魏庸只能用死亡来诠释这种制度的消亡。

自秦朝设立宰相以来,相权与君权之争基本上就贯穿了此后2,000多年的中国封建史。

元朝自元世祖忽必烈以后,中书省的权力开始滋长壮大,后继君主必然依靠中书省的力量才能够坐稳皇位,而作为中书省代表的宰相,也从此牢牢的掌握了国家大权。

明朝建立后,为了方便使用,各项制度基本都沿袭元朝,中书省制度理所当然的也被明朝采用。

相比元代,政出中书的现象在明初并没有改观。

对于一代雄主朱元璋来说,处理政事既是他的责任,也是他执掌天下的重要手段。

由于中书省的存在,宰相对一些看似无关紧要的事物,进行了灵活处理,认为没有必要事事都要向皇帝请示,所以宰相们经常擅自做出决策,再将各种条臣交由皇帝来盖章。

这些在朱元璋看来分明是利用制度的漏洞,架空了皇帝。

以朱元璋的权力掌控欲望,面对中书省几乎无限的权利,两者之间的激烈冲突就不可避免。

尤其是朱元璋渐渐发觉胡惟庸遇事隐瞒不报,甚至结党营私,贪财好色。

仪鸾司把与胡惟庸紧密来往的大臣拟成名单后,迅速向皇帝汇报。

朱元璋看到名单后立即紧张起来,几乎满朝文武都与胡惟庸有勾结,这样下去胡党不是要掌握朱明江山了吗?

形势紧迫,最后促使朱元璋自导自演了云奇告变,他不需要证据,只是需要一个杀人的理由。

洪武十三年,也就是1380年的正月,胡惟庸被官军押往刑场,他怎么也想不到一场祥瑞成为了他命丧黄泉的导火索。

但这场惨烈的杀戮并没有结束,而是刚刚开始。

胡惟庸死后,朱元璋废黜了中书省制度,但大权在握的他并没有感受到了江山永固的快乐,于是他借着彻查胡惟庸党羽的由头,开始了大杀特杀,前前后后加起来有3万多人!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com