陈发科拳照解密(学艺于陈发科得拳法之精)

陈发科的徒弟洪均生自北平回山东济南定居后,潜心研究琢磨,积数十年习练经验,将缠丝劲路的大圈逐渐缩小,改为细密紧凑的小圈,以至将震脚发力也隐含了起来,呈现一派新的格调。其后传甚广,多达数万,形成以济南为中心的庞大传习群体。

洪均生,河南禹县人,清光绪三十三年(1907)生,自幼随父在京,十七岁时因体弱多病而辍学。

洪均生(1907—1996)

民国十九年(1930),洪均生经人介绍,随北邻刘慕三学吴鑑泉所传的太极拳,后见北京小报登载名武生杨小楼跟陈家沟来的拳师陈发科学太极拳后身体转健,已能演重头戏的消息,由刘慕三带领诸学生共同拜陈发科为师。洪均生曾自述当年随陈发科习拳的情形:

我自1930年随同刘慕三先生带领的北京电报局30 多人向陈发科师学习陈式太极拳,对我师的报答,只是初学的几年按月交纳二百元学费。七七事变后,刘老调往太原,诸同学都有调动,那个学拳组织便散了。我从那时起对老师没有奉上一点报酬了,但我师对我的感情却更加深厚,有时来我家住两个月。他每晨都到我妻窗前,连呼:“静兰,起来练拳。”

日寇侵华后,我生活无着,甚至断炊,便领着六个孩子跑到我师家里,饱餐一顿小米稀饭。陈师与我们有饭同吃,情逾父子。陈师常说:“我教的学生中,以杨小楼最为聪明,拳理一讲便明,拳法一学就会,可惜他年龄大了,不可能学得彻底。你和小龙(照旭的乳名)脑子、身体都不笨,当深造下去。”又常和我说:“你要好好地用功三年,就可以等于别人练十年的。”语意亲切,对我抱有很大希望:能够继承他的拳艺。但是初学的前三年,我因体弱,对震脚、发拳都以松柔来练,也不跳跃。我师犹如慈母对待弱子一般,既望其速成,又不肯勉其所难。

学过三年后,见我体略转健,便谆谆教我放足架式,每式进退要求腿肚贴地而行。又说:“练完一套拳,应当如同坐在椅子上,那样塌好裆劲,全凭两腿随腰裆之旋转而变化虚实。”并督促我每天多练。他对我从严、从难、从实战出发,并将手的八法怎样与全身配合,不厌其烦地一一讲解。我为了报答老师的期望,于1934年开始照着师教用功。起先练不了五个式子,后来能每天练到三十趟,有时还能练五十趟,方悟我师所说“趁热打铁才能成功”之语,确是实言。可惜只这样练了九年,便因日寇侵华,心情懊丧,不这样练了。

1944年因生活所困,洒泪别师,南迁就食于济南。1956 年,我再次赴京求我师为我纠正拳法。分别十三载,师徒重逢,我宛如天涯游子重依慈母膝前,悲喜之情难以言喻。我师说:“此拳无一动作是空而无用的。”于是每天教我推手、散手,并从头逐势逐动讲解试验用法,同时教以解法,使我心中豁然开朗,如拨云雾见青天。如是者将及四月之久。后因家事,不得不忍痛辞师。

不料我师竟于1956年逝世!这使我至今愧负师望,永为陈师不成材的老学生,不胜内疚。但是我从一个药罐子似的弱书生得以寿延九旬,从一个一无所知的学拳者,能对此拳的理精法密略窥门径,无一非我师所赐。每思恩师,凄然泪下,誓将我师所授反馈于陈氏后人,并公之国内外爱好陈式拳者,以志永远纪念我师。①

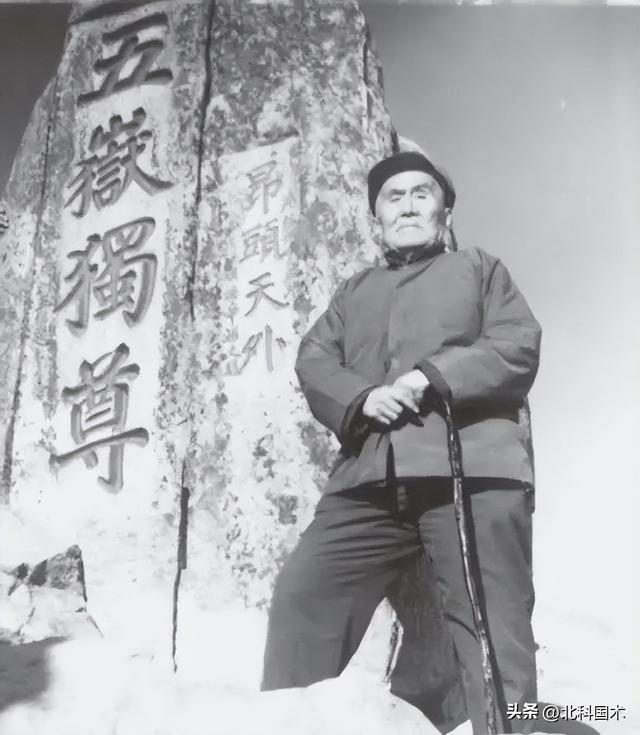

洪均生在岱顶留影

陈发科辞世不久,“大跃进”就开始了,全国大炼钢铁,民国时曾就职于山东省盐务局的洪均生被扣上帽子,派去筛沙。洪均生将太极拳融于体力劳动中,体会缠丝劲的锻炼方法,体会腰裆劲的运用。紧接着,又是三年困难时期。1961年,洪均生患了偏瘫,生活极苦,几乎难以支持。幸受学者刘子衡鼓励,开始整理心得,《陈式太极拳实用拳法》三易其稿,都是洪均生在居住多年的阴暗潮湿的棚屋里,趴在破板床上完成的。

洪均生少年多病,幸遇明师,身体转健。中年丧偶,子女又多,生活艰难,由学生们资助,住在济南东巷一间陋室里。因无工作,一度被安排扫大街为生。虽经历坎坷,却毕生追求太极拳的高深境界而不稍懈。经过几十年研究,他对陈式太极拳理法有独到的认识,对陈式太极拳的核心劲路缠丝劲的锻炼更加缜密。

据李恩久叙述:

他最大的特点是求学认真,治学的思想非常严谨。比如对陈式太极拳练习中手的公转、自转的解释就很有见地。他认为,手臂绕大圈是公转,同时手还有自转。太极拳只要把基本规律和动作掌握好,掌握好动作的角度、方向和加速度,再加上缠丝劲,就能打出爆发力。还有对下肢和上肢的配合问题,洪老师提出了三节劲,在三节劲的运用中,哪些部位如何旋转、如何配合,他讲得非常清楚、细致。他还首次提出太极拳要随遇平衡,也就是练习太极拳不管重心、力点如何变化,都必须保持或及时恢复平衡。②

直至20世纪80年代初,因李恩久到沈阳参加全国武术观摩表演赛,洪均生才被国内武术界注意,名声鹊起。因日本学生来济南学拳,政府有关部门将洪均生安排到菜市新村一个两居室的房子里,至此,洪均生才得以安居。据其日本学生曾我忠弘叙述:

观看了洪老师的示范表演,真正看到了我们所倾慕的东西。他身上有着令人难以置信的极高雅的武术气质,而他就像一位杰出的哲人,蕴藏着人类的奥秘。

……我也曾试图推动洪老师的身体,但就在欲推之瞬间,突然力量被什么给带走了,自己反倒被弹向相反的方向。……洪老师的身体就像装有机械装置,在他本人尚未意识到的一刹那就自动作出反应。再者,洪老师在击溃对方中心时,其手的精确度可达到以毫米计。我们称他的手为“魔手”。在我与洪老师门下的弟子们练习推手时,无论我使上什么招数对手都纹丝不动。洪老师见状走来,只轻轻地将其手放在我的手上,我的对手就被推走,令我惊奇不已。我这才亲身体会到,内家拳的功夫是日积月累、不懈努力得来的。③

1981年以后,洪均生不仅经常接待来访问求学的国外太极拳代表团,还常参加国内的各种武术活动,并毫无保留地向国内外武术爱好者、武术运动员传授太极拳技艺。据说,有人曾开玩笑说:“洪老师,您应该留一手。”洪均生说:“我这手一转就是三百六十度,你让我留哪一手?手把手教还教不会呢,还留一手。”

洪均生(中)与杨振铎、王培生、冯志强、陈小旺合影

洪均生自20 世纪60 年代初开始撰写《陈式太极拳实用拳法》,反复修改多次,一开始是用毛笔抄写,后来出了刻版的油印本。直到1989 年,七易其稿,由学生资助,该书才得以正式出版。其著作另有《陈式太极拳》《十三势心解》《太极拳式名考释》及诸多文章,并编有三路剑法。

1996年初,九十岁的洪均生在济南辞世。其终生钻研拳艺,后传甚众。1999年,其弟子刘成德在济南发起成立济南洪传陈式太极拳研究会。④另外,洪均生门人有称,洪老师在世时曾以手书“洪式太极”见示。如今,洪氏传人中已有“洪式太极拳”之称。⑤

注释①洪均生:《跟随陈发科学拳》,《武林》2001 年第12 期、2002 年第1 期。

②龚新建:《太极大家洪均生》,《中华武术》2006 年第6 期。

③曾我忠弘:《跟洪老师学拳—济南学拳记》,原载于日本《太极》杂志,1983 年9 月秋季跃进号,此处转引自《中国太极拳》1993 年第1 期,江林译。

④丛立天:《我所了解的济南洪传陈式太极拳》,《武魂》2002 年第3 期。有关刘成德事,参见魏述海《太极凌晚桂 劲节卷寒松—记太极拳师刘成德》(《少林与太极》2008 年第3 期)、张福华《师恩重如山》(《精武》2008 年第5 期)等。

⑤有关洪均生事,另参见范春和《从“药罐子”到名拳师—记洪均生老师》(《中华武术》1986年第1 期),哈乐之《悼念洪均生宗师》(《武林》1997 年第1 期),王成《悼太极名家洪均生》(《精武》1997 年第2 期),李驻军、李昌震《精武为国,德泽后代—怀念洪均生老师》(《武魂》1999 年第3期),何淑淦《“洪式太极拳”的由来及其风格》(《武魂》2001 年第3 期),李储功《跟随洪均生先生学拳》(《武林》2006 年第3 期),田芸《神交洪公—纪念洪均生先生诞辰一百周年》(《武林》2006年第3 期),蒋家骏《功深面壁 不求闻达—永忆恩师洪均生先生》(《武林》2006 年第3 期),张延海《洪均生太极哲学之我见》(《中华武术》2010 年第6 期)等。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com