倒行逆施典故(倒行逆施浅谈明朝初期)

所谓“殉葬”,简单的来说就是以活人做为试着殉葬品的葬俗,以卑者殉尊者为常见。“殉葬”制度大致发微于原始氏族社会,而繁荣于殷商、西周奴隶制时代。在《墨子·节葬下》记载:“天子杀殉,众者数百,寡者数十;将军大夫杀殉,众者数十,寡者数人。”进入封建社会,“殉葬”的残余仍在一定时期内出现。唐宋时期,“天子杀殉”已经较少见诸史册了。而到了明朝,从明太祖朱元璋至明景帝朱祁钰的历代皇帝在死时都惨无人道地以妃嫔殉葬,而在此期间,负担帝王如此,诸王、大臣亦循此风。迨至明英宗遗诏,禁止殉葬妃嫔,才从制度上宣告了宫妃殉葬制度的终结。

秦景公大墓发现166具殉葬者,全是生前最钟爱的人

做为野蛮皇族制度的代表“殉葬”制度死灰复燃,迅速推广开来,其范围之广,影响之深,为历朝所罕见。虽然在《明史》中,关于殉葬之事鲜有提及,即使偶然为之,也是轻描淡写的一笔带过,虽然我们无法还原历史的全部原貌,但是通过现有的史料记载还是可以对明朝殉葬制度有一个简单的了解。

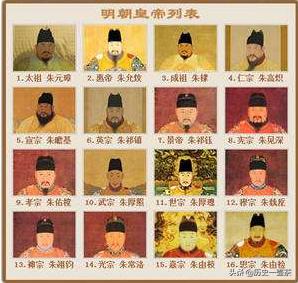

历经5帝而终的殉葬制度殉葬制度自明太祖朱元璋起历经成祖、仁宗、宣宗、景泰帝五世而终。

明朝皇帝顺序列表

1、重新开启殉葬先河的明太祖,据《明史》中记载“安太祖孝陵。凡妃嫔四十人。俱从身殉从葬。仅二人葬陵之东西。盖洪武中先殁者。”也就是说,这四十人当中,为太祖殉葬三十八人之多。因相关记载有限,故无法判定是否出自于明太祖个人意愿,殉葬者都是何人等问题。

可以肯定的是,这三十八人的殉葬开启了明代大规模宫妃殉葬的先河是断然无疑的。

2、其后的明成祖于永乐二十二年去世,遗诏称“丧礼一如高皇帝遗制”虽没有明确要求妃嫔殉葬,但是“高皇帝遗制”的意思在明显不过了。《万历野获编》亦称“至太宗长陵,则十六妃俱殉矣。”

3、至仁宗,“会典云:献陵七妃,三塟金山,余俱丛葬。”由此可推断,仁宗之从殉者至少有四人。

4、关于明宣宗殉葬之妃,据《太常考续》记载:“景陵宣德八妃,荣思贤妃吴氏,二妃、三妃、四妃、五妃、六妃、七妃、八妃,俱无谥号、姓氏,七位从葬,一葬金山。”所以追随宣宗殉葬的至少有七人。

5、至于景泰帝在英宗复辟之后,仅数月即崩殂。景帝虽是以王礼仪葬于金山,但是仍沿用了妃嫔殉葬之旧制。据《明史》记载,“景帝崩,英宗以其后宫唐氏等殉。”

参与殉葬的都是那些人?殉葬人的名单掌握在皇帝和权臣手中,一旦决定哪个妃嫔去殉葬,就必须不折不扣的执行,根本谈不上自愿不自愿,所以一般殉葬的人多为皇帝生前侍寝的宫女,她们占殉葬的大部分,明英宗生母可能就其中一位;

其次,从殉妃嫔,值得一提的是仁宗郭贵妃。郭贵妃曾生育三个皇子,按理而言,“例不当殉”,但郭贵妃“衔上恩,自裁以从天上。是时六宫止以贵妃为极贵,下中宫一等。”这在明代宫人殉葬中是极为罕见的;

第三类则是为进献贡妃,尤其是那些被当成贡品送来的高丽贡妃,据《李超实录》世宗卷二十六载:“前后选献 韩氏等女,皆殉大行皇帝……咨尔金氏(金黑),故康惠庄淑丽妃(韩氏封谥)之乳母也,丽妃恭事先帝,允称贤淑,及六御升遐,殒身以从。”

宫妃殉葬出现在物质、精神文明都很发达的明朝,无疑是历史的倒退。当我们把宫殉的“中兴”放到当时的历史下来观察,就不难发现。“宫殉”成型的历史条件极为成熟,简直是天时地利人。

1、明太祖做为明朝第一位皇帝,为继位子孙做好准备工作

我们前面已经说到从朱元璋的“宫殉三十八人”为开端。而这三十八人正是将朱元璋的政治意图暴露无遗。众所周知,朱元璋起自田亩,对元末的腐败统治、法纪废弛导致政治政权的衰败深有体会。故而十分重视对历代王朝治乱兴衰经验教训的总结。并依此做为自己治国行事的准则。

针对汉唐女宠、宦官、外戚威胁帝王政权的教训,他对后妃采取了携铁牌、立祖训、严教育的一些列措施。以防患于未然,是故:“明太祖鉴前代女祸,立纲陈纪,严守内教。”明太祖认为,要治国先需治家,治家就必须严守夫妻之道;而后妃们的主要职责是生儿育女,侍奉皇帝和处理后宫事务等,她们没有权利也绝对不能过问宫外之事和参与朝政。其次还要严格遵守等级,恩宠适度,使之尊卑有序。

由此可以看出朱元璋制定的后妃制度不可谓不严,不细,甚至超越汉唐。特别是他临终前,即将由其孙朱允炆(未经战事熏陶且政治经验不足)继承大统时,不得已作出这个釜底抽薪的办法“殉葬”,以至于减少导致政治不安的危险因素。

2、程朱理学盛行,宫廷与民间殉葬互相影响

元末明初理学得到进一步发展,理学宣扬:“存天理,灭人欲”的理念从新构建了封建礼教,提出了新的纲常伦理。它针对女性极力弘扬“饿死事小,失节事大”的理论。极力鼓吹“贞洁观”。程颐主张,当妇女的自然生命与儒家的贞洁观念发生冲突时,妇女应该牺牲自己的生命来保全理想人格。程颐的观点成为妇女们接受和认可的基本道德规范。

为了对后宫妃嫔进行思想教育,史家“多取患难颠沛,杀身殉义之事”,而这些事例大多来自于民间民妇殉夫之类事例。做为“母仪典范”后妃们在皇帝死后,主动殉夫成为了崇高妇德的表现,成为了母仪天下的最佳方式、最高典范。这有逆向推动了明代民间妇女殉葬行为的发展和高潮。

这段情节出自第48回《儒林外史·王氏女惨然殉夫》。主要写徽州府老秀才王玉辉的三女儿绝食殉夫的故事。

就这样在当时特殊的社会环境和文化背景下,明朝统治者真是没费一兵一卒,就在妃嫔“自我表率”和民间“尊崇效仿”的“如火如荼”的开展了下去……

3、“舍得一身剐”,换得几世封荫

宫妃做为皇帝或藩王的姬妾,在帝王死后,她们出于某种目的的考虑(如加封或优恤),与其被迫从殉倒不如“自愿”。而明朝也愿意对生殉宫人的家属,给予一定的优待,以缓和矛盾。史官往往将其做为美德予以表彰。

“太祖崩,宫人多从死者。建文、永乐时相继优恤。若张凤、李横、赵福、张壁、汪宾诸家,皆自锦衣卫所试百户、散骑带刀舍人进千百户,带俸世袭,人谓之‘太祖朝天户女’。”程嗣章于《明宫词》中专门描写这些“朝天女户”的悲惨命运:”掖庭侍奉已多年,恩泽常优雨露偏。龙驭上宾初进爵,可怜女户尽朝天。”然而统治者的假仁假义,并不能掩盖他们“吃人”的本质。

值得一提的是,明朝统治者自身对殉葬制度讳莫如深,明代丧葬礼仪及其隆重,有一套严格执行的程序,其规制皆有章可循,然而宫人殉葬并无明确史料记载,很有可能是统治者避而不谈。以至于英宗在废除这一制度时,不得不找“吾不忍”这样的借口。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com