戏曲头冠简介(宁戴烂莫戴乱)

戏曲盔头是传统戏曲中演员所戴各种冠帽的通称。俗称戏帽。戏曲盔头注重装饰性,常缀以珠花、绒球、丝绦、雉尾等,同穿着的戏曲服装相协调。在传统戏曲中,色彩绚丽的帽饰不仅能够帮助观众认识角色,同时,又有助于演员的表演。

传统戏曲的帽饰,大都有其生活依据。象皇帝所戴的“天平冠”又名“玉皇冠”、“冲天冠”和“日月冠”,造型来自周秦皇帝的礼帽,这在唐代著名画家阎立本的《列帝图卷》中可以看到。周、秦、两汉,至隋、唐、宋、元、明清各个历史朝代,也都有着不同的盔帽。在官阶制度十分森严的封建社会里,连庶民工商百姓也各有其本色打扮。前辈艺人正是从生活实际出发,不断吸收各个历史时期的巾帽式样特点加以筛选美化,逐渐形成今天这一整套模式化的帽饰艺术。

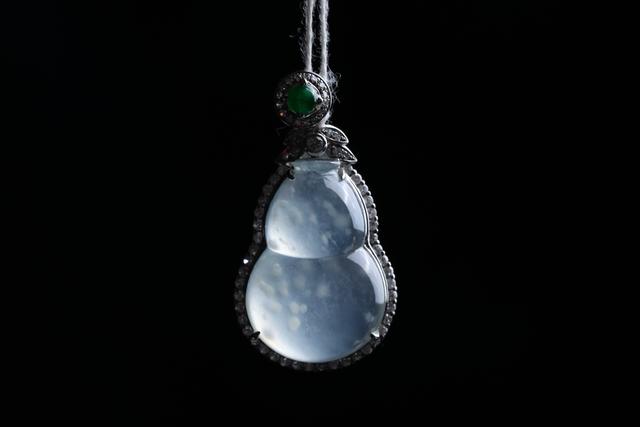

天平冠

比如,舞台上的学士巾,就是根据唐代文人学士的生活巾帽仿制而成的;相貂是宋代的官帽,乌纱帽是明代官吏的公服礼帽,等等。拿乌纱帽来说吧,东晋成帝时让宫廷做事的人戴上用黑纱制成帽子,名曰“乌纱帽”。南朝宋明帝初,建安王休仁创制了一种用黑纱抽扎帽边的帽子,也叫“乌纱帽”,官民都可戴用。到了隋朝、贵臣多穿黄绫袍戴乌纱帽。其后逐渐流行于民间,贵贱皆可用。《中华古今注》载:唐高祖武德九年(公626年),曾下诏书曰:“从今以后,天子服乌纱帽,百官士庶皆同服之。”

戏曲中的官员

这说明在漫长的封建社会,乌纱帽几经改进演变,很多时候被作为“常服”。要说乌纱帽真正成为官位的象征和代名词,应是明代以后的事。据《明史·舆服志》载:“洪武三年定,凡常朝视事,以乌纱帽、团领衫、束带为公服。”其形制是“顶微平,展角阔寸余,长五寸许,系以垂带,皂纱为之。”从此,乌纱帽便成为仅只有官员才能戴的至高无上的礼帽,“戴乌纱帽”也成了官员的代名词。戏曲舞台又少不了官员角色的出现,所以纱帽成为一种常用盔头。

戏曲中的皇帝

戏曲盔头一般分巾帽、盔帽两类。巾帽用绸缎等加以刺绣缝制,质地较软。盔帽用硬纸板制成帽坯,上面装饰龙、凤、狮、虎等图案,再镂上各种金银彩色花纹,插配绒球、广珠或缀以绦穗而成。根据盔头所标志的角色身份又有许多品种。如冠分为皇帝戴的九龙冠,皇后戴的凤冠、太子戴的紫金冠等7~8个品种;盔分为元帅戴的帅盔、大将戴的将盔、关羽戴的夫子盔、项羽戴的霸王盔等20多个品种;巾分为有皇巾、相巾、八卦巾、员外巾、扎巾、武生巾、文生巾、高方巾、包巾、皂隶巾、大板巾、学士巾、道姑巾、鸭尾巾、四轮巾、八仙巾、桥梁巾、报子巾、披巾、豆包巾、棒槌巾等近30个品种;帽分为公帽、侯帽、纱帽、僧帽、红缨帽等20多个品种。各种盔头又可有几种不同的颜色。如文生巾有大红、果绿、湖蓝、绯红、银灰等颜色,员外巾有古铜、白、黑等颜色。此外,演出时所用的面具如“加官”、“娃娃”等也属于盔头一类。近些年,在新编历史剧的演出中,还不断有新式盔帽出现。或者在传统盔帽上加以变化,或者依据历史资料加以创新,因此,戏曲的帽饰必将更加丰富和完善。

戏曲中的元帅

戏行有言:“宁戴烂,勿戴乱。”帽饰是根据人物的性格特点、化妆造型和歌舞表演的格局而设计的,所以,剧中人所穿服饰该配什么头帽,便都有着严格的规定。皇帝的蟒袍配王帽、平天冠、九龙冠;宰相的蟒袍配相貂;元帅的蟒靠配帅盔、夫子盔;官员的官衣配乌纱帽;武将的战衣靠甲配虎头盔、狮子盔、倒缨盔、扎巾;扎靠的巾帼女将戴七星额子、鸡盔、蝴蝶盔;绿林好汉的密门纽扣侉衣和英雄衣配缀满绒球的花罗帽。此外,书生戴文生巾,龙套戴报子巾,赌棍二流子戴四轮巾,刽子手戴披巾,兵卒戴虎头帽,劳动人民戴白毡帽,不束发的童仆和村童戴一字巾,渔人樵夫戴草帽圈,等等。配戴错了,就会闹出张冠李戴的笑话来。

戏曲中的驸马

帽饰中的各种附件也不可忽视,同样戴一顶纱帽,插上金花是状元,加上套翅是驸马。盔头上扎红带表明这是神,如果披上黑纱那则成了魂,故将这块黑纱称为“魂帕”。民族之别,也常以用不用翎子和狐尾作为主要标记。

舞台上频频出现的戏曲帽饰是有一定的历史性的,但又非全然历史性的,而是被泛历史主义地应用着,比如九龙冠各个朝代的皇帝角色都可用。这一角色该如何戴用,着眼的首先是看他的身份和性格,至于所处的年代,则仅仅放在次要的位置上。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com