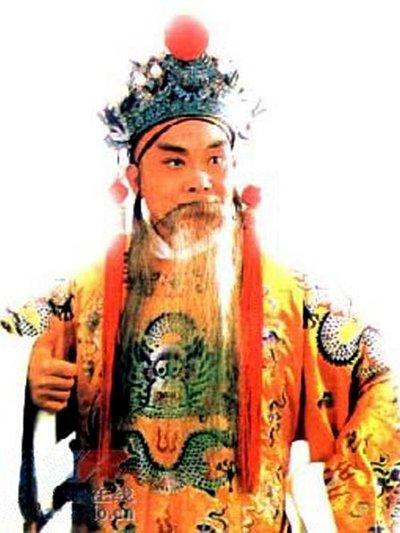

唐喜成早期豫剧精选(喜结豫剧一生缘)

曾经哺育过“中华人文始祖”黄帝的双洎河,自登封嵩山蜿蜒而下,如蛟龙摆尾般穿越豫东平原。双洎河古称洧水,《诗经》中便有“溱与洧,方涣涣兮”的佳句,河南省尉氏县洧川镇也因洧水流过而得名。

洧川镇历史悠久、人杰地灵,文化底蕴深厚,当地流传的顺口溜“八保洧川八台戏,庄稼地里藏戏迷”形容当地戏曲爱好者众多,国家一级演员、豫剧唐派艺术创始人唐喜成就是其中之一。

一

唐喜成,小名叫唐发伸,1924年7月24日出生于洧川县(今尉氏县洧川镇)湾里河村一个贫苦农民家庭。其父唐香根十几岁被抓过壮丁,染上吸大烟的恶习,把家中仅有的几亩地也给吸没了。

父亲不争气,怎样把孩子养大成人?作为母亲可谓度日如年,日子实在过不下去了,就只得求亲告友。唐喜成的姥姥家在洧川城北花桥刘村,姨家在洧川西关,唐喜成从小便不得不三天两头到亲戚家讨吃要喝。亲戚们见到可怜的唐喜成,自是不忍心让他饿着肚子,但无奈家家都不富裕,也只能尽力打点他一点。就这样从姨家到舅家,从舅家到姨家串房檐求人施舍。

虽说是亲戚,但时间长了,唐喜成也觉得无脸再去讨要。一天,母亲又叫唐喜成去他姨家要点儿吃的,唐喜成死活都不肯去。实在没法,母亲只好抱着他的弟弟,拉着唐喜成回花桥刘村她娘家去了。

唐喜成每次到他舅家,总要经过县城,而小小的县城最令他感兴趣的地方就是戏院了。每次经过戏院,唐喜成就会被那“叮咣叮咣”的锣鼓声吸引。好奇的他多想看一看戏啊!但是没钱买不了戏票,怎么能进戏院看戏呢?

唐喜成姥姥家对面住着一个当时很有名气的豫剧演员叫刘玉梅,她经常与弟弟刘宏卢一起在院里练功。唐喜成每次到姥姥家住时就经常趴在墙头上看他们练功。

一次,唐喜成在看他们练功时,也跟着比划起来,一不小心从墙头上掉了下来,刘玉梅看到笑了起来。唐喜成站起来笑着说:“姑姑,让我也跟着你们学练功吧?”“你都会啥?”刘玉梅笑着问。“我会打马车轱辘,蝎子倒爬墙。”唐喜成说着就开始表演。

回到家,唐喜成就嚷着母亲要跟刘玉梅学唱戏,母亲心里却觉得很不是滋味,“鹌鹑、戏子、麻利猴”在当时都是人们的玩物,属于下九流,死了都不能入老坟。母亲心里是一百个不愿意让唐喜成入这一行。

一天夜里,唐喜成蒙眬中觉得家里好像来了一个人,与父亲不知道说了些什么。第二天起来,唐喜成见锅台上有八块白光明亮的银圆。唐喜成看了看,又摸了摸,想叫弟弟也来玩玩这玩意儿,可怎么也不见弟弟了。直到晚上,唐喜成才知道自己的弟弟被卖给了人家,他恨不得把那银圆砸个粉碎,可银圆早已不见了。

二

唐喜成8岁时,家里唯一的两间草房也卖给了人家,生活没了着落,母亲整日以泪洗面。因唐喜成从小喜欢跟着大人哼戏,他10岁那年,母亲不得已让他投奔长葛万乐社科班学戏。

长葛万乐社科班设在西关天爷庙的关公大殿里,殿堂共3间,中间还供着关帝的塑像和神龛香案,右边是戏班的伙房,左边的一间用草搭了个地铺,蒙上了一个破帐篷幕布,二三十个学生,不分男女,再加上五六个老师,全都睡在里面,其住宿生活条件之差可想而知。

当时的规矩,凡是想入戏班学戏的须跟班主订一个生死合同,在科班学习期间打死勿论,逃跑、生病概不负责。

唐喜成在万乐社科班里学戏期间,戏班的班主人称外号“五阎王”,此人性格暴戾、喜怒无常。

在科班里打人比吃饭还家常,学戏不会要挨打,排演站错也要挨打,演出“扒戏”更要挨打。挨打除本人外,还有一种叫“满堂红”的,所有的学员都要陪着挨打。

有一次,一个学员在排戏时出了错,散戏后“五阎王”叫所有男女学员一律到关爷像前撅起屁股,在每个人的屁股上连打八棍。打到最小的那个学员时下手有些重了,唐喜成忍不住叫了一声:“乖乖!”这一下“五阎王”更生气了:“什么?你敢叫乖乖,撅起来再打八棍。”就这样又从小到大打了一轮,唐喜成调皮地问了一句:“这算啥打法?”同伴说:“这叫双满堂。”

唐喜成虽然在万乐社科班没少挨打受气,但是因为学习用心,很快学得有模有样。

一天,戏班上演《困铜台》,扮演国母的师傅突然病倒了,掌班急得团团转。唐喜成看大家着急的样子,心想我上吧,可又怕拿不下来,又一想砸到台上,总比开不了锣强。于是他毛遂自荐,大胆地顶替了这个角色,谁知一出戏演下来,非但没有忘词儿,而且唱腔洪亮,角色刻画得极其成功。掌班意外发现了这个唐喜成还真是个唱戏的料,从此对他刮目相看,开始重点培养。

此后,师傅让他重点练习扮演《双官诰》后段里三娘的角色、《对花枪》中姜桂枝的角色、《天仙配》中七仙女的角色、《穆桂英挂帅》中穆桂英的角色等剧中的主要角色,登台演出都发挥得非常好。

唐喜成又先后跟师傅学了《跪母求药》和《老杨山》两出戏,唱刀马旦及花旦,一下子丰富了万乐班的演出剧目,唐喜成逐渐成了戏班中的风云人物。因为唐喜成一人能扮几个角色,又加上他的唱腔中夹着一丝童稚,所以观众们亲切地送给他一个外号“一拿三(旦角、生角、花脸),响八县”,万乐班的名声也随之大振。

唱了几年响戏后,唐喜成17岁那年,他唱腔中那股童稚味就是戏曲行里的“童腔”突然没有了,再唱出来的台词不像以前那样有感染力了,这对于初露锋芒的他来说是个不小的打击。为此,他也一度消沉过甚至想离开这个行业。

看着唐喜成整天忧心忡忡无心唱戏,师傅看在眼里急在心里,经常安慰他说:“没有‘大本腔’(戏曲专业术语),还有‘二本腔’(戏曲专业术语)。”

在师傅的耐心劝导下,唐喜成开始苦练“二本腔”。他在地上挖个碗口大一尺多深的坑,头天睡觉前,向坑里灌满水,第二天起五更趴在坑边对着坑口喊嗓子,以增强声音的穿透力。冬练三九,夏练三伏,世上无难事,只怕有心人,通过一番刻苦练习,唐喜成终于又练出了一副好嗓子,他的“二本腔”声音浑厚、雄壮有力,特别是在人物对白时,无形中给人一种神圣不可抗拒的震撼力。

唐喜成在苦练嗓子的同时,丝毫没有放松作为一名武生基本功的训练。因为他从小家贫,经常吃糠咽菜,饥饱不匀,常常闹干结,小小年纪竟起了大痔疮,每次练功过久就会流血,严重时疼得他连走路都很困难。尽管如此,唐喜成仍坚持刻苦训练、忍痛练功。一次翻大提,起翻之后没有落好,他一头窝在地下。整个身子全砸在头上,下巴壳顶在胸口上,压断了一根胸骨,他对着胸口拍了拍、理了理,忍痛继续练功。

三

当时各个戏班人员的流动性非常大,“跳槽”是常见的现象。唐喜成18岁时,和师妹一起去了中牟县土墙村戏班搭戏。这个戏班是由大地主张凤阁操办的,此人兵、警、政、匪都有交往,在当地的影响非常大。

唐喜成到了土墙村戏班后,张凤阁非常器重他,当时的土墙村戏班最有名气的角儿是兰海棠,唱的是青衣花旦,唐喜成唱的是小生,因唐喜成唱功深厚,很受兰海棠青睐。唐喜成这个名字,也是兰海棠起的。

1942年,河南遇上了百年不遇的大灾荒,中原兵荒马乱、民不聊生,中牟县土墙村戏班被迫解散,唐喜成跟随鼓师焦中喜先后辗转许昌、开封等地。

在许昌他们加入“一道撤”戏班,不久便被友民剧社掌班的阎彩云聘请到“二油梆”戏班,唐喜成与豫剧大师阎立品合作演出《义烈风》《天仙配》等剧。在《天仙配》中,阎立品饰演七仙女,唐喜成饰演董永,一生一旦,很快成为许昌街头巷尾人们谈论的话题。

阎立品德艺双馨,在观众心目中威望很高,其嗓子、唱腔、扮装均好,且表演到位、情感真挚,唐喜成与当时这样的名角配戏,表演艺术突飞猛进。

抗战结束后,唐喜成到开封、郑州等地同李葆珠、马金凤、桑振君等名家一起演出《凌云志》《义凤烈》《大狼山》等剧,所演戏剧场场爆满、座无虚席。

四

中华人民共和国成立后,唐喜成随人民群众一起翻身做了主人,昔日的“下九流”成了深受人民群众欢迎的文艺工作者。 1951年至1956年,他先后在中原豫剧团、河南省人民剧院、省歌舞团、省豫剧二团工作,并与当时的“豫剧皇后”陈素真合演了《霄壤记》等剧目。

1956年参加全省戏剧观摩演出,唐喜成以音域宽广、声音洪亮、吐字清晰、控制自如、高低音衔接自然,荣获演员一等奖。1958年以来,唐喜成以演老生为主,无论是《洛阳令》中的董宣、《三哭殿》中的唐王李世民,还是《辕门斩子》中的杨延景等,在剧中塑造了众多正直、廉明、潇洒的生角形象,被广大观众认可。

由于唐喜成成绩突出,1958年,河南省豫剧院党委批准他加入中国共产党。得知这一消息,他激动万分,一个昔日贫困潦倒、受人歧视的“下九流”戏子成为受人尊重的人民艺术家,如果没有共产党,怎么会有今天的幸福生活?“我要听党的话,永远跟党走!”唐喜成在心里默默地向党宣誓。

一天下午,唐喜成正在练功,省豫剧团盖团长急匆匆地跑来告诉唐喜成:“快到剧场,有重要任务。”

当唐喜成坐在化妆桌前时,团长宣布:“今晚为中央首长演出,毛主席和中央首长来看我们的戏。”

当晚剧团为毛泽东等中央首长演出的是豫剧名篇《打金枝》。演出谢幕时,他看到毛泽东和中央首长们站在观众席里,向着舞台鼓掌。毛泽东笑得那么畅快开心。随后,只见一些首长从两边的通道上了舞台,毛泽东以矫健的步伐迈上舞台,顿时剧场上下一片欢腾,毛泽东向观众们频频招手致意,由于唐喜成站的是前排中间,离毛泽东近在咫尺,他激动的心情更是难以言表。

1960年7月中旬,中国文学艺术工作者联合会第三次代表大会在北京人民大会堂召开,唐喜成被选为代表,他激动地进入庄严的人民大会堂,毛泽东及中央领导参加了开幕式,能同中央领导同坐一起开会、研讨文学艺术的方针大计,这是唐喜成从来没敢想过的。会议期间,毛泽东还请代表们到中南海合影留念。

1963年,唐喜成被选为河南省第三届人民代表大会代表;1980年5月,被推选为河南省文学艺术工作者、河南省政协第二次代表大会委员。

五

唐喜成的演出取得了一次又一次的成功,但是他仍然天天坚持练功,不肯有丝毫懈怠。

《十五贯》剧中有段摇晃乌纱帽的表演,他定制了两顶乌纱帽,每天下班回家都把乌纱帽戴在头上,体会使纱帽翘上下抖动、左翘单动、右翘单动、左右翅上下逆反方向动、左右翘轮转式滚动的动作,最终熟练掌握了不同动作所需把握的力度和技巧,使得人物形象的表演更加栩栩如生。

新编历史剧《血溅乌纱》是一个唱、念并重的戏,人物思想感情变化十分复杂。唐喜成饰演严天民,与意欲掩盖此错案的知县展开斗争的那段戏,对话节奏紧凑,字字铿锵有力,动作幅度到位,形象传神。

为了使剧中的表演更加生动传神,唐喜成还专门练了一套“咬牙功”,将牙齿咬得“吱吱”发响,这就有别于戏中其他人物的生气之态了,使之成为严天民这个人物的独有一功,给观众留下了很深的印象。

在家喻户晓的豫剧《三哭殿》中,唐喜成对唐王李世民这一角色的塑造更是达到了前无古人、后无来者的高度。

这出戏最使人称道的是,他把帝王家的是非矛盾表现得如此家常和富有人情味。针对外孙秦英失手打死爱妃的父亲詹太师一事,把李世民这一形象推向了矛盾漩涡的中心,一边是哭泣的爱妃,一边是触犯王法的外孙,一边是带子请罪求情的公主以及为他们母子撑腰的皇后。唐喜成对处于此情此景中李世民的心理把握的分寸、或白或唱的火候,处理得无不恰到好处。唐喜成把一个胸怀家国大事又懂人情世故的唐王李世民演得活灵活现,使观众从唐喜成细腻的表演中得到了极大的艺术享受。

唐喜成在《三哭殿》中的出色表演,使其在豫剧这一传统艺术中形成了独特的门派——“唐派”,唐派的表演风格深受观众喜爱,也使得许多剧团争相学排,许多演员模仿演唱,纷纷要求拜他为师。

1962年,浚县豫剧团团长贾迁聚由县城跑到省会郑州,求人介绍,拜唐喜成为师,随后又跟着河南省豫剧院二团到中南五省巡回演出,边演出边观摩。唐喜成教他发声方法与共鸣用气等诀窍,使他原有的“二本腔”更加洪亮,最终成为唐喜成的得意高徒。

除了贾迁聚,唐喜成还培养和指导了临颍县的张富成、平舆县的叶华、焦作的周建宜、襄城的颜永江、邓州市的索景池、宜阳县的赵怀信、邯郸市的李素琴等名角,使得河南梨园一时人才济济。

六1984年,唐喜成退休后搬进上级给他盖的专家楼,按理说他完全可以享受天伦之乐、安度晚年了,可是他退而不休。用他自己的话说:“我的乐趣在舞台上,三天不听锣鼓响,心里就觉得少点儿什么,只有登上舞台,面对观众进入艺术创造的妙境,那才乐在其中呢!”

1986年6月,应四川省文化厅和省政府外事组的邀请,豫剧二团赴川为解放军进行慰问演出,他不顾体弱多病随团演出,担任艺术顾问,使演出获得了极大的成功。

1987年,唐喜成在郑州参加了由常香玉发起的为大兴安岭森林火灾搞救援赞助的义演活动。义演结束后,他又随河南省二团到豫南等地演出。由于天气炎热,在前往演出的途中患心肌梗塞,昏倒在汽车上,幸亏抢救及时才算脱离了生命危险。

康复以后,唐喜成仍然坚持登台表演,为了使传统文化后继有人,他更加着重对戏曲接班人的关心和培养,他看到长垣戏校的生活和学习条件差,便拿出自己演出的奖金,捐给了戏校,以促进晚辈对戏曲文化的传承。

1993年,唐喜成积劳成疾,因病医治无效病故,享年69岁。

作为中国戏曲家协会会员、河南省政协委员、国家一级演员,唐喜成虽然已经离开我们近30个春秋了,但他那精湛的表演艺术、高尚的品德和刻苦学习、不断创新的精神,将永远激励着我们,为弘扬民族文化发展、繁荣豫剧事业而努力奋斗。

“喜结豫剧一生缘,成就唐派万世功。”正是对唐喜成一生的生动写照。

(文章来源 开封日报 图片来自网络 )

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com