4500字解读易经周礼(咬文嚼字之再说)

在昨天的文章《咬文嚼字之:「也」字是「女阴」之象形?》中,反对李敖的观点:「也」是「女阴」的象形字,其实「也」就是从「口」从「乙」的形声兼会意字。

同时谈到了「也、它」上古音相同,所以在当做「声符」表音的时候经常混用不分,比如「蛇」其实在古籍中也可读为「也」:

《字彙補》:蛇,以遮切,音「耶」。

《集韻》:蛇,以遮切,關中謂毒蟲曰蛇。

「蛇」有个异体形声字「虵」,张飞拿的武器叫「丈八蛇矛」,古籍中叫:鍦(鉈),读「也」。

「蛇」有几种读音:

(引自《汉语大字典》第二版,页3038)

(「也」可以标多个音,比如:地、施,这就涉及上古音、中古音的演变比较复杂,就不多谈了。其实「施」也是多音字,有一读音为「也」)

「也」作为「声符」汉字「匜」,就属于一例「也、它」混用,昨天交代不够详细,此文详论「匜」的的古、今文字演变和来龙去脉。

(图引自维基百科)

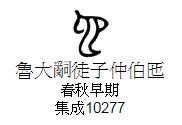

在先秦金文中,有直接借用「它」(「蛇」的本字)字来表示青铜器「匜」:

也造了一个从「金」或者从「皿」的形声字(或二者皆从):

还有一个疑似从「氏」或者「尸」的形声字:

(「匜」的金文和着录信息引自台湾史语所--小学堂)

为什么「氏、尸」可以给「匜」标音呢?

因为「古无舌上音」,今天汉语拼音中的卷舌音:「zhi、chi、shi」,在上古是没有的,中古以后才分化出来,「氏、尸」的上古音跟「也」很相近,比如:至今广东话中将「做事」说成「做也」,就是古音的遗留。在甲骨文中「夷」字是用「尸」来表示,就是「假借」。

在《說文》中才开始见到形体比较简单的「匜」字的篆文:

(引自《說文 篆文》)

「匜」字的演变脉络:

(引自《字源》,册下,页1118)

如果比较绕难以理解,我就尽量说简化一点的结论。

「也、它」上古音相近或者相同,所以,在先秦古文字中:

有的诸侯国的金文中曾借用「它(蛇)」表示青铜器「匜」。

有的诸侯国的金文也造了从「金」从「皿」从「它」的形声字,来表示青铜器「匜」。

秦代秦始皇统一文字,改用比较简单的形声字「匜」。秦国关中方言把「它」读「也」。

许慎《說文解字序》中曾说秦代以前:

田畴异亩,车途异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。秦始皇初始天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合作者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。

我们知道春秋战国时代,不但度、量、衡都不是统一,连文字也不统一,不同诸侯国的言语不同声,也导致文字也不统一,特别是形声字,不同的方言就会用不同声符来标音,这也是汉字异体字的来源之一。

那么,青铜器「匜」是一个什么东西呢?有什么用途呢?

现在有一批「网络学者」,释诂考古总喜欢在「生殖器」上做文章来哗众取宠,简直是斯文扫地。

比如这位叫倪方六的,跟着人云亦云说「也」是「女阴」也罢,竟然说「匜」是古代女人洗下体的的青铜器:

倪方六甚至还说因为「也」是女人洗下体的用具,所以,用来赞叹美女、少妇说「也、啊」,也就成了语气词。这TM的什么狗屁逻辑?胡邹八扯,信口开河到了这种程度,我只能给跪!

搜索了一下,倪方六还是知名的传媒人和文化人:

其实,青铜器「匜」是周代的礼器,与「盘、盉」组合,用于周代的「沃盥之礼」。

我们知道自古以来华夏以「礼仪之邦」自居,但这并不是「意淫」或「傲娇」,这是货真价实的,,「礼仪之邦」就是源自复杂繁缛的周礼。周礼中「沃盥之礼」是非常讲究的。

那「沃盥之礼」是干什么呢?

就是「洗手」。

那「洗手」讲究到了一个什么地步呢?

先看先秦文献《礼记》的记载:

清 夏炘 《学礼 管释·释槃》:

奉匜者以流注水於手,奉槃者自下承之,盥水悉注於槃,盥卒又授巾拭之。若是者谓之盥槃。

从文献的记载可以看出:

「沃盥」就是三个奴佣伺候一个贵族用流动的水洗手。

先秦席地跪坐,只有「几」,没有「桌」,所以,贵族站着洗手,就要一个二十岁以下的奴佣,跪在地下,用头顶着盘子,一个年纪大一点的奴佣持匜倒水,洗完手以后,一个老者拿着干毛巾递过来擦手。

中央电视台有个纪录片叫《青铜王朝》,模拟过「沃盥之礼」的过程,有兴趣的可以去看一下。截一张图:

其实央视模拟得不够好,文献记载青铜盘是用奴隶跪着用头顶,而不是跪着用手拿,出土文物【墙盘】证明了这一点,【墙盘】的底下有一个光滑且长期磨损出来凹形,历史学者推测,说明先秦贵族遵守礼仪是很严格的,奴隶只有经常用头顶着,才有这样的情况出现。

「沃盥」中「倒水」和「顶盘」两个佣人是比较低等的,汉字【童】和【妾】就说的这种人都从【辛】,战俘或者罪犯为奴的人,

《说文解字》:「童,男有辠曰奴,奴曰童,女曰妾。从䇂,重省声。

古代的「童」一般要把头顶的头发剃掉,一是羞辱,恐怕二就是便于「顶盘子」?

「沃盥」中递毛巾的「盥卒」就是奴隶中的「高等奴隶」,相当于管家之类的,见《说文》的解释:

《说文解字》:「卒,隶人给事者衣为卒。卒,衣有题识者。」

所以,把青铜礼器「匜」说成是专洗女人下体的器具,是多么的荒唐。

虽说,是人都难免不会犯错误,难免不有所纰漏,但是,这不是什么「高端疑难问题」,信息时代各类信息唾手可得,而且作为一位自诩为「历史研究者」的文化传媒人,只要稍微发点疑问,不偏听偏信,就不会得出这么奇葩的结论。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com