邳州泇口古庙遗址(邳州古遗址考之一)

大汶口文化是我国新石器时代的一种文化,是黄河流域人类从母系社会过渡到父系社会的关键时期的文化。在这一时期发现的遗址中,以山东泰安大汶口遗址最为典型,故命名为大汶口文化。

大汶口文化的发现和确定是中国学术史上的一件大事。此前,关于黄河流域早于青铜时代的文化遗存,人们熟知的是仰韶文化和龙山文化。仰韶文化在西,主要分布于中原地区,龙山文化居东,主要分布于黄河下游一带。一种比较流行的观点认为,仰韶文化起源于西方,自西向东发展,而龙山文化则产生于东部沿海,循着由东向西的方向推进。因此,人们在认识上形成了仰韶、龙山文化东西二元对立的观念,从而与傅斯年在古史上提出的“夷夏东西说”相互印证,一时成为不易之论。大汶口文化的发现和确立,使龙山文化的来源最终获得解决,从而初步认识到中原和东方是两个相互独立的文化区系,最终把人们从仰韶、龙山文化东西二元对立的格局中完全解脱出来,为后来中国史前文化多元区系学说的建立奠定了基础。

经过多年的发掘和研究表明,大汶口文化自身经历了一个较长时期的发展过程,这一过程可以划分为早期、中期、晚期三个大的发展阶段。结合已有的碳十四测年数据一般将大汶口文化的绝对年代推定在距今6000——4600年之间,前后经历了1500多年的时间。而其早中期的分界约在距今5500多年的时间,中晚期的分界约距今5000年前后。

大汶口文化的分布范围也有一个发展的过程:早期阶段,大体包括京杭大运河以东的山东省和江苏省淮河以北地区;中期阶段开始,大汶口文化的分布区有外扩的趋势,主要是向西南方向推进;到晚期阶段,鲁西南的菏泽市、皖北的宿州市、淮北市、亳州市和阜阳市的一部分、豫东的商丘市、周口市的一部分,成为新的大汶口文化分布区。

大汶口文化发现之初的邳州市戴庄镇刘林遗址、四户镇大墩子遗址以及后来发现的梁王城遗址等三处遗址,均是国家级重点保护遗址,在大汶口文化的研究历史上具有重要意义。

刘林遗址出土文物(下同)

大汶口文化与刘林遗址

刘林遗址位于江苏省北端的邳州市,地处运河的分洪道之内,其上有较厚的淤土堆积。遗址面积只有2万多平方米,因遗址上有刘姓现代墓地,故称为刘林。该遗址于1959年发现,1960年春和1964年春,南京博物院在此进行了两次发掘,揭露面积达4000平方米,发现了197座大汶口文化早期阶段墓葬。墓葬分群分组埋葬,多数墓葬没有发现墓坑,埋葬以单人一次葬为主,随葬品的数量不多,一般都在1-8件之间。刘林遗址是苏北地区第一次经过大面积发掘的大汶口文化遗址,比较完整地揭示了大汶文化早期阶段的文化内涵和特征。

体现时代特点的刘林遗址

埋葬习俗和丧葬制度是古代社会文化的重要内容之一。从某种意义上可以说墓地是聚落的一个组成部分,如果说居址是活人居住的聚落,那么墓地就是相同的人群死后“居住”的聚落。所以,聚落考古学的研究方法同样适用于墓地。古代墓地位置的选择、墓地内部墓葬的排列、组合和具体墓葬的人体安置方式,都是当时人们的思想意识和观念、社会客观存在 的折射和缩影。因此,墓葬的分析和研究在考古学研究中占有相当重要的地位。

刘林遗址经1960、1964年两次发掘,揭露面积达 4000平方米,发现大汶口文化早期阶段墓葬197座,是同时发现墓葬数量较多的墓地之一。

刘林墓地局限在一个南北约130米、东西约60米范围之内,按墓葬的空间分布和组合情况,又可分为六个墓群,最多的一群有40多座墓葬,最少的为20余座。墓群之内又可以进一步划分为2-3个墓组。这样,刘林大汶口文化墓地就存在着墓地、墓群和墓组三层结构。

纵观刘林墓地的墓葬,墓埋葬习俗基本一致,如绝大多数墓葬者的头向为北偏东,除极个别之外葬式均为仰身直肢,不少墓主有手握獐牙的现象等等。因此,可以认为整个墓地的葬入者生前属于同一个社会组织。于是,刘林墓地的三层结构 应代表了三层社会组织。

整个墓地为第一级。由于六个墓群在年代上有相对早晚,所以同时使用的墓群大体有四个,其所包含的日常人口数量可能不足100人,这种规模的社会组织应该属于氏族这一层次。

墓群为第二级。一个墓群为一个家族,日常人口维持在20人左右,他是由血缘关系亲密的若干个家庭组成的,由于发展的不平衡性,各家族的人口规模有相当大的差别。

墓群内的墓组为第三级。一个墓组代表一个家庭。在当时的社会生产力水平和生产条件下,拥有较多的劳动力是维系生存的基本保证。因此,这种家庭通常表现为人口较多、劳动力较为充裕的大家庭形式。

兴旺发达的家畜饲养业

将野生动物有选择地训养为家畜,是人类历史上的一大发明。它的起源与农业的发生约略同时或略早。至大汶口文化时期,家畜的饲养已经有了数千年的发展历史,无论是家畜的种类还是饲养技术均达到了历史上一个较高水平。家畜饲养不仅成为当时人们生活中肉食的重要来源,而且还可以提供皮毛资源和畜力。从各种现象分析,在当时人们的心目中,以猪为主的家畜已升华为财富的象征,所以才会在墓葬内出现大量殉葬猪骨的现象。

从刘林遗址发掘情况看,大汶口文化早期阶段的家畜饲养就已经相当的发达,当时饲养的家畜种类主要是猪和狗,还有牛和羊。如刘林遗址第二期发掘的一条灰沟北段底部有20个猪牙床堆放在一起,在文化层内出土的猪牙床计有171件,牛牙床及牛牙30件、狗牙床12件和羊牙床8件。遗址还有用整狗随葬的现象。

走向成熟的制陶业

陶器是人们的日常生活的必需品,陶器是人类第一次利用粘土的物理性能创造出来的新物品,所以。陶器的发明一般被作为进入新石器时代的重要标志来看待。大汶口文化的制陶业处于陶器生产历史上一个飞速发展的时期,为其后的龙山文化达到制陶史上的巅峰奠定了基础。特别到大汶口文化早期,彩陶艺术得到了迅速发展并达到了鼎盛时期。

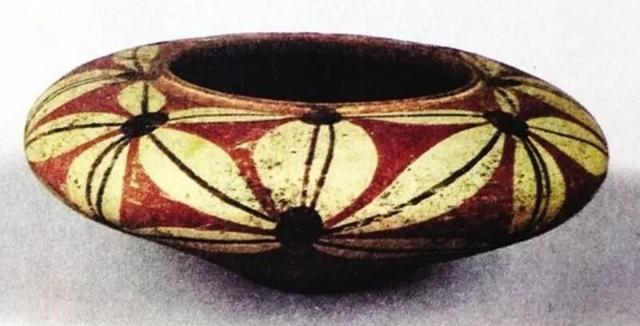

从刘林遗址出土的陶器看,这一时期的彩陶不仅繁荣,而且形成了自身的艺术风格。彩陶的颜色以黑、红两彩为主,也有白、黄、褐色,用彩手法有单彩和复彩之分。由于当时烧制技术还比较简单,所以陶器的颜色以红陶或红褐陶为主。

遗址反映的丧葬礼仪和习俗

埋葬死者时的礼仪活动是中国早期礼制的重要组成部分。大汶口文化历时长达1500余年,其本身的埋葬制度与习俗,在这一长时段的发展过程中,既有对传统的继承,也有很大的发展变化,但无不反映着那个时代的特征。如刘林墓地,发现的近200座墓葬葬于同一墓地(由于没有全部揭露和历代的破坏,这一数字显然不是这一墓地的全部),根据相互之间的组合形式和排列特点,墓地内部还可以进一步划分为六个墓群。每个墓群由20-30人至40-50人不等。分析埋葬的人数和内部的相互关系,可以确定这一墓地所代表的社会组织应该是氏族。而到了大汶口文化中期和晚期,基地的规模普遍变得越来越小。由此看出,墓地规模经历了一个由大到小的发展过程,这一变化所蕴含的社会意义,应该是代表了由氏族到家族的变迁。

从宏观上考察大汶口文化墓地随葬品的变迁,可以发现,它大体经历了一个从无到有、由少到多和自相对平均至贫富分化日益严重的发展过程。

刘林遗址属大汶口文化早期,由于社会经济的总体水平不高,社会产品也不丰裕,所以,墓葬内使用的随葬品数量偏少,并且相当数量的墓葬没有随葬品。如刘林遗址,没有随葬品的墓葬占到了17.3%,随葬品5件以下的占64%,此外,这一时期的随葬品是以实用的器具为主,即随葬品大都是墓主生前使用过的实物。因为随葬品的数量少,所以种类也比较简单,如陶器以常见的鼎和觚形杯为基本组合。此外,随葬品的种类还从一定程度上反映了社会劳动的分工,如男性墓葬多使用斧、锛、凿、弹丸、小刀等工具,女性则多见纺轮,而其他像陶器等日用器具,男女两性的差别不大。所以,当时的劳动分工只是基于男女生理和身体方面的差异,男耕女织的模式已基本形成。男性承担着狩猎、农业等需要消耗较多体力的劳动,而女性则主要是操持编织、纺织等家内劳动,当然也没有完全脱离农业生产活动。所以,从总体上说,当时男女两性具有基本平等的社会地位。

到了大汶口文化中晚期,随着社会生产的发展,社会财富有了快速增长,而社会内部的分化也日益加重,在墓葬的随葬品中表现的十分清楚。这一时期墓葬随葬品的变化有三个显著特点:一是随葬品的数量普遍增多。如根据中期的大墩子等七处遗址472座墓葬的统计,平均每人的随葬品数量为11件,到晚期的大汶口等七处遗址的301座墓葬统计,平均每人为23.9件。二是冥器的出现。这表明陶器生产技术达到了一个较高水平,标志着社会意识和观念发生了重大变化,这是观念意识上的一个进步。三是墓葬之间的分化日趋严重。这说明社会内部的分化全面启动,并且渗透到了社会的每一个层次。四是出现了殉人的现象。从人权的观念看,这是一个极为残忍的习俗和令人不可理解的做法。这种现象在世界范围内包括中国的商周时期都广泛发生过。考古发现告诉我们,这一殉人的习俗起源很早,在距今5000年以前的大汶口文化中期就已经出现了。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com