富士和柯达哪个好(柯达与富士行业变局下两种战略选择的命运对比)

曾经有一个企业的广告语风靡一时,给人留下深刻印象,“串起生活每一刻”,没错,这个企业就是非常著名的——柯达,对70、80后而言,当时满大街的黄色柯达冲印店是共同的集体记忆。

多个行业均存在两个体量相当的竞争对手,齐头并进,彼此竞争又彼此成就,比如快餐行业的麦当劳与肯德基,饮料行业的可口可乐与百事可乐,当时的胶卷行业也存在两大巨头——柯达与富士,而且柯达的优势远远大于富士。曾经叱咤风云的胶卷行业两大巨头,目前的命运是怎样的呢?

柯达的命运令人唏嘘,2012年申请破产保护,2013年,柯达脱离破产保护,重组为一家小型影像公司,重新融资上市,开始尝试转型之路,但发展并不顺利。而柯达的老对手富士,面对行业变局,果断转型,2021财年营业收入25,258亿日元(约合人民币1260亿元),实现万亿营收,实现华丽转身。

柯达与富士,两种不同的战略选择,两个结局不同的命运。什么导致了柯达的陨落?富士又如何成功实现战略转型?

柯达陨落——非技术与市场,唯意识尔关于柯达为什么失败的讨论曾经甚嚣尘上,众说纷纭,其中一种主流观点是柯达未认识到数码相机对传统胶片的冲击,数码技术储备不足导致失败。但柯达拥有的多项技术专利中,关于数字图像的专利组合有1100项,远超其他同行,1975年,柯达发明了世界上第一台数码相机,并将其应用于航天领域;1991年推出专业级数码相机,像素达到130万。所以,柯达数码技术储备不足的论断可以休矣。

此外,还有一种观点认为柯达在数码市场的份额不高,从而导致失败。实际上,柯达曾经占据国内市场70%的份额,门店遍布大街小巷,市场基础非常雄厚,从胶卷到数码的转化可以说水到渠成,2004年,柯达数码相机销量达到了870万台,仅次于佳能和索尼。

胶卷行业在2000年达到顶峰,此后急剧下降,10年后降到谷底。

柯达陨落,并非技术和市场原因,相反,技术和市场反而是其优势所在,真正的原因是柯达转型的决心不够果断,犹豫不决,一方面战略决策向数码转型,另一方面又不愿放弃传统胶卷业务丰厚的利润,“脚踩两只船”,两个都想要,不舍得放弃,最后导致两手空空。

难道柯达对数码技术的发展趋势缺乏足够的预判吗?显然不是,柯达很早就认识到数码相机终将替代传统相机的趋势,柯达曾预测,数码相机将从商用逐步转向民用,最终会在2006年前后取代传统相机,这个时间与实际替代时间仅相差3年。

正是由于对自身优势与高利润的恋恋不舍,让柯达固守传统胶卷业务,从而忽视和忘记了消费者,当佳能、尼康等公司在数码相机领域大展宏图的时候,柯达还在幻想如何保持在传统胶片相机市场的强大优势。

战略意识不坚定,战略执行不果断,是导致柯达最终走向破产保护的根本原因。

富士重生——围绕核心技术拓展多元业务相比柯达,同为胶卷领域的巨头,富士在发展过程中也遭遇了相似的经历,但是却走了一条截然不同的道路。

上个世纪末,全球影像市场形成了柯达与富士双巨头格局,同样遭受了数码技术的强烈冲击,面临核心业务消失,两家公司不约而同走上了自救之路,开始尝试多元化经营。与柯达一步三回头、想赢怕输的被动防御相反,富士精准地判断了形势的严峻性,变革步伐非常果断。

富士战略转型两大阶段

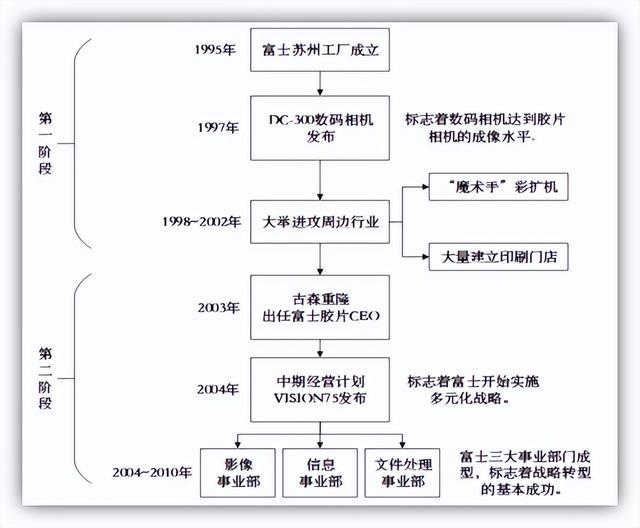

富士的战略转型分为两个阶段:第一阶段从上个世纪90年代开始,将核心业务从感光胶片向数码领域转型;第二阶段从中期经营计划“VISION75”发布开始,从单一业务向多元化企业转型。

认识到数码技术对传统胶片相机的强烈冲击之后,富士果断开启了向数码相机领域的转型。1997年,富士发布了DC-300型数码相机,像素高达300万,至今仍被认为是最早将数码相机的成像能力提升到可以和胶片比肩的机型,取得了阶段性成功。到2000年,富士占据了数码相机市场20%的份额。

随着数码相机的成功,富士又顺利进入相关行业,比如印刷行业,并获得了主导权,广泛设立印刷门店,继续巩固行业领先的地位。截止到2002年,富士数码领域相关业务占据总营收的60%左右,战略转型初见成效。

虽然在数码领域站稳了脚跟,但富士认为数码技术并没有很高的门槛,作为公司“护城河”并不强大,数码相机作为电子消费品,拼到最后只能打“价格战”,早晚会被智能手机取代。由此,富士开启了第二阶段的战略转型。

2003年,古森重隆出任富士胶片CEO,大刀阔斧开始改革,拓展众多新业务领域。在影像事业部、信息事业部和文件处理事业部三大事业部的基础上,大力拓展医疗生命科学、印刷系统、高性能材料、数码影像、光学元器件、文件处理六大业务板块。

富士重新梳理了自身的胶片技术优势,从感光胶片的成分入手,顺理成章的进入X光片的医疗成像诊断领域,之后,将胶片中防止胶卷褪色的抗氧化技术应用到化妆品领域,成功推出了化妆品品牌——艾诗缇(ASTALIFT),由此进入化妆品市场,业务实现了多元化。

至此,富士摆脱了单一的胶片业务和数码相机业务,成为一家综合的多元化高科技公司。富士的多个业务领域之间并非毫无联系,而是基于在胶片领域的技术积累和技术优势进行有限度的多元化扩张,背后的底层逻辑根植于胶片的核心技术。

发展启示——变革创新成功的关键是勇气从柯达与富士的战略转型,我们得到的启示是:变革是否成功并非依靠技术、市场、人才等因素,关键是勇气和决心!

柯达高管团队缺乏“破釜沉舟”的勇气,沉迷于过去的成功与利益,不敢面对未知的未来。即使富士转型进入数码相机领域,也不能取得最终的成功,最大可能会陷入“价格战”的泥淖,正是由于古森重隆的战略眼光与战略意志,围绕核心技术,成功转型为高科技公司。如果单论技术、市场等要素,柯达比富士要占据更多优势。

如果不具备“壮士断腕”的决心和勇气,变革很难成功,无论对过去的柯达富士,还是现在的我们。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com