读懂资治通鉴后明白30条人生哲学(为什么优秀的人都喜欢通读资治通鉴N遍)

文|荣荣

北宋年间,千余年史书多如牛毛,却没有一部系统的通史,帮助帝王鉴古知今。

宋神宗借鉴司马光著有的几部史书,感概“鉴于往事,有资于治道”,决心从历史的得失作为鉴诫来加强统治,交给司马光一个艰巨而系统的任务,并提前定名为《资治通鉴》。

司马光历时19年,潜心编撰《资治通鉴》共294卷,《资治通鉴》的内容以政治、军事和民族关系为主,兼及经济、文化和历史人物评价,目的是通过对事关国家盛衰、民族兴亡的统治阶级政策的描述警示后人。

两代帝师张居正,曾亲自注评《资治通鉴》,为万历皇帝讲解。

谋略过人的康熙大帝,也将这部书视作自己管理、决策的重要参考,一生中反复阅读揣摩。

后人作家金庸也是受益者说:“我读《资治通鉴》几十年,一面看,一面研究……《资治通鉴》令我了解中国历史规律,差不多所有中国人也按这个规律行事。”

大咖们对《资治通鉴》的着迷,让我们普通读者也趋之若鹜,跃跃欲试,然而翻开资治通鉴第一句:

“起著(chú)雍摄提格,尽玄黓(yì)困敦”,劝退无数人。

看不懂其实也正常的,“著雍摄提格、玄黓困敦”是古代官方太岁纪年方式,可对应到具体年份。

古代正经读书人写皇皇巨作,讲究微言大义,尤其是资治通鉴这种由官方修订的史书更是如此。

从叙事方式来说,司马光也设计了难度,就如《周纪一》的记叙顺序为年份、交代大事件,然后就论述,最后才是详细叙述事件经过,这种先议后叙的写作手法,无疑也增加了阅读难度。

司马光在编撰《资治通鉴》时翻阅了大概300多种资料,本人又文才非常,信手拈来《易经》、《春秋》、《尚书》等先贤之作,旁征博引,增加了《资治通鉴》的文学价值,但也增加了阅读门槛,现代普通读者难以企及。

藏书爱好者必有《资治通鉴》“俸去书来,落落大满,素蟫灰丝时蒙卷轴” ,多次萌生翻阅之意,然门槛之高,无奈再次束之高阁。

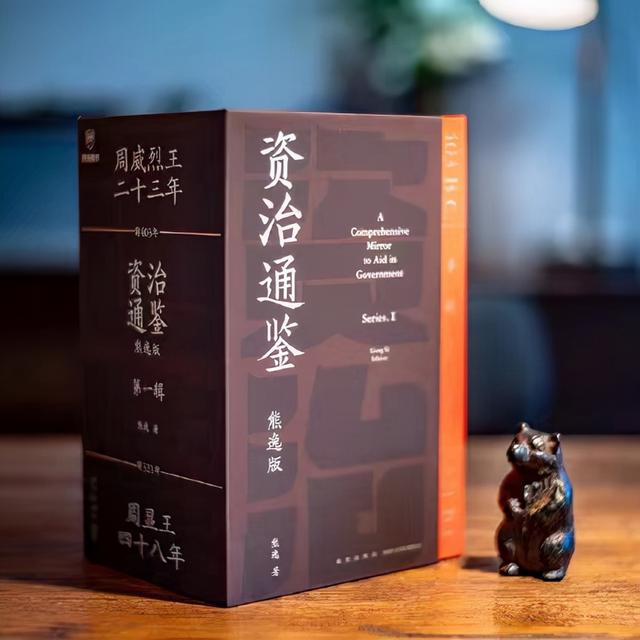

得到出品的厚厚一套《资治通鉴熊逸版》,特别之处在于精读细讲,每一处带有详尽的科普文学、历史常识,以当代人的视野和知识储备逐字逐句细致解读,照亮了普通读者的知识暗角。

熊逸是一个纯粹的读书人,被称为“当代思想隐士”。 十几年前的《春秋大义》被普遍认为是专业功力与通俗笔法的完美结合,一扫网络写史通俗有余而深度不足的一贯弊端。

简单提炼出《资治通鉴》的现代思想,如管理学、处世之道、权谋之术并非难事,但如熊逸一样脚踏实地地从司马光用19年的编撰的字里行间,延伸出政治、历史知识体系,真正做到传授解惑的文化传递,是需要一定文化底蕴和查阅取舍功夫的。

《资治通鉴熊逸版》开创性地为这本传统巨作,提供了全面而细致的解读形式,主要体现在几个特别之处:

其一,经典古书,越读越厚,知识量等身

现代人追求效率,各大社交网站晒读过的书照片和视频,一年下来,读书等身。

读书等身是一个美好假象,如果仔细观察,绝不包涵经典巨作,尤其是字斟句酌,言简意赅的文言文经典。

法国作家福楼拜说过:“谁要能熟读五六本书,就可成为大学问家了。”当然,福楼拜并非指的是爽文、拼凑类书籍,大概就是指经典书籍。

读书破万卷不算难事,关键还是书的内容。毛主席读《资治通鉴》17遍,金庸反复琢磨,帝王请高人讲书……好的书籍,是一个知识宝藏,不同的人在不同的阶段可以读出不同的内容,获取无穷尽的智慧力量。

熊逸在撰写之前,把司马光曾查阅的资料全力阅读一遍,才能理解司马光的取舍和剪裁,这样就能更接近资治通鉴的写作意图。

熊逸的版本,仅第一辑就高达90万字,只仅仅解读完《周纪一》、《周纪二》,可见其详尽程度及知识含量。

现代人万事焦虑的根源是比速度,但竞争的本质是比质量、比浓度。通过一本书的精细深读,打通阅读与认知的任督二脉,领略经典史学巨著精要,恐怕成就是融会贯通的阅读最高境界——致广大而尽精微。

其二,多维度学习历史事件承载的意义

我们耳熟能详的历史故事,因其正能量的传播功能,人们更愿意简约而正向的赋能叙事,但其多变的可能性被忽视,错失接近历史的真相的机会。

熊逸的著书态度,力求接近司马光的严谨编撰态度。例如晋阳之战,智瑶欲水漫晋阳,最后反灌,罪有应得。

熊逸对于这桩历史事件多从重角度解读了其可行性。

首先对于水灌晋城的水利工程的历史记载进行考究。

《战国策》和《史记》对这件事的记载如《资治通鉴》一样简短,并未解释其作战原理。

参考专业书籍《水经注》中有详细解释,第一步要先拦河蓄水,修筑堤坝,第二步挖运河引水到晋阳城下,第三步筑坝围城。日本电影《傀儡之城》可做视觉参考。

《资治通鉴》并没有记载这项巨大的工程所耗费的时间,但《战国策》中记载光晋阳泡水就三年。

其次,历史真相的考究追溯

《资治通鉴》说晋阳城里,百姓锅灶被水淹没,但无人叛变。《史记》说晋阳城里,百姓无粮无灶,到了“易子而食”的人吃人惨绝人寰的惨象。而《战国策》说晋阳城被困三年,百姓在高处筑巢,勉强残喘生存。

司马光的版本并非独自改编,而是根据《国语》改编,之所以选择这个版本,因《国语》是最早记载晋阳之战的史料书,并且没有伦理瑕疵,育人也是司马光著书之想法。

其三,不盲从司马光论调,注重思辨思维

《资治通鉴》中司马光对历史事件经常会发表论断,智瑶败于晋阳之战,智家一手好牌打到烂尾,家族灭亡,司马光分析总结只有三个字“才胜德”。

在开头司马光就做铺垫智瑶是众人眼中条件样样都好,唯独德行上有失水准,与结尾智瑶傲娇霸权,成为众矢之的,还是因其品性不端。

熊逸并未对此做大做文章,增强司马光的论断,以示育人。而是以现代人的客观视角,多维度分析其原因,认为智瑶的失败具有偶然性。

倘若智瑶的水利工程威力更强,实力到位,一招摧毁晋阳城,战争主动权在手,肯定没有给对手机会。

智瑶最关键的失败是战略上的,拉二打一是表面战略,但实际上他被迫造成了三打一成为被围攻的对象。

在全民读史,关注国学的背景下,《资治通鉴熊逸版》以其专业性、通俗性、细节性,给普通读者阅读经典巨作架起很好的阅读桥梁。

读得懂,才会思考纵向内容,引发更多的思考,转化为兴趣导向,继续追书。大咖们从《资治通鉴》洞悉的人性人心,权谋之道,才可以展现出来,化作个体的思考,成为趋利避害的精神升级法宝。

对于老祖宗的智慧精华,我们不必盲目捧吹奉为圭臬,细读精读从个体兴趣角度吸收精华,就是阅读与求知最大的收支平衡。

书是知识的载体,熊逸是解读古书品质的保障。

作者介绍:荣荣

每本书都认真读过,写书评,推荐好书!欢迎关注~@角度解读

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com