江淮方言属于哪种方言(江淮方言里的之)

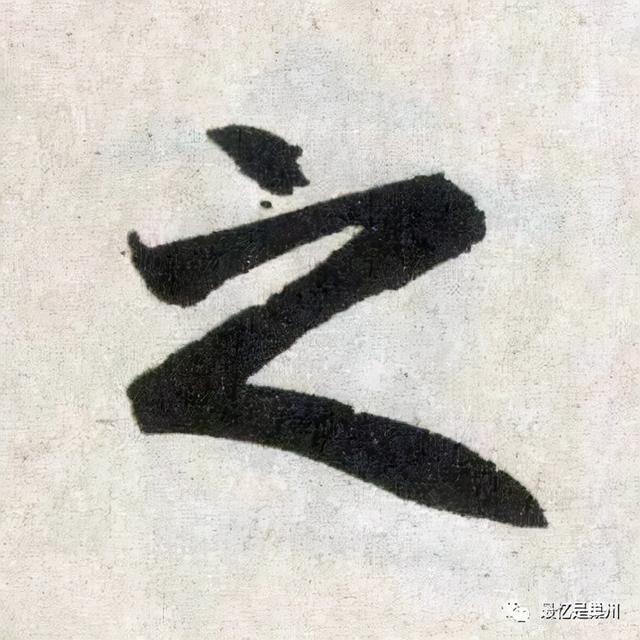

在江淮一带的方言发音里,有一个词尾和句尾的后缀,读若 “直”,有时读若方言音“卒”,可对应现代汉语的“的、得、着、者”等多种用法。这里统一以“之”字代指。

此“之”字,是方言里最重要、也是最常用的虚词之一,基本上每一句较完整的方言句子里都有这个字。它是古音、古用法在方言里存续最明显的痕迹。有时轻读。它在方言里,有其独特的语义特点,若勉强按现代汉语词性来分类,主要有九个方面的用法。

其一,表示“的”。一是代表所有关系,如:我~书、他~家人;二是名词后缀,如:男~、吃~(食品)、垫~(垫被);三是做动词、名词、形容词的补足语,有感叹义,带有较强烈的感情色彩。如:写~(看你写的什么东西)!讲~(哪像你讲的)!大热天~!看你头发乱~!瞧把你高兴~!

其二,表示“着”。构成状语或间接宾语结构,如:给~他钱、淋~雨、吃~亏。

其三,表示“得”。多用在单音节动词、形容词与表示状态、程度的补语之间,如:打~很、甜~钻心、修~好、拿~动、爬~上去、好~很、穿~很格式(穿得很漂亮、时髦)、打~他清叫唤。

其四,加动词后作状语。如:(把他)打~直滚,搞~好粲(读zán。意思是“搞得很有趣”),讲~讲、笑~笑(有人在讲、有人在笑)。

其五, 加在动词(多为单音动词)后构成“完成时”。如:吃~(吃过了)、走~(已走了)、晓顿~(知道了)。

其六,与“得”组成语法搭配“得之”,亦构成完成时。读若“带直”,放在动词后,意义基本同“之”之单用,表示“已经”、“确定”等意义,如:吃得~(已吃过、吃完了)、考得~、定得~(已确定或通过)。

其七,以“动词 ~起来”结构,表示进行时态。如:吃~起来(正在吃)、下~起来(正在下雨雪)。这种结构也可指类似英语里完成进行时的动作。

其八,起类似介词的作用。意思是“接着、连续”,如:睡~吃、吃~睡(形容人很懒)。

其九,读若“卒”,俗作“子”,作名词后缀。这一带方言里许多名词后,都缀有这个音,如:脸白子(脸型、模样)、下巴颏子(下巴)、兜兜子(肚兜)、火坛子(烘火提炉)、一刻子(一会)、霞们秧子(小孩)、纽子(纽扣)、茶缸子,等等。

这个“之”字方言里的发音与用法,在古人正规的文字材料里很难找得到。有趣的是,明史资料里,朱元璋留下来了一份名叫《谕西番罕都必喇等诏》的圣谕,笔者在其中发现了这个音的用法。这份谕旨的意思是叫西域的小国赶快来朝贡,用了不少方言,口气恩威并用,很是生猛、直白:

“奉天承运的皇帝教说与西番地面里应有的土官每知道者:俺将一切强歹的人都拿了,俺大位子里坐地有。为这般上头,诸处里人都来我行拜见了,俺与了赏赐名分,教他依旧本地里面快活去了……。有俺如今掌管着眼前的祸福哩,你西番每怕也那不怕?你若怕时节呵,将俺每礼拜著!将差发敬将来者!俺便教你每快活者,不着军马往你地面里来,你众西番每知道者!”

因为朱元璋的家乡凤阳话与合肥一带的方言,因其地理位置相近而大同小异,同属后来的江淮官话。虽然与现今的话相比,已有不少变化,但是一些顽固的虚词却一直沿袭至今。所以这个“之”字的发音,圣旨里写作“者”,就这样很罕见地,以一种不合规却权威的形式留存在史料中。

二O二一年十一月八日

最忆是巢州致力于传递乡音乡情,鼓励家乡人书写家乡事……

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com