弗洛姆生平及其思想(读世纪末的维也纳)

#创作挑战赛#

本篇原标题为:读《世纪末的维也纳》,砖家教给世人“什么叫虚伪”。

【写在前面】

《世纪末的维也纳》(似乎)原是一本德语断代思想史,手上后浪“旧译新出”的这本其实是译者(2012年)以“英文版”为基础翻译的,这种翻译再翻译,必然让原文中的很多表述“失真”。

同时,本书涉及到的不少人物,像霍夫曼斯塔尔、柯克西卡、舍内雷尔、施尼茨勒和克里姆特等人,在大众语境里都不算有名——像我本人,幸好在艺术(绘画、建筑、诗歌)方面有点基础,书中出现画家克里姆特、诗人霍夫曼斯塔尔的名字时,不至于有陌生感。

再者,《世纪末的维也纳》讲述的内容背景涉及到欧洲1848年革命、1867年奥匈帝国的成立、一战前期欧洲大陆各国政治经济利益的冲突和反犹主义,于是,想弄明白这本书的内容,还需要相当厚度的历史知识。

译序中提到,《世纪末的维也纳》颇有些《万历十五年》的味道,我认为,讲述风格相似,但内涵不同,《万历十五年》更侧重于政治,《世纪末的维也纳》侧重于人物经历,穿插聊文化思想。区别还是比较明显的。

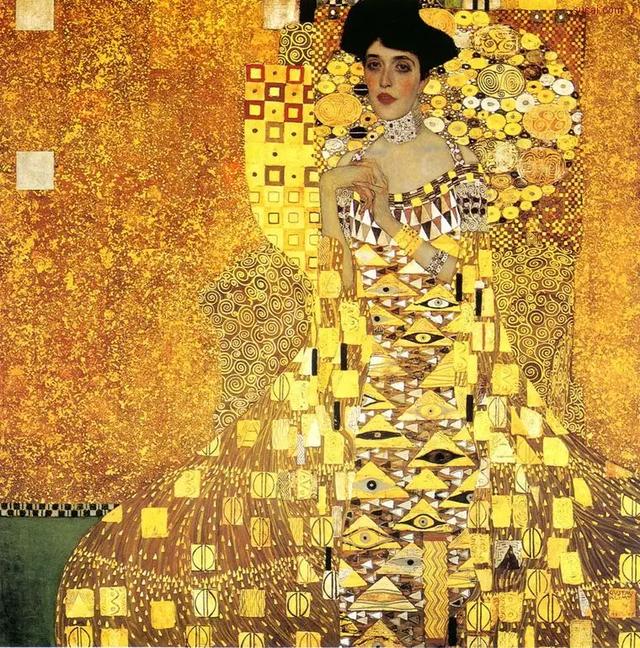

【1】【克里姆特的新意】

1904年,知名艺术家古斯塔夫·克里姆特终于从维也纳大学的“天顶画危机 ”中“逃”了出来,在过去的6年里,他有太多本可以节省下的时间、精力放在其他的艺术创作上。

谁会在开始的1898年,就想到名为《哲学》《医学》《法学》会掀起学界的轩然大波呢?

也许艺术评论会说,克里姆特极富新意的画作令大众无法接受,是因为“分离派”崇尚的自由主义超越了时代。

可如果我们拿出画家早期给城堡剧院所作的天顶画比照,虽说论艺术的张力,大学的天顶画远比剧院的天顶画更胜一筹;但新作只是将旧作的概念、影像进行了高度抽象化(意象化),至于什么“自由主义”,无非是借用一个与“文艺复兴”一样的【名词】以便进行区分(和归类)

更深层的原因其实极为简单,反对者是当时的旧理性主义者与新反犹主义者,他们反对的并不只是克里姆特的画,而是反对克里姆特过去和现在所服务的阶层——维也纳中上层,确切说是奥地利中上层。

所谓“欲加之罪何患无辞”,即使克里姆特的三大作品没有标新立异,也依旧会遭到谩骂和诋毁。

就在30多年的法国,以莫奈为代表的“印象主义”画家开始崭露头角,(后来)没有遭遇太多社会非议的很大原因,其实是因为他们本是官方主导之下的沙龙的“落选者”,稍有名气后,画作也都是英美的财富新贵购买,法国本土的“old money”很长一段时间并不待见这群“low bee”。

《法学》

经历了这场大学绘画危机后,克里姆特又退回私人世界,回到了他发迹的起点——为维也纳上流社会服务额画家和装潢师,之后,一系列更有有名且成就极大的女性肖像画诞生。

其中,就有为“奥地利的蒙娜丽莎”——《阿黛尔·布洛赫-鲍尔》。

这些作品固然也遭遇了不少负面评论,有些是针对画作,有些是针对画家,但克里姆特至少不是在与某种(或某些)社会阶层产生直接对立。

【2】【市政工程这门生意】

让克里姆特从一个稍有名气的年轻艺术家突然声名大噪的,是“克里姆特工作室”为维也纳城堡剧院和艺术史博物馆创作的装饰画。

与文艺复兴的名家相似,克里姆特不仅把自己画进即将“永垂不朽”的建筑装饰画里,还把当时的100多位维也纳精英——也就是自己未来的大金主——画进作品里。这些上层人物包括了奥地利皇帝的情人、未来的维也纳市长等。

技法精湛的画作和恰到好处的恭维,让克里姆特赢得了梦寐以求的“皇帝奖”,自己的艺术事业从此高速发展。

这件对于克里姆特的大事,在当时的维也纳只是一件无足轻重的“小事”,因为当时的首都成为一座大工地,到处都有市政工程,其核心,就是【环城大道(计划)】——我们今天去看美丽的维也纳,中心城区的众多建筑,都是这一历史时期的产物。

城市翻新,基本都带着“不破不立”的意味。

受到普鲁士战胜法国后德国统一的影响,奥地利年轻知识分子的民族意识进一步兴起并广泛传播。城市的大型建设,到处闪烁着新思想与新艺术的完美结合之光,看似即将让帝国焕发生机活力,实际上,当新一代知识分子没有一定的政治地位,缺少话语权,维也纳环城大道更像是一个枷锁,圈住了新生代的成长空间。

而所谓的城市现代主义,真正得利的还是社会的有闲阶级。

传统的奥地利社会要比英法保守,自由主义者追求的秩序与进步在世纪末的奥地利并不能实现——否则,也就不会出现传奇的“奥匈帝国”。

维也纳城市建设的混乱,本质上是整个社会暗藏的混乱,宗教间的对立,上下层间的对立,反对犹太人的思潮,都是在这一时期不断发酵。

受到压抑的群体必然要寻找某些宣泄口——如学生和老师开始针对克里姆特的画作。

毫不意外的是,矛盾也存在精英阶层内部。

【3】【弗洛伊德的主义】

西格蒙德·弗洛伊德是一名医生,也是维也纳大学(其地位理解为国子监吧)的讲师。这两个身份叠加在一起,弗洛伊德在当时的奥地利算得上是精英阶层——哪怕只是才搭上门槛。

鲜为人知的是,大名鼎鼎的他,直到45岁才终于荣获——副教授。

在《梦的解析》出版前,弗洛伊德寂寂无名。

这部拥有划时代意义巨著,表面上是弗洛伊德对自己的梦进行了长达两年的自我分析,更深层次的原因,是弗洛伊德的不得志——原因必然有当时日渐兴起的反犹主义的影响。

反过来说,如果他不是犹太人,没准儿事业会相当顺心,西格蒙德·弗洛伊德只会是当时的社会精英,时代翻页,他和自己的家族将被历史淹没。

反犹主义的兴起,也算是当时部分阶层寻找宣泄的一种方式——例如因为犹太人垄断了金融业,造成社会贫富差距进一步拉大,所以要驱逐犹太人。

身处平和与混乱并存交织的维也纳,对弗洛伊德这位大人物而言,究竟是幸运,还是不幸呢?

【4】【世纪末的维也纳】

提到十九世纪末这个时期,我们想到大兴土木的维也纳,可能会感到有点现代;但同时期的中国,还是清末,这就很“古代”了。

事实上,不管是帝都还是维也纳,都有着各种改革和挣扎——清末兴起的思想也不少。

就我而言,维也纳的什么城市现代主义、自由主义,都是一种虚无缥缈的概念。建筑、绘画、歌剧、诗作、文学等归属于艺术范畴的内容,都只是精神上的呐喊,实操性有限。

重塑奥地利的,或者说毁灭旧奥地利的,是源自外部的一战。

这一刻,艺术一点儿用都没有。

要说克里姆特或弗洛伊德有多么想强烈实现的政治诉求,我是不信的。单就克里姆特这种底层爬上来的大聪明,太知道社会是怎么一回事儿了。

所以,别整虚的,实在点的,更好。

【5】【写在后面】

如今中文语境下的网络充斥着各种奇怪的门槛,比如原来的配图中有克里姆特的《哲学》,平台的人工智障系统认为“涉黄”。

我又禁不住想到“父亲教给孩子什么叫现实,砖家教给孩子什么叫虚伪”。

每个时代,都有自以为是的“大家”或者用各种口号粉饰自己的真实意图,或者新制名词来“定义”。

单举《世纪末的维也纳》中的例子,建筑师是先设计出满足现实需要的蓝图,才有后来的“城市现代主义”,但这些建筑本质上是服务于维也纳统治阶级,与所谓的“自由”看不出什么关系;而像克里姆特的画作,他可能只是想“画出一些不一样的”,而并非落实什么“崇尚创作自由”这种政治色彩浓厚的主题——拜托,古斯塔夫的作品可没有当代某些“红人”作品里各种肉眼可见的【隐喻】啊。

说到底,书是要带脑子看的,尤其像《世纪末的维也纳》这种需要把人物置于某些历史大事件中的书,更要学会思考。

总体而言,《世纪末的维也纳》,十分推荐。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com