诗人屈原的浪漫爱情与理想主义(理想与情操的守卫者)

公元前319年,屈原与楚怀王密室会谈之后,君臣就楚国的外交内政都达成了共识。取得怀王的信任,彻底打消了屈原担心受到群臣阻挠的顾虑,年轻的左徒,希望能够辅佐满怀雄心与信心的楚怀王,开创辉煌的帝王功业,就像他在诗歌中吟唱的那样,这千秋功业将“与日月兮齐光”“烂昭昭兮未央”(《九歌·云中君》),楚国将如日之升,光辉灿烂,世世代代传扬下去。

因此,屈原按捺住激动的情绪,决心就此放手实施他在外交和内政两方面的计划了。

屈原深知,要获得一个稳定的国内环境,为楚国赢得时间变法强国,还必须争取到一个相对稳定的国际环境。而当前的形势是,秦国欲吞灭诸侯的野心路人皆知,如何遏制秦国大军出关,正是楚国的当务之急。在这一点上,怀王非常赞同屈原的主张:联合齐国。楚、齐两大诸侯强强联合,势必对秦国形成威慑力,从而为楚国赢得宝贵时机。联齐抗秦,正是屈原和怀王在密室会谈中取得一致意见的外交政策。

于是,在会谈之后,根据怀王的旨意,屈原一面考虑变法的细节,一面着手筹备出使齐国。

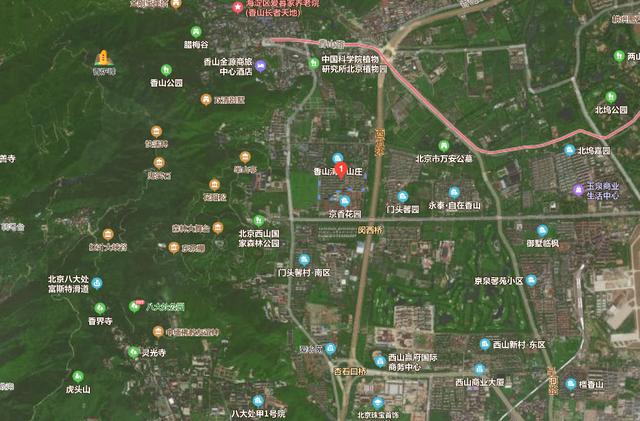

楚国东北部与齐国接壤,但是从楚国的郢都(在今湖北荆州)出发到达齐国的首都临淄(今山东淄博),这仍然是一段遥远的路程,尤其在交通还很不发达的战国时期,可以想象屈原这一路的艰辛。[40]

不过路途的遥远与艰辛屈原并不怕,因为他对出使齐国是满怀期待的。当时在位的齐王是田辟疆,即历史上的齐宣王。尽管此前屈原并没见过齐宣王,但对春秋战国历史了如指掌的屈原自然知道齐国的强势。

俗话说得好,虎父无犬子。齐宣王的父亲齐威王田因齐是一位颇有成就的君主,齐国称王就是从齐威王开始的。此前,齐国的君主还只能称“公”,齐威王的父亲田午还是称齐桓公。齐威王如何能有去“公”称“王”的魄力呢?在这里,我只举一个例子,我们就能看出他的霸气和智慧了:战国时期著名的两大战役围魏救赵、围魏救韩就是发生在齐威王在位期间。齐威王采纳了军事家孙膑的建议,两大战役大获全胜之后,天下震恐,齐国一时成为名副其实的军事强国,跃居战国七雄之首。

公元前320年,齐威王去世,儿子田辟疆继位,是为齐宣王。和他父亲一样,齐宣王也是个了不起的君主,在军事和文化上面都很有一套。就说军事上吧,他曾经出兵攻打燕国,几乎灭了整个燕国,将他父亲建立的赫赫军威再一次推向高潮。

齐宣王不仅仅是一个军事上强势的君主,他还是个“文艺青年”,雅好文化,“喜文学游说之士”,有礼贤下士的美名。在他统治期间,齐国著名的高等学府——稷下学宫达到了极盛。只要是有真才实学的学者,齐宣王通通以优厚的待遇和尊贵的爵位将他们养在稷下学宫,并且允许他们可以不入朝为官却能自由议论国事,“不治而议论”[41],探讨学术,学者们可以开坛设讲,也可以自由辩论。所以当时的稷下学宫,学者云集,名家荟萃,诸子百家中的著名人物都慕名而来。学子们以能在稷下学宫亲聆大师教诲为毕生荣幸,学者也以到稷下学宫讲学或辩论取胜为荣耀。稷下学宫极盛之时,被供养的学士号称上千人,不说别的,光是“高薪养学”需要的经济支持就堪称不菲,这也可见齐宣王的文化气魄。战国时期能够出现“百家争鸣”的开放局面,稷下学宫自由开放的学术风气起到了重要的推动作用。

除了学术繁荣,齐宣王还热爱音乐,尤其喜欢听吹竽,著名的寓言故事滥竽充数就说到了齐宣王特别喜欢听竽的合奏。

因此,齐宣王在位之时,齐国不仅是令各国瞩目的军事强国,也是令天下学士神往的文化圣地。

就说屈原出使齐国的这个时候吧,据说当时的学界名人孟子就在稷下学宫开坛讲学。这可是儒家学派的领袖人物,尤其是孟子和屈原还有一个共同特点——辩才一流。屈原固然是楚国数一数二的诗人兼演说家,那孟子可也是口若悬河,气场十足。能听听孟子的高谈阔论,甚至能与他面对面思想交锋一次,想想都令屈原兴奋不已。

学术辩论当然是很值得期待,不过屈原念念不忘的还是此行的主要目的——与齐宣王结盟。因此,一路上除了饱览楚国的壮美河山,他想得更多的就是如何说服齐宣王...

那么,齐宣王会接见屈原吗?他能接受屈原齐楚联盟的建议吗?

这边屈原还在忐忑不安,那边齐宣王自然也接到了楚国使者求见的汇报。聪明的齐宣王自然明白楚国使臣的目的,但他心里也不能踏实:楚国结盟的诚意如何?如果与楚国结盟,与秦国断交,对齐国的利弊又如何权衡呢?齐宣王心里一边盘算,一边决定尽快召见楚国来使,届时再随机应变。

屈原是如何在庙堂上高谈阔论,说服齐宣王和齐国群臣的,史书上没有明文记载。但是《史记》在评价屈原时说他“娴于辞令”,那我们不妨想象一下,在齐国的朝堂上,屈原很可能像诸葛亮出使东吴舌战群儒那样,表现十分精彩。

话说屈原上得殿堂来,高高在上的齐宣王一看,立时有点不大高兴:他本来就在疑惑楚国结盟的诚意,可堂堂楚国派来的竟然是一个二十出头的小伙子,这楚国是不是也太目中无人了?派这么个乳臭未干的毛头小伙来商谈国家大事!而且你看他那身华丽的打扮,虽说称得上是风度翩翩,可一看就知道是贵族公子哥儿,楚国派这样的人来,是不是太不严肃了?

心里这么想,齐宣王话里也就带了那么点刺儿:“楚国是不是朝中无人了?先生看上去还很年轻啊!”

屈原深深一鞠躬,不卑不亢地回答:“臣久闻大王雅好文学,臣实慕名而来。昨日迫不及待一游稷下学宫,学术之繁荣,言论之自由,令臣下深为感佩。然大王既有此养士优学之雅量,必然懂得人不可貌相这么浅显的道理。臣还记得齐楚相交的一段掌故:齐相晏婴出使我楚国,晏子身长不过六尺,楚君臣不知晏子之贤,以其身短而数欲辱之,而晏子终不辱使命,为齐国争得荣誉。如今大王又何故以臣年少而藐视之呢?”

齐宣王一听,立时对屈原刮目相待:可别小看了这位年轻人,果然机智啊!于是齐宣王收拾起不屑的神态,很有礼貌地问:“寡人立国日浅,才思不敏,不知先生有何见教?”

屈原这时方呈上国书,彬彬有礼地答道:“臣知齐国地方两千余里,兵精将足,士子归心。齐国先君围魏救赵、围魏救韩的著名战例至今还在广为传颂。臣至临淄,已领教齐都之富庶繁荣,昔者晏婴所说挥汗成雨,比肩继踵,真不是夸张。以齐国的强大,大王您的贤名,天下谁人不仰慕不畏惧呢?”

屈原见齐宣王听得很认真,更加胸有成竹了:“齐国霸业威信犹存,如今大王即位之初,天命眷顾,齐国更是显得生机勃勃。放眼当今天下,真正的强国莫若齐、楚、秦三家。大王可能以为秦地处西陲,齐则远居东海,且齐、秦之间还隔着韩、赵、魏,秦国目前还不敢劳师远征,恐怕背后遭袭,是故表面看来,齐国暂时无战火之忧。臣也知道,近年来,秦国屡屡向齐国示好,企图争取齐国为盟友……”

屈原说到这里,用眼睛的余光扫视了一下朝堂,注意到已经有大臣在微微点头。于是,屈原立即话锋一转:“但是,韩、赵、魏三国实无余力抵挡秦国攻势,一旦三国灭亡,大王以为齐国还能完身自保吗?秦国目前试图与齐国结盟的唯一目的,不过是暂时稳住齐国,以免齐国“趁火打劫”,为秦国赢得时机将六国各个击破。秦国吞并六国之狼子野心已经天下皆知,实在已经是天下共同的仇敌。以大王您的智慧,这其中奥妙岂能不知!据臣浅见,以目下六国实力来看,唯一能与秦国抗衡的只有齐、楚两家,且楚国的战略地位显得尤其重要:楚西与秦国毗邻,可为抵挡秦国东出之屏障;东与齐国接壤,倘若齐楚结盟,齐国可为楚国之后援,如此强强联手,互为犄角,必能号令天下。六国齐心,势必让秦国心存忌惮,将其遏制在函谷关以内不敢东窥。”

齐宣王频频点头:“先生言之有理。但六国合纵之事以前不是没有过,后来却是虎头蛇尾。先生又何以相信六国不会各怀私心,合纵不会不欢而散呢?”

屈原不慌不忙地回答:“大王所虑极是。”屈原当然知道齐宣王所指为何:纵横家代表人物苏秦曾经为六国合纵抗秦之事奔走六国,并且成功地说服六国君主达成联盟,当时楚国在位的是楚怀王的父亲楚威王,齐国在位的则是齐宣王的父亲齐威王。[42]那时苏秦佩戴六国相印,还被赵国君主赵肃侯封为“武安君”,为六国纵约长,何等威风!六国合纵成功,威力大增,使“秦兵不敢窥函谷关十五年”。

可是秦国也不是吃素的,见六国合纵,也见招拆招,派出“间谍”犀首到六国内部从事分裂活动,挑拨齐国与魏国一起讨伐赵国。赵侯很生气,归咎于苏秦,苏秦害怕赵侯降罪,只好离开赵国,六国合纵就此瓦解。[43]

这段历史屈原自然是了如指掌,他继续侃侃而谈:“当年苏秦纵约六国,秦兵不敢东窥十余年,如果不是犀首破坏,以致六国之间互相猜忌,导致合纵失败,也许当今天下早已不是这般形势。但是当年的合纵失败正为我们此次联盟提供了前车之鉴:六国若再度合纵,秦国必然会针对我们再施连横策略,分头瓦解,各个击破。大王啊,覆巢之下,焉有完卵!有了前番教训,我们尤其应该志同道合,不要各自为了眼皮子底下的一点蝇头小利而动摇,不要被秦国的‘反间计’所欺骗。六国之间固然各有恩怨矛盾,但就目前而言,秦国大敌当前,这才是我们的共同目标。与此大仇相比,各国之间的那些小恩小怨实在不足挂齿。因此,六国合纵,关键在于我们要明确共同的利益所在,才能齐心协力,令秦国闻之胆寒,不敢再生非分之想。”

听到这里,齐宣王的双眼似乎放射出异彩。屈原见此,不失时机地提高声调:“臣闻贵国有诗云:‘鸡既鸣矣,朝既盈矣。’‘东方明矣,朝既昌矣。’[44]齐国就像早晨的太阳一样,日出东方,鸡鸣不已,朝堂之上贤士齐聚,政治清明,国力昌盛,”屈原稍微顿了一顿,声如洪钟地说出了堪称点睛之笔的最后一句,“以齐国之强大,以大王之英武,难道甘愿臣服于秦国的淫威之下、俯首帖耳侍奉虎狼之秦吗?”

齐宣王一拍面前的案几:“先生所言,真是句句锥心,金玉良言啊!寡人将举国以从,纵约之事,听凭先生安排!”

屈原心内长吁一口气,深深一拜:“大王圣明,臣敢不鞠躬尽瘁!”

朝廷论辩之后,齐宣王设宴款待了这位来自异域的青年使臣。因为此行的主要外交使命已经完成,屈原的心态放松了,他个性中那种纵情率性的部分又充分释放出来。觥筹交错间,他和齐宣王以及他身边的文学侍从们纵论孔孟之道、墨家理论、法家思想……齐国君臣一直以文明礼仪之邦自居,对来自“蛮夷”之地的楚国使者本来颇有些瞧不起,却没想到年纪轻轻的屈原,不仅有敏锐的政治触觉,对当前的学术思潮也有深厚的研究,而且气度雍容,文采飞扬,很有贵族气质,令人刮目相看。看来,真是山外有山啊!

屈原此番出使齐国,可谓大获全胜,不仅和齐国结盟而归,而且齐宣王还答应他,将与他一起号召六国再度合纵。屈原马不停蹄返回楚国之后,怀王立即召见了他。

当屈原一路小跑趋入朝堂的时候,怀王也三步并作两步上前挽住他的胳膊,爽朗地笑着说:“屈卿果然不辱使命啊!”

屈原一躬身:“全仗大王英明!齐国已承诺结盟,六国合纵指日可待啊,大王!”

怀王笑呵呵地说:“快,屈卿,把你面见齐王君臣的情况细细说来。”

可想而知,屈原此次归来,与怀王又是一番痛痛快快彻夜畅谈。

公元前318年,也就是楚怀王十一年,齐、韩、赵、魏、燕五大诸侯国与楚国正式结盟,并公推楚怀王为纵约长。[45]

合纵成功,最激动的当然是楚怀王。他的先祖楚庄王是声威赫赫的春秋五霸之一,父亲楚威王和祖父楚宣王也都是一代英主,开创了楚国历史上的“宣威盛世”,而他自己即位十余年,表现一直平平淡淡,没什么值得称道的功绩。如今,六国合纵,自己担任盟主,正可以高调炫耀一下,既可告慰先祖,也可向臣民百姓尤其是六国君主展示一下楚国的国威。一想到这里,他就忍不住激动万分。那么,不妨大胆地设想:激动的楚怀王再次召来屈原,命令他好好筹划结盟典礼。

屈原本来就是一个满脑子浪漫理想的诗人,他对实施楚怀王的这一旨意投入了极大的激情。要知道,此时的楚国,无论是经济实力,还是军事力量,都堪与中原各国比肩,甚至某种程度上还要超过其他各国。

疆域之辽阔不用说了,先说说经济实力吧。楚国经过历代君主的开垦经营,从当年的蛮荒之地变成了如今富饶美丽的山川水泽之乡。据历史记载,到战国时期,楚国已经是“有江汉川泽山林之饶;江南地广,或火耕水耨,民食鱼稻,以渔猎山伐为业,果蓏蠃蛤,食物常足”[46]。这就是说,楚国土地宽广,物产富饶,人民主要以耕地、渔猎和伐木为生,瓜果水产可谓是取之不尽,用之不竭,老百姓衣食富足,安居乐业。

战国时期楚国也是出产黄金最多的国家之一,青铜器则足以代表当时青铜器冶炼的最高水平,楚国还是唯一使用黄金作为货币的国家,而当时其他诸侯都是用铜作货币的。至于楚国漆器、纺织品之精美更是为中原各国所望尘莫及,这一点从湖南长沙等地出土的楚国文物都可以看出来。“1982年,考古学家曾经在湖北江陵出土过大批精美的丝织品,当时在现场的一位年轻考古工作者后来说,看到那幅绚丽的绣着蟠龙飞凤的浅黄绢衾,看到那袭淡雅的素纱锦袍,他的心中充满了惊讶与狂喜,以至于在那一瞬间他如同受到了电击一般。那些薄如蝉翼的丝绸,无论是蚕丝的质量、织造的工艺,还是花纹的设计,都不输于当今的最高水平。而这些丝绸的主人,还只是当时楚国一位中等人家的女子。”[47]楚国物质基础之雄厚由此可见一斑。

再说说文化艺术的差异。黄河流域的中原各国文明成熟比较早,由于对自然、对土地的认识不断进步,上古先民迷信巫术,敬畏鬼神的宗教思想逐渐减弱,转而更为推崇现实中的人伦关系。意识形态上则从殷商时期的“先鬼而后礼”的思想转变为“尊礼尚施,事鬼敬神而远之”。换言之,西周以后的统治者虽然也还会祭祀先祖和鬼神,但那主要是作为一种仪式存在,事实上他们已不再像过去那样一味迷信和依赖鬼神。这种意识形态的转变反映到哲学思想和文学艺术上,则是重视现实生活,而淡化宗教意识。例如孔子所说的“未能事人,焉能事鬼”,和“敬鬼神而远之”(《论语》)就是这种思想的代表。因此我们看主要产生、成熟在黄河流域的《诗经》[48],其题材内容涉及爱情、亲情、友情、君臣之情、农业、政治、战争、悼亡、史诗等等,几乎是无所不包,囊括了现实生活中的方方面面,但绝少提到神话故事或宗教信仰。因此,《诗经》可以说是中原重现实人伦、轻鬼神宗教思想在文学上的集中反映。

与此同时,西周时期确立了比较完善的国家政治体制,以“礼”为核心的宗法制度也趋于成熟。君臣、父子、夫妻的种种人伦关系都被纳入严格的等级秩序中,正常情况下,人们的言行都应遵循“礼”的规范。例如臣子可以对天子或君王的政治措施有所建议或劝谏,但语言的方式应该是含蓄而委婉的,不能太过直露激切,以免有以下犯上的僭越之嫌。孔子对人的要求即有“克己复礼”之说,要求“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”(《论语》),这也是“礼”治思想走向成熟的反映。

这种思维方式上对“礼”的秩序的遵从,反映到文学艺术上,则是文艺风格在整体上趋于中庸、平和,强调发乎情、止乎礼义。文学艺术中的情感抒发也应该有所节制,不能太过激烈,更不能僭越人与人之间的等级关系。

仍然以《诗经》为例,《诗经》中的诗篇在整体风格上呈现出温柔敦厚、含蓄委婉的气质,情感较为节制,语言意象也比较含蓄,很少出现特别激烈的言辞或是特别“出格”的想象。可以从中看出,在中原人的观念中,中正平和是最理想的文艺境界。

中原文化的这些特点,博览群书又有过丰富外交经验的屈原自然了如指掌。春秋战国时期各国之间文化交流比较频繁,因此楚国人对《诗经》也很熟悉,在外交场合能和中原人一样随时引用《诗经》中的诗句来抒情达意,应对如流,屈原自然也不例外。作为土生土长的楚国人,屈原一方面很欣赏中原文化的文质彬彬,一方面又对独具个性魅力的楚国文化充满骄傲。因此,他也很想借六国合纵的盛大典礼充分展示出楚国文化的魅力。在这一点上,楚怀王和他的想法又是不谋而合了!

那么,楚国文化和中原文化的最大不同在什么地方呢?有这么一个字可以概括楚国文化的特点,那就是“炫”!

如果说,中原的文化是低调的含蓄,那么,楚国的文化则是高调的炫目。

“炫”的第一个方面,是楚国文学艺术的浪漫和华丽。楚国的音乐也好,美术也好,诗歌也好,往往追求色彩艳丽绚烂,音调变化丰富多彩,辞藻浪漫华美,情感摇荡动人。总之,楚国的艺术是要将对美的追求渲染到极致,这一点与中原文化的含蓄节制、温厚和平就颇为不同。例如,在今天湖北随县出土的一套楚国的编钟,具备五个半八度,而当时北方的正统音乐通常是在一个八度的音域范围之内,可见楚国音乐音域之宽广远远超过北方音乐,其发达程度至今仍令人怀想不已。

“炫”的第二个方面,是楚国文艺的想象奇特瑰丽,上天入地,完全打破了现实生活的束缚。如果说中原文学的代表《诗经》主要在描写现实生活的种种状况,抒发日常的种种情感,那么楚国的文学以楚辞为代表,则是天上地下、神话传说、神灵鬼魂都将炫丽登场,展现他们无与伦比的魅力和与众不同的个性。在中原的宗教意识已经逐渐淡化的时候,楚地的巫术色彩依然相当浓郁,那些巫师巫女们,常常穿戴着华美的服饰活跃在各个祭祀的舞台上,扮演着形形色色的神仙鬼怪。

以爱情为例,《诗经》里面也有很多动人的爱情篇章,不过那些爱情故事都是发生在人与人之间,而楚辞的诗篇往往演绎着各种稀奇古怪的神仙与神仙、神仙与人类之间的爱情故事,完全摆脱了现实的牢笼。这一点,楚国的文学艺术与西方的神话还颇有些相似之处。而且,楚国这些充满浪漫想象的歌舞,与其说是为了祭祀的巫术活动,还不如说同时是为了娱乐那些观看表演的王室贵族或者民间百姓。

“炫”的第三个方面,是楚国人的个性张扬高调。中原人的思维意识已经基本遵循成熟的“礼”的规范,而楚国的政治制度还不像中原那么完善。当中原人已经习惯了君君臣臣父父子子的等级秩序之后,楚国的贵族还保持着一定的独立。这种相对独立的势力,一方面可能不大利于君主集权,但另一方面则保留了楚人个性中的那种独立与桀骜不驯,使楚国人不像中原人那样屈服于集体主义,而是个体意识高度张扬。屈原个性的浪漫不羁,当然也是楚国这样的文化氛围长期熏陶的结果。屈原曾在《离骚》中极其高调地宣称:“鸷鸟之不群兮,自前世而固然。”意思就是说,我是一只凶猛的大鸟,和那些小鸟小雀儿就是不一样,我生来就是独立不群的,世世代代以来我们就是这样的性格了。

像屈原一样个性豪放不羁的楚国人可不止他一个。同样是楚国人的庄子不也曾经说过:那些叽叽喳喳、鼠目寸光的小虫子小鸟儿,又岂能理解大鹏展翅的自由与高傲![49]

既然楚国文化具有和中原文化如此巨大的差异,屈原对于整个合纵大典的策划,就在一个“炫”字上下足了功夫,他的一切努力,就是力图要炫出楚国最动人最有气势的那一面。

那么,以楚怀王为盟主的合纵大典,将会上演怎样令人期待的精彩呢?

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com