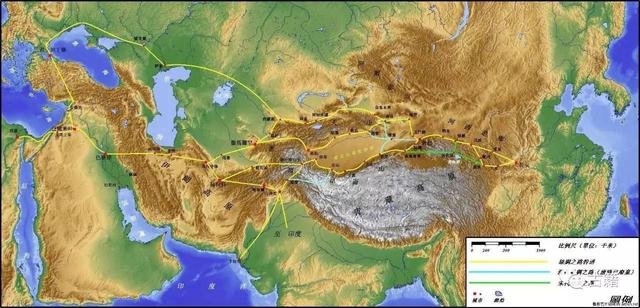

丝绸之路资料整理(出土文献所见丝绸之路概说)

丝绸之路研究主要依据三个方面的资料:东西方的传世文献、丝路沿线发现的文书、各地出土的文物。

丝绸之路沿线的敦煌、吐鲁番、楼兰、尼雅、焉耆、库车、和田、穆格山等地都发现过不少各种语言文字书写的文书材料,前人已经利用其中的资料来研究丝绸之路的某些方面,取得了可喜的成绩,其中尤其以姜伯勤《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》为集大成之作。但丝绸之路沿线仍然在不断出土新的文书,而国内学人关注不够的西域各种胡语资料中,也有很多是研究丝绸之路的重要材料。应当收集丝路沿线出土的各种语言文字的材料,把其中的零散信息,集中到丝绸之路的历史叙述当中,其中很多内容是传世史料和考古文物所没有的。

本文拟从四个方面,阐述出土文书在研究丝绸之路上的重要性。

一、出土文献提供了有关丝绸之路交通路线的直接记录

中古传统的典籍中,如隋代裴矩的《西域图记》、唐朝贾耽的《皇华四达记》等,都比较简要地记录了中国通向西方的陆上丝绸之路,十分可贵。但对于一些道路的细节,则缺少记载。如果我们把出土文献整理一下,则可以勾勒出一段段道路的具体走向,连接在一起,就是一条详细而可以贯通的“丝绸之路”。

1974年,甘肃居延考古队曾在内蒙古自治区额济纳旗破城子遗址,发掘到一枚王莽时期的《传置道里簿》木牍,上面记录了长安到张掖郡氐池的20个置之间的里程①;巧合的是,1990年,甘肃省文物考古研究所又在汉代敦煌悬泉置遗址,发掘到一枚《传置道里簿》木牍,记录了武威郡仓松到敦煌郡渊泉间12个置之间的里程;两相结合,正可以复原西汉时期从长安到敦煌的驿道和驿站设置情况②。根据学者们的仔细考证,我们可以得知这两枚简牍所记汉代驿传道里的详细情形,填补并丰富了我们对于汉代丝绸之路的认识。与此同时,我们知道出土文献都是极其偶然留存下来的残篇断简,但我们可以根据这些残简来举一反三地理解历史的真实情境。既然汉代官方文书中有从长安到氐池、苍松到渊泉的《传置道里簿》,那么我们可以推知从长安往西,所有汉代设立了驿站的地方,都应当有类似的“道里簿”,把这些道里簿连缀起来,从长安直到敦煌的道路记载应当是存在的。出玉门关的西域诸国,《汉书·西域传》记载了每个国家东西南北四至所达旁国的里数或马行天数,虽然由于材料来源不同,资料并不完整,也有相互矛盾之处,但大致上可以据此勾勒出整个《西域传》所记范围的道路交通状况,从长安到安息国都番兜城,清晰可见。加之《史记·大宛列传》的记载,可以把汉代丝绸之路一直绘制到大秦国的黎轩。

到了唐朝,我们拥有的出土文书更为丰富。敦煌出土写本《沙州图经》卷三有敦煌县所属“一十九所驿”的条目,详细记录了每个驿站的位置和距东西驿站的里程,其中瓜州和沙州之间的一条道路,摘要如下:“[沙州]州城驿,右在州东二百步,因州为名。东北去清泉驿卌里。清泉驿,去横涧驿廿里。横涧驿,北去白亭驿廿里。白亭驿,东北长亭驿卌里。长亭驿,东去甘草驿廿五里。甘草驿,东南去阶亭驿廿五里。阶亭驿,东去瓜州常乐驿卅里。”③我们据此可以画出瓜沙二州之间的驿路。同条还记录了从瓜州常乐县界的新井驿,经广显驿、乌山驿、双泉驿、第五驿、冷泉驿、胡桐驿,到伊州柔远县界的赤崖驿④。这虽然记录的是武周时期瓜州、伊州间驿道的情况,但也就是玄奘贞观初年经过莫贺延碛的那条道路的具体走向。

《沙州图经》卷五石城镇下,还有“六所道路”条,我们举其中两条道路的记载:“一道南路。从镇东去沙州一千五百里。其路由古阳关向沙州,多缘险隘。泉有八所,皆有草。道险不得夜行。春秋二时雪深,道闭不通。一道从镇西去新城二百卌里。从新城西出,取傍河路,向播仙镇六百一十里。从石城至播仙八百五十里,有水草。从新城西南向蒲桃城二百卌里,中间三处有水草,每所相去七十余里。从蒲桃城西北去播仙镇四百余里,并碛路不通。”这就是从沙州出阳关所走的西域南道东段,中间经过石城镇(即汉代的鄯善国)和播仙镇(汉代且末国),因为唐高宗上元二年后,这两个地区划归沙州管辖,改名为石城、播仙镇,所以以石城镇为中心的道路情况记录在《沙州图经》中,可惜的是播仙镇有关道路的部分残缺,所以不得其详。

同样是敦煌出土的《西州图经》,虽然保留的片段不长,但有关“道十一达”条的部分却比较完整地保存下来,而且每条道路都有名字。我们也举两条道路的记载:“大海道。右道出柳中县界,东南向沙州一千三百六十里,常流沙,人行迷误。有泉咸苦,无草,行旅负水担粮,履践沙石,往来困弊。”“银山道。右道出天山县界,西南向焉耆国七百里,多沙碛滷,唯近峰足水草,通车马行。”⑤这样,我们就可以把从沙州,经西州(吐鲁番),越过天山,到焉耆国的道路,连缀起来。而《新唐书·地理志》保存的贾耽《皇华四达记》,记录了西域地区道路的情形。

《沙州图经》和《西州图经》的道路条记载十分珍贵,它们不仅仅告诉我们当时道路的走向和里程,还有车马行走的具体状况,是丝绸之路交通的真实记录。按照唐朝的制度规定,这类图经每个州都要三年一造,也就是每三年要对原本就有的《图经》文本加以修订,补充新的内容。道路条目是每本图经都要有的,所以丝绸之路所经过的唐朝州县的《图经》中,都有类似的道路记载,把这些记载连缀起来,就是一个详细的“道里簿”。《西州图经》出土于沙州,表明这类图经也会为临近或毗邻的州县抄写留存,以供交通往来之用。

所以说,虽然目前我们在传世文献中没有特别详细的、完整的有关丝绸之路道里的记载,其实在唐朝,这种交通道路的记录不仅有,而且非常详细。

在出土为胡语文书中,也有类似的地理文献。吐鲁番发现的粟特语国名表(Nafnāmak),如编号T II D 94文书中,提到一连串的地名,按顺序可以对应于汉文的拂菻、苫国、波斯、安国、吐火罗、石国、粟特、拔汗那、竭盘陀、佉沙、于阗、龟兹、焉耆、高昌、萨毗、吐蕃、吐浑、弭药、薄骨律⑥。大体上是沿着丝绸之路,由西向东记录重要的城镇,有的学者认为是表示摩尼教团位置所在,还有的认为是粟特商人的经商路线。

民国时任教于北京大学的钢和泰(A.von Staёl-Holstein,1877-1937)曾获得一卷敦煌写本,用藏文、于阗文写成,其中于阗语部分的第10至17行,记有从于阗经沙州到朔方一路的地名,第17至24行记有西州回鹘王国所辖范围内的城镇名,有些简要注记城中情况⑦。根据于阗语部分的发愿文,该卷年代大概在公元925年。这些地名可能是于阗国使者经行该地时所做的记录,是五代时期有关丝绸之路西域南北道路的较为详细的资料,可以和高居诲《使于阗记》或王延德《使高昌记》相媲美。

此外,敦煌发现的于阗语文书中,还有一篇往迦湿弥罗国的行纪(编号Ch.i.0021a,b),共35行,记某人自于阗经疏勒(今喀什),往迦湿弥罗国(今克什米尔)的行程。文中提到当时在位的迦湿弥罗国王是Abhimanyngupta(958-972年在位),知为10世纪后半叶的行纪,十分珍贵⑧。

从敦煌吐鲁番等地出土的官私文书可以得知,这类有关丝绸之路交通道里的记录,未曾断绝,而且有些是常规性的地方官府记录,并制度性地上报中央,有些为国史记录下来,有的则湮没无闻。今日治丝绸之路的人总是觉得史籍中没有关于丝绸之路的详细记载,其实不然。

二、出土文书记录了丝绸之路的实态

丝绸之路是一条东西交往的通道,历史上许多使者、僧侣、商人、士兵、文人都曾在这条路上行走,让丝路变成一条活跃的道路。传世史料中保存有不少中外使者往来的记载,如《史记·大宛列传》所记张骞西行事迹;也有不少僧人求法的传记,如《法显传》《大慈恩寺三藏法师传》《大唐西域求法高僧传》等,这些无疑是有关丝绸之路的重要文献。但和丝路上曾经往来的人物相比,留下来著作者要少之又少。出土文书为我们今天了解丝绸之路上的行旅,探索丝绸之路的实态,提供了不少新的材料,也补充了一些内容。

在1997年考古发掘的吐鲁番洋海一座墓葬中,出土了一件阚氏高昌王国(公元460-488)永康九年(474)、十年(475)出人出马护送外来使者的记录⑨。这些使者有来自印度西北部斯瓦特(Swat)地区的乌苌使,有自当时南亚次大陆上的笈多王国的婆罗门使,有来自西域塔里木盆地西南部的一个小国——子合国的使者,有来自塔里木盆地北沿大国焉耆的国王一行,还有来自中原南方以建康(今南京)为都城的刘宋王廷的吴客,以及来自阚氏高昌的宗主国——漠北柔然汗国的使者。这些经过高昌的使者主要去往两个方向:一是北山,应当就是指吐鲁番盆地北面的天山,越过天山,向东北前往柔然的汗廷。一是焉耆,即位于吐鲁番西南边的绿洲王国,从这里可以去往西域、中亚、南亚等国⑩。如果我们把这件送使文书所涉及的高昌、柔然、焉耆、子合、刘宋、乌苌、婆罗门等国标识在一张地图上面,就可以获得公元5世纪下半丝绸之路东西南北各国交往的历史景象。此时正是北方强国嚈哒击败萨珊波斯,占领了巴克特里亚(Bactria)的寄多罗(Kidāra)领地,并进而占领了索格底亚纳(Sogdiana),还把势力伸进塔里木盆地,从这件送使文书中我们看到了一些中亚、南亚的国家纷纷奔赴柔然汗廷的身影,他们应当是向柔然借兵以抵抗嚈哒,所以虽然战乱频仍,但丝绸之路上的使者往来更加频繁活跃。我们经常看到一些书中写到,由于中亚或中国西北地区动乱,部族劫掠,所以丝绸之路断绝往来。事实上,这种说法未必正确,兵荒马乱的年代,或许更是需要各国使者往来穿梭,密切沟通的时期。

新获吐鲁番文书中有《唐天宝十载(751)交河郡客使文卷》,记载了天宝十载从七月下旬到十月初来到西州交河郡客馆居住的官人、使者,有的来自西边的安西四镇地区,有的从北边来自北庭,有的从东面的伊吾、长安而来。从丝绸之路和中亚历史的角度来看,这些使者当中最引人注目的是宁远国的使者,即来自中亚锡尔河中游的费而干纳(Ferghāna)盆地,他们在天宝十载八月前后,至少分为八个般次前往唐朝都城。其中记有三位宁远国王子,一位叫“屋磨”,应当就是《册府元龟》卷九七一《外臣部·朝贡》条所记的宁远国王子:“(天宝八载)八月,宁远国王子屋磨来朝。”这些有关客使的记录,丰富了史籍的记载(11),也提供了盛唐时期丝绸之路的畅通情况。

敦煌发现的写本文献中,也有一些僧人行纪,包括玄奘的《大唐西域记》,其中最重要的是慧超《往五天竺国传》,这位开元中期经过西域地区回到唐朝的新罗僧人,不仅记录了他本人在丝路上的行程,而且对于丝路沿线国家的政治、宗教情形有清晰的记载,提供了开元盛世时期丝绸之路的实际情况。

敦煌文书中还有许多汉文、藏文、于阗文、回鹘文、粟特文的书信,也都真实地记录了行走在丝绸之路上的各色人物的情形。

三、出土文书记录了丝绸之路东西传播的商品种类和商贸情形

从公元4世纪初叶写成的粟特文古信札,到10世纪的敦煌吐鲁番文书,记录着丝绸之路上一批又一批的商人活动的情况,包括他们贩卖的商品,以及交易的记录。

大概年代在公元313年前后的粟特文古信札,记录了以姑臧(武威)为大本营的一个粟特商团的商贸活动情况。他们的活动范围东到洛阳、邺城,西到撒马尔干,长途或短途贩卖,把西方的贵金属、香料、药材运到中国,再把中国的丝绸运到西方。

出土文书中有许多契约,记录了丝路商人交易的真实形态,我们举几个例子。1997年,吐鲁番洋海出土的《阚氏高昌永康十二年(477)张祖买奴券》,记当地官人张祖用行绁137匹,从康国来的粟特商人康阿丑那里,买下名为“益富”的胡奴(12)。此外,吐鲁番早期出土的《北凉承平八年(450)翟绍远买婢券》(13),卖主石阿奴很可能就是来自中亚粟特石国的粟特人。吐鲁番阿斯塔那古墓还发现过粟特文的买卖女婢契约。敦煌藏经洞发现的《唐天宝某年王修智卖胡奴契》(敦煌研究院收藏),也是买卖胡奴时所订立的契约。画家张大千在20世纪40年代在敦煌得到一件《唐沙州某市时价簿口马行时沽》的文书,登录着“蕃奴”“蕃婢”,与马匹一起标价出售,这是因为在唐朝的市场上,人口和牲口同等对待,都在市场中专门经营这两种商品的“口马行”来进行交易,这件文书就是沙州市场官员把口马行的外来奴婢和马匹的价格上报给上级官府的记录。

粟特人是丝绸之路上的人口贩子,他们把中亚粟特地区、北方草原游牧民族地区的男女奴隶,倒卖到高昌、敦煌,以及中原一些地区。这些被倒卖的男女奴隶多被命名为中国人熟悉的吉祥、褒义、好听的名字,如“益富”“绿珠”“绿叶”等,是非常中国化的名字。粟特商人把倒卖的奴婢起这样好听的名字,目的显然是为了兜售他们的商品。

记录粟特商人贩卖的商品的典型史料,是吐鲁番出土的麹氏高昌国时期的《高昌内藏奏得称价钱帐》(14),买卖的商品有金、银、丝、香料、郁金根、硇沙、铜、石、药材、石蜜,除了粟特商人向西贩运的丝之外,大多数是西方的舶来品(15)。而且贸易的双方基本都是粟特人,也就是说,从西方来的粟特商人把大宗货物运载到高昌,由高昌的粟特商人买下来,再分散或整批运至河西或中原地区兴贩。

至于贸易的形态,我们也可以从吐鲁番文书中得到很多印证。我们知道,粟特人经过长时间的经营,在撒马尔干和长安之间,甚至远到中国东北边境地带,逐渐形成了自己的贸易网络,在这个贸易网络的交汇点上,建立起殖民聚落,作为他们东西贸易的中转站。吐鲁番文书《唐垂拱元年(685)康尾义罗施等请过所案卷》,记录了两组从粟特、吐火罗来的商人在西州重组商队,准备从西州到长安去经商(16)。另一件吐鲁番文书《唐西州高昌县上安西都护府牒稿为录上讯问曹禄山诉李绍谨两造辩辞事》,则记录了一些居住在长安的粟特人,他们与汉商一起,西到弓月城及更西地区经商贩易的情况(17)。

粟特商人的活动范围十分广阔,一般来讲,他们是要组成较大的商队来一道行动,特别是经过像塔什库尔干山区或翻越达坂的时候,更是要成群结队,以防强盗劫掠。但是,到了唐朝在显庆三年(658)灭西突厥汗国、控制整个西域中亚地区以后,开通道路,列置馆驿,行旅要较以前安全,粟特商队可以不必再组成大的商队,所以我们在吐鲁番文书中看到的一些个人的行旅情形,如吐鲁番出土的《唐开元二十年(732)瓜州都督府给西州百姓游击将军石染典过所》文书,记载了粟特商人石染典带着作人康禄山、石怒忿以及家生奴移多地,还有牲口等,从安西(今库车)先到瓜州市易,准备再到安西经商。文书显示,石染典一行经过悬泉守捉、常乐守捉、苦水守捉、盐池戍守捉等地方上的镇防机构,由官员勘查后,来到沙州。石染典向沙州官府呈报自己携带奴隶、牲口到沙州贩易,并申请去伊州的过所。文书上有沙州市令张休勘同的字样,确认石染典所带人员和牲口数目属实。这是一件难得的文书,是粟特商人活跃在丝绸之路上的最好的证据。

四、出土文书展现了丝绸之路上传播的文化

在丝绸之路经过的敦煌、居延(黑城)、吐鲁番、楼兰、库车、和田等地,都出土了大量的属于典籍文献类的材料,是我们考察丝路上各种文化传播的最直接的材料依据,这些材料可以和传世文献保留的正史、僧传、地理书相互补充,但出土文献大大丰富了我们对于丝路文化的认识。

佛教是对中国影响最大的宗教文化,它从印度传入中国离不开陆上丝绸之路的开通,历史上不论是印度高僧的东来还是中国僧侣西行求法,都离不开丝路上绿洲王国的支持,出土文献对于我们认识丝路王国的佛教文化传播和发展,有着不可替代的作用。

最初的佛教并非从释迦牟尼传法的印度本土传入西域和中原内地,而是主要从西北印度的犍陀罗地区传入的,这一点从出土文献上来看是十分清楚的。目前新疆出土的最早的佛教文献并不是用印度本土的梵语所写,而是用犍陀罗地区流行的犍陀罗语写成的,这就是和田出土的犍陀罗语《法句经》(18)。中原地区虽然没有保存下来最早的佛教典籍,但洛阳早期佛教寺院的井栏题记,也是用犍陀罗语书写的(19)。加上现存佛典中的音译词汇,可以确证早期进入西域和中原的佛教文献,都是用犍陀罗语所写。而从这些佛典以及早期梵文写本来看,最早传入西域和中原的佛教教派,也是出自西北印度的法藏部(20)。

在丝路南道的和田地区,稍晚于犍陀罗语的出土文献材料,主要是梵文的大乘经典,如《妙法莲华经》《大般若婆罗蜜多经》《大般涅槃经》等,以后还有用当地的于阗语翻译的大乘经典。这是和传世的中文史料记载相一致的,即古代于阗王国是西域大乘佛教的中心,也是中原大乘佛教的重要输送地,不论朱世行的西行于阗求取《般若经》,还是实叉难陀东来传译八十《华严》,都表明于阗对中原佛教的重要意义,而出土文献部分展现了于阗佛教的真面貌,特别是于阗僧人阅读什么经典,讲说什么佛教教义。

与和田相对的丝路北道据史德(巴楚)、龟兹(库车)、焉耆、高昌(吐鲁番)等地,则主要流行小乘佛教,出土了大量说一切有部和根本说一切有部的梵文佛典和戒律文献(21)。由于中原主要流行大乘佛教,西行求法的中原僧人也多是大乘教徒,如玄奘,对小乘高僧带有蔑视的态度,所以中原佛教文献对于西域北道佛教水准的记录并不准确,甚至有误导。通过出土的大量梵文、龟兹语、焉耆语的文献残卷,我们对西域北道小乘佛教的教学和严格的戒律制度,都有了相当详细的了解,也可以帮助我们认识留存在北道沿线的佛教石窟雕像和壁画的内涵,因为有不少壁画的内容是根据当地流行的佛典绘制上去的,我们从中原的典籍中有时难以找到对应的文本。

在吐鲁番、龟兹、和田出土的汉文文献中,我们还可以看到魏晋南北朝,特别是唐朝时期从中原西传的汉译佛典。这些典籍大多数属于大乘佛教,是以书籍的形式传播或传抄到西域地区,是佛教在中原地区立足、生根之后倒传西域的现象。658年唐朝灭西突厥汗国,唐朝制度文化开始大量进入西域地区,汉化系统的佛教寺院也随之在安西四镇地区建立(22),在这些以龙兴寺、大云寺、开元寺为代表的汉化佛寺当中,也保存了大量的汉文佛典(23)。

不论是龟兹语、焉耆语还是汉语佛典,都成为10世纪后半叶立国于吐鲁番的高昌回鹘王国的佛教思想和文本来源。但高昌回鹘在丝绸之路史上最值得夸耀的,应当是当时流行的摩尼教和东方基督教。在高昌城、吐峪沟、柏孜克里克石窟等地,发现了大量用中古波斯文、帕提亚文、粟特文、回鹘文所写的摩尼教文献,有经典,也有仪式性文本,还有摩尼教教团运营的文书(24),表明摩尼教在9—10世纪时,曾经在高昌回鹘盛行一时。而葡萄沟内一座基督教的寺院遗址里,更是发掘到一个图书馆,有大量用叙利亚文、中古波斯文、粟特文、回鹘文所写的东方基督教会的典籍和文书(25)。这些文书表明,高昌回鹘摩尼教和景教都与它们的西方教团有一定的联系,但其中详细的信息还有待深入探讨。

在丝绸之路沿线,不论是悬泉、尼雅、楼兰、居延,还是敦煌、吐鲁番、焉耆、龟兹、巴楚、于阗,出土了各种语言的典籍类文献,其文本本身和内容所记的宗教信仰、思想文化,都是我们研究沿丝路传播的东西方文化交流的重要素材,而这类文献残片还在不断发现,充实着丝绸之路的文化史。

总而言之,今天我们研究丝绸之路,在我们的前辈充分利用传世典籍的基础上,更应当关注丝绸之路沿线出土的各类文书材料,发掘其中有价值的残片,最大限度地利用这些有意无意留存下来的文本,丰富我们对于丝绸之路的认识,谱写更加绚烂多彩的丝绸之路历史。

注释:

①甘肃省文物考古研究所等编:《居延新简》,北京:文物出版社1990年版,第396页。

②何双全:《汉代西北驿道与传置——甲渠候官、悬泉汉简〈传置道里簿〉考述》,《中国历史博物馆馆刊》总30期,1998年,第62—69页。

③池田温:《沙州图经略考》,《榎博士还历记念东洋史论丛》,东京:山川出版社1974年版,第64—69页。

④池田温:《沙州图经略考》,《榎博士还历记念东洋史论丛》,第64—69页。

⑤唐耕耦等:《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,北京:书目文献出版社1990年版,第54—55页。

⑥林梅村:《粟特文买婢契与丝绸之路上的女奴贸易》,氏著:《西域文明》,北京:东方出版社1995年版,第71页。

⑦F.W.Thomas & S.Konow,"Two Medieval Documents from Tun-huang",Oslo Ethnografiske Museums,Skrifter,vol.3,Hefte 3,1929,pp.1-40; H.W.Bailey,"The Staёl-Holstein Miscellany",AM,n.s.,II.1,1951,pp.1-45; J.Hamilton,"Autour du manuscrit Staёl-Holstein",TP,XLVI,1958,pp.115—153;黄盛璋:《于阗文〈使河西记〉的历史地理研究》(上、下),《敦煌学辑刊》1986年第2期,第1—18页;1987年第1期,第1—13页。

⑧H.W.Bailey,Saka Documents,Text Volume(Corpus Inscriptionum Iranicarum Part 2:Inscriptions of the Seleucid and Parthian Periods and of Eastern Iran and Central Asia.Vol.5:Saka).London 1968,p.70-73;黄盛璋:《敦煌写卷于阗文〈克什米尔行程〉历史地理研究》,《新疆文物》1994年第4期,第27—48页。

⑨荣新江、李肖、孟宪实主编:《新获吐鲁番出土文献》,北京:中华书局2008年版,第162—163页。

⑩参看荣新江:《阚氏高昌王国与柔然、西域的关系》,《历史研究》2007年第2期,第4—14页。

(11)参看毕波:《怛逻斯之战和天威健儿赴碎叶》,《历史研究》2007年第2期,第15—31页;又《吐鲁番新出唐天宝十载交河郡客使文书研究》,《西域历史语言研究集刊》第1辑,北京:科学出版社2007年版,第55—79页。

(12)荣新江、李肖、孟宪实主编:《新获吐鲁番出土文献》,北京:中华书局2007年版,第125页。

(13)唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》壹,北京:文物出版社1992年版,第92—93页。

(14)唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》壹,第450—453页。

(15)参看朱雷:《麹氏高昌王国的“称价钱”》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第4期,1982年,第17—24页。

(16)唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》叁,北京:文物出版社1996年版,第346—350页。参看程喜霖:《唐代过所研究》,北京:中华书局2000年版,第246—258页。

(17)《吐鲁番出土文书》叁,第242—247页。参看黄惠贤:《〈唐西州高昌县上安西都护府牒稿为录上讯问曹禄山诉李绍谨两造辩辞事〉释》,唐长孺编:《敦煌吐鲁番文书初探》,武汉:武汉大学出版社1983年版,第344—363页;荒川正晴:《唐帝国とソグド人の交易活動》,《東洋史研究》第56卷第3号,1997年,第185—188页;又“The Transit Permit System of the Tang Empire and the Passage of Merchants”,The Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko,59,2002,pp.7-18;又《唐代粟特商人与汉族商人》,荣新江等编:《粟特人在中国——历史、考古、语言的新探索》,北京:中华书局2005年版,第101—109页。

(18)J.Brough,The Gāndhārī Dharmapada:edited with an introduction and commentary,London:Oxford University Press,1962.

(19)林梅村:《洛阳所出佉卢文井栏题记——兼论东汉洛阳的僧团与佛寺》,《中国历史博物馆馆刊》第13—14辑,1989年。

(20)F.Bernhard,"Gāndhārī and the Buddhist Mission in Central Asia",Anjali,Papers on Indology and Buddhism,O.H.de A.Wijesekera.Felicitation Volume,J.Tilakasiri,ed.,Peradeniya 1970,pp.55-62.

(21)L.Sander,"The Earliest Manuscripts from Central Asia and the Sarvāstivāda Mission",Corolla Iranica:Papers in Honour of Prof.Dr.David Neil MacKenzie on the Occasion of His 65th Birthday on April 8th,1991,ed.Ronald E.Emmerick & Dieter Weber,Frankfurt u.a.,1991,pp.133-150.

(22)荣新江:《唐代西域的汉化佛寺系统》,新疆龟兹学会编:《龟兹文化研究》第1辑,香港:天马出版有限公司2005年6月,第130—137页。

(23)荣新江:《唐代龟兹地区流传的汉文典籍——以德藏“吐鲁番收集品”为中心》,中国人民大学国学院编:《国学学刊》2010年第4期,第77—83页;又《唐代禅宗的西域流传》,《田中良昭博士古稀记念论集·禅学研究の诸相》,东京:大东出版社2003年版,第59—68页。

(24)M.Boyce,A Catalogue of the Iranian Manuscripts in Manichaean Script in the German Turfan Collection,(Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin,Institut für Orientforschung.Verffentlichung Nr.45.)Berlin:Akademie Verlag,1960;森安孝夫:《ウイグル=マニ教史の研究》,《大阪大学文学部纪要》第31、32合并号,1991年。

(25)E.C.D.Hunter & M.Dickens,Syriac manuscripts in the Berlin Turfan Collection(VOHD),Stuttgart.

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com