如何统计门店数量(门店面积怎么分配)

前文"零售供应链从门店开始",和大家介绍了门店的空间、陈列、运营如何严重的影响供应链。实际上越来越多的企业,将供应链的触角向前延伸,从总仓到分仓、到前置仓,到门店。门店的空间大小、面积分配,对供应链运营产生了深远的影响。以作者参与过的门店布局设计项目来看,做错这一步,零售企业需要承受沉重的代价。我看到很多小的加盟商,不懂空间分配原理,盲目听从品牌企业设计人员的意见,最终导致门店可用于销售的面积过小,最后经营不下去,这样的教训太惨痛也太多了。

这篇文章我们就来聊聊如何进行门店面积的分配。文章内容节选自《零售供应链 数字化时代的实践》第三章。

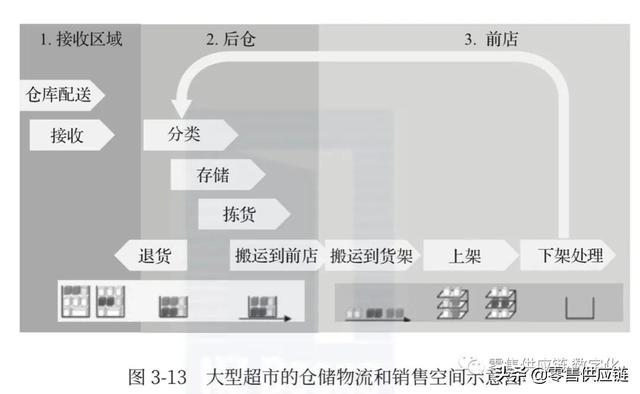

门店的空间分为面向客户的部分,也叫前店或者展示区,和非面向客户的部分,叫做后仓,对于有厨房的餐饮店也叫做后厨或者后厂。咖啡店、奶茶店前店里也有现场加工的部分,这部分面积一般不算做有效销售面积。前店是指客户可以浏览、购物、接受服务的区域,是有效销售空间。后仓是指非客户接待区域,用于接受货物、存储货物、货品准备、货品加工,清洁维护物品储藏,以及员工办公的区域。大型超市的后仓最复杂,以它为例进行介绍,如图3.1-13示意。

大型超市的门店空间分为三大区域:1. 接收区域,由于所售卖的商品品类多、每个品类内的品种多,每次从仓库送货的量很大,送货车辆到了之后,需要把货卸下来,放在缓冲区域,由门店工作人员进行清点和解包。这个区域有点像个码头,所以也叫做docking station,送货车辆集装箱对接到“码头”,进行货品的装卸。2. 后仓,经过接收区域之后,门店工作人员需要将送来的货解包,分类,然后放到指定的存放地点。并且在前店货架上出现缺货时,把货品从后仓拣选出来搬运到前店。3. 前店,也就是销售发生的区域,在这里工作人员把货品搬运到货架边上,然后上架,对于需要下架或者损毁的商品,也需要进行反向的下架处理动作。面积小一点的超市,比如社区超市就不一定会有接收区域,可能就是一个宽敞点的后门,货物进去直接通过门就搬运到后仓了。对于小型的门店,比如便利店、快餐店、咖啡店,货物更多的是从前店的门进到后仓,同时后仓的面积也没这么大。

前店是商品和服务与客户接触的区域,它越大意味着能陈列的商品和提供的服务内容越多,更多的货品陈列能够吸引并激发出更多的需求,成交机会也会越大。反之如果销售面积小,商品和服务内容陈列空间就小,给客户的选择就少,能够产生的需求就变少了。同时前店面积小意味着能同时进店的客户少了,同样数量商品和服务的情况下,按照一定的转化率来看,发生的购买量就会降低。

后仓大小代表了能存放多少库存,就餐饮零售而言它代表了菜品制作加工能力的大小,也就是满足需求的能力大小。前店面积大小影响到需求的大小,后仓大小影响到满足需求能力的大小。光有需求而无法满足,就没有办法产生销售,光有满足需求的能力,而没有需求,也没有办法产生销售,因此如何平衡这两者的配比就变得很重要。

从资金投入角度看,门店总面积越大所需要的租金、运营成本、周转库存越多,同时带来的销售也会高一点。但门店面积也不是越大越好,销售面积大到一定程度之后,由于零售品牌的市场覆盖率、目标市场客户数并不会无限扩大,同时更多的商品陈列对需求的刺激也会出现临界点。最终即便面积很大,销售也会出现天花板。如果把销售面积和销售额画一个相关性曲线,可以得到如图3.1-15所示的曲线。你可以用自己企业中门店销售额和门店销售面积的数据,绘制出这样一条曲线,进而用它来指导后续的门店面积大小的决策。

图3.1-15 销售额与销售面积曲线

前店和后仓面积之和是固定的,如果把前店和后仓的面积加起来构建一个和销售额的曲线,会得到如图3.1-16所示的曲线。当前店和后仓面积的分配沿着这个曲线滑动时,销售额会随之变化,这个曲线的顶点就是最佳分配比例。可以通过数学模型来测算和模拟各种比例下销售额的变化,进而得到这样的一条曲线,进而指导合理的门店面积分配。

图3.1-16 前店后仓面积分配与销售额的关系

门店面积选择是艺术和科学的结合,一方面,市面上可选的门店是有限的,经过精准测算出来的门店面积,在市面并不一定能找到,除非自己买地建设。另外一方面,零售商一般对每个门店有明确的业绩目标要求,可以按照业绩目标测算出具体的前店和后仓面积大小。实践中,往往是把定性和定量的方法结合起来使用。

· 定性分析

根据零售商在类似商圈里的门店面积,得出面积的区间范围,然后看市面上有什么选择。在面积分配这件事儿上,因为现实的多变性,量化模型无法反应所有的情况,也未必能得出最合理、可解释的结果,这时候定性分析反而更实用。比如参照类似门店的前店后仓面积配比,把它用到新店上。假如在同一个商圈里,已经有了1家店,这家店业绩稳定,前店不拥挤也没什么断货,后仓能够很好的支撑前店的业务,那也可以参考这个比例用到新店上。假如同样的商圈有一家店总面积800平,后仓200平,前店后仓的比例是3:1。如果要在该商圈开一家600平的门店,后仓可以设置为150平。

在核心商圈开店,租金非常高,可谓寸土寸金,零售商往往更倾向于扩大销售面积,最小化后仓甚至不要后仓,通过高频次的补货来满足门店对有货率的要求。这种方式更多的把货品放到仓库,同样的面积仓库的租金肯定比门店低,同时仓储物流的员工的工资相对比门店店员也更低些。

· 定量计算

零售商决定明年销售额增长2个亿,将该目标分解到各个区域,华东区分得了1个亿,该区域去年平均的坪效2万/平米(销售额除以总销售面积),那么华东区总共需要新开5000平米销售面积的门店(1亿/2万 = 5000平)。

得到了销售面积,接下来需要继续用定量的方法来测算后仓的大小。前店除了客户可以走动之外,还需要陈列各种道具和商品。陈列的太多会导致门店拥挤,太少了会显得商品不够丰富。到底多少是合适,这个大概也是零售人一直在探索的。有的人说不缺货就好了,有的人说要琳琅满目。说不缺货就好的人往往是供应链思维,考虑的是服务水平和库存周转,说琳琅满目的人往往是“视觉陈列”的思维,希望通过饱满丰富的视觉陈列刺激客户,使其产生购买的冲动。

从库存控制的角度来分析,超市前店的商品库存一般用Min-Max最大最小库存控制,最小量由货架的最小陈列量决定,比如一个商品有三个陈列面,每个面放一个,最小陈列量就是3个;最大陈列是由陈列面和陈列深度决定,比如3个陈列面,陈列深度是3,那最大陈列量就是9。前店一天的销售发生完成后,从9个变成了5个,店员在晚上补充陈列面,从5个补满到9个。后仓是前店的供应来源,前店是Min-Max拉动后仓补货。假设门店每天卖200个,表3.1-10展示了为期两周的前店后仓的库存动态变化过程。

|

Day1 |

Day2 |

Day3 |

Day4 |

Day5 |

Day6 |

Day7 |

Day1 |

Day2 |

Day3 |

Day4 |

Day5 |

Day6 |

Day7 | ||

|

前店 |

日初库存 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

|

销售 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 | |

|

后仓补充 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 | |

|

日末库存 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 |

500 | |

|

后仓 |

日初库存 |

1400 |

1200 |

1000 |

800 |

600 |

400 |

200 |

1400 |

1200 |

1000 |

800 |

600 |

400 |

200 |

|

转移 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 |

200 | |

|

总仓补货 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1400 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 | |

|

日末库存 |

1200 |

1000 |

800 |

600 |

400 |

200 |

1400 |

1200 |

1000 |

800 |

600 |

400 |

200 |

0 | |

3- 前店后仓库存变化示意

后仓每周从总仓获得一次补货,补货量1400。这样来看,后仓至少需要能够容纳1400的货量。如果每天补一次,那后仓就只需要能接受200个就够了。上表是用平均数进行分析的,还需要把每个月的峰值、大型节假日、活动的峰值的数据也拿出来分析一下,后仓不可能按照峰值的吞吐设计,但也不能不考虑峰值带来的爆仓风险。通过这样的测算,把各类商品的吞吐量测算出来,进行加总就能得到后仓总体的吞吐量要求。

- 运筹优化与仿真

上文所述的定量计算,是线性运算,也就是加减乘除就能算出来的。实际上门店面积、销售额和面积的关系并不是一条直线的关系。面积的分配也类似,扩大前店面积会带来后仓面积缩减,进而导致总仓往门店补货频次的增多,带来补货成本的升高,频繁补货也带来门店里货品上架成本的升高,但是后仓的库存持有成本却下降了;扩大后仓导致补货频次降低,补货成本降低,前店上架成本降低,但是后仓库存持有成本上升,同时销售面积减少了,会导致销售下降。在这些有升有降的因素里,为了找到最合理的配置,就需要在其中找到一个最优的组合,这正是运筹优化方法能解决的问题。运筹学是关于如何更优化分配资源,获得最大化效益的学科,田忌赛马就是经典的例子了。如果放到供应链里面,经济订货批量就是经典的运筹学理论模型,一次补很多的货,补货频次低成本就低,但库存持有成本升高,;一次补很少的货,补货很频繁,补货成本就高,但库存持有成本低。

为了用运筹学解决这个问题,首先定义问题的优化目标,比如在门店面积分配这个问题上,优化的目标是毛利最大化,也就是“销售收入-成本”的最大化。其次是约束条件,为了最大化毛利,把销售收入做到最大,那后仓什么都不放不就成本最低了嘛,也不是的。现实世界是有约束条件的,比如销售额受制于进店客流、转化、平均客单价,进店客流又受到前店大小的影响;成本也是有约束的,库存不可能小到零,至少还是要满足服务水平的,同时前店、后仓的总面积加起来也不能超过门店总面积,这些就是约束条件。最后就是决策变量,它是指在围绕优化目标在寻找最优解的过程中,哪些因素是可以变动的,为了找到最佳的面积分配比例,此处面积的比例就是决策变量。为了找到最优解,决策变量在约束条件的范围内连续变动,每个面积比例下的毛利都被测算出来,直至找到最优解,优化算法的公式示意如下。

TS = total space 代表门店总面积

TSS = total sales space,代表销售面积

PD = population density,代表目标市场人口密度

Rev = revenue,销售额函数,与TS,TSS,PD,Ctsr有关

BS = Backroom space,代表后仓面积,是决策变量,也可以用TSS做决策变量,这两个是互换的

FS = Front of House Space,代表前店面积

Cst-IH = Inventory holding cost,库存持有成本函数

Cst-OD = Ordering Cost,订货成本函数

Ctsr = COGS to sales ratio,货物成本占销售的比例

Profit 毛利

Profit = Rev(TS, BS, PD, Ctsr) – Cst-IH(BS, rev) – Cst-OD(Tss, BS, rev)

也有不少公司采用门店空间优化软件,将上述的优化算法包含在内,并结合所经营的商品品类、门店面积、结合总仓补货的频次,门店的销售目标、服务水平、库存周转目标等,来测算最优的门店面积配比,包含门店内货架在不同品类之间如何分配。

下一篇,我们来介绍线上和线下联动(所谓全渠道或者新零售模式)下的门店面积如何进行分配。

新书在京东和当当上架,感兴趣的读者可以微信扫码查看、购买。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com