马场公彦x刘晓峰x吴光兴x宋念申 马场公彦x刘晓峰x吴光兴x宋念申

韩籍学者金文京近期出版了新作《汉文与东亚世界》,本书日文原版为岩波新书之一种,是第9回角川财团学艺赏获奖作品,同时也是中国大陆引进的第一本介绍汉文训读的学术普及著作,因而受到海内外众多学者的关注。金文京有着独特的身份,他在日本出生、生活,却坚持拿韩国护照,尽管因此带来不便,他也坚持自己的韩国国籍。身为在日韩国人,他却专攻中国古典文学。他也关心张爱玲与金庸,曾将金庸小说译为日文。在《汉文与东亚世界》这本书中,他便是从独特的东亚全局视角出发,试图重新建立汉字文化圈的坐标体系。

近日,岩波书店前总编辑马场公彦、清华大学历史系教授刘晓峰、社科院文学所研究员吴光兴、清华大学人文与社会科学高等研究所教授宋念申,四位来自学界的嘉宾相聚北京PAGEONE五道口店,共同解读这本经典作品。

《汉文与东亚世界》,[韩] 金文京著,新经典·琥珀 | 上海三联书店2022年10月。

“训读”与“笔谈”:

东亚世界的汉文传统

汉字不仅是中国的文字,还是整个中国文化的基础。在很长一段时间里,中国曾经是东亚唯一的文明光源。古代中国邻近的国家、民族、地域,受到中国文化影响,借用汉字,读汉字所写的书,或者用汉字写文章,这就叫“汉文”。很多人理所当然地认为这些国家和民族既然同文,就都属于汉字文化圈,但实际上并不那么简单。

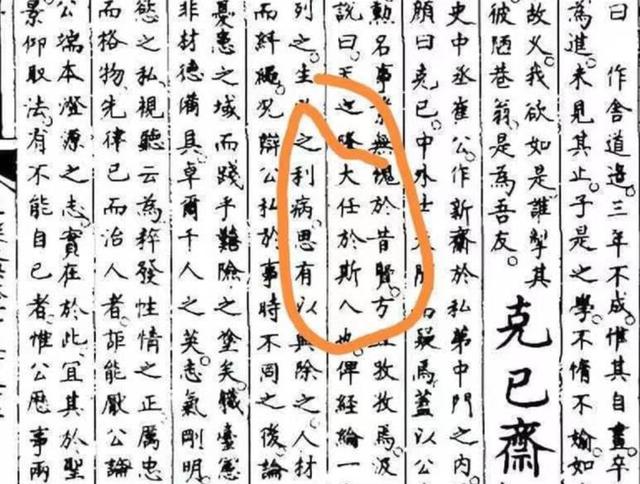

《汉文与东亚世界》的作者金文京在视频致辞中讲解了一个叫作“训读”的概念。训读就是用自己的语言来读汉字的意思。例如“山”这个汉字,日本人念作“yama”,古代朝鲜人可能读成“moe”。这就好比一个禁止吸烟的标志,中国人看到这个标志就把它读作“禁止吸烟”,英美人则读作“No Smoking”,大家都用自己的语言来解读这个符号,这就是训读的原理。这样一来,同样是汉字的书,比如说《论语》,《论语》的字、文章都是一样的,可是邻国的发音、读法都跟中国不一样,他们写的汉文也跟中国人写的汉文有所不同。既然读法、写法、文章都不一样,差之毫厘,失之千里,邻国以此发展出来的文化,甚至世界观就都跟中国不一样了。这是很多中国人恐怕不太熟悉的东亚汉字文化圈的历史。

说到日本训读的文化传统,岩波书店前总编辑马场公彦解释说,2010年前后日本教育界要减少汉文课,当时非常缺少能够教学汉文的老师,而且日本逐渐换掉了阅读汉文的所谓训读的文化传统。随着这种情况,日本的汉文学科有减少的趋势。一方面当时东亚经济合作的气氛还比较浓烈,但是另一方面日本又换掉亚洲之间沟通语言上的所谓训读的文化传统,这恰恰也是《汉文与东亚世界》成书的背景。

通过训读的方法来引进文化的过程中,还会因为这种习惯而产生不同,其中有一部分可能会发生误会,马场公彦说,中国经典还分为两种,一个是可能通过训读引进的文献和经典,比如《论语》、“二十四史”,日本非常尊重能通过训读来阅读的中国经典。还有一种不可能通过训读来阅读的,比如《三国演义》之类的通俗小说,白话的文献不可能通过训读来阅读。一般日本知识分子阅读的是儒学经典和正史,口语类的东西他们是不学的。因此日本译介的所谓东亚共同文化就是儒学,这只是其中的一部分,但是容易被误会为所有传统的中国文化精华。

尽管训读的传统,使得东亚国家使用汉字的写法、读法和用法都存在差异,但汉字的表意功能始终能在不同的东亚文化之间建立起桥梁。清华大学历史系教授刘晓峰于1995年在日本留学的时候,就到京都大学人文研究所拜访过金文京。刘晓峰说,金文京不仅是学问特别好,成长经历也很特别。金文京本身是韩国人,精通朝鲜语,又在日本长大和工作,受到日本基础教育,加上中文的基础,所以他特别有资格写这本书。其中有很多用汉字的人平时不知道的重要知识。

刘晓峰提及了书中的一个故事,当年日本人到中国来,他遇到一个中国的和尚,那个中国和尚是讲不出日文的,他们在纸上写字,一写字他们就表达得特别畅快。这种“无声的对话”,或者说笔谈的传统,是东亚文明间交流的特色。刘晓峰说,中国唐代时期,东北有一个很大的国家叫大渤海,那个渤海国派遣使者到日本,日本则派最有文化的知识人接待。他们在一起干什么呢?他们写汉诗,他们的对话全都是用汉字书写的。这种通过用汉字书写来传达意思的方式体现在东亚国家的各个方面。

东亚国家的笔谈文化一直持续到了19世纪。清华大学人文与社会科学高等研究所教授宋念申补充道,19世纪后期,当现代外交进入到东亚世界的时候,当时大量的中日朝官员和学者还是用笔谈的方式来进行谈判和交涉。中朝之间的条约仍然由汉字书写,其中汉语是最主要的文本。

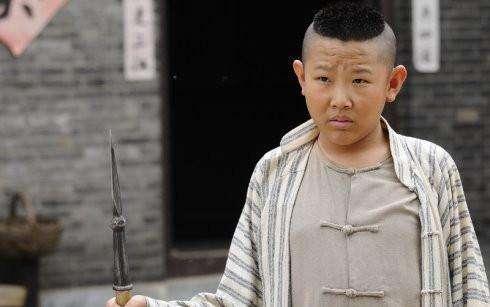

活动现场,照片由出版社提供。

重新思考现代化过程中的民族主义

参与讨论的几位嘉宾也认为,汉字共通的历史对于我们重新理解民族主义的内涵和外延提供了更广阔的视角。“我们是母语使用者,我们很多时候不会去想汉文化或者汉字文化对我们意味着什么,”宋念申说,“所谓文化上的所有化,就是这个是‘我们’的。而这本书恰恰挑战了‘我们’的这个概念,它告诉我们说汉字不仅仅是‘我们’的。怎样重新定义‘我们’,‘我们’是不是仅仅用汉字来定义,这是一个问题。”

韩国曾经有三次去汉字化运动,但用官方政策褫夺文化的已有属性是非自然的,这种做法实际上也把韩国文化自身最重要的一部分抹去了。由于韩国19世纪之前的官方史料基本都以汉字书写的,现在韩国学者研究朝鲜历史还要重新学一门外语,造成了很大的困难。“所有的民族主义都强调我们有一个本原,这个本原是最真实的、最本质的,后面所有加诸的其他外来的东西都是非本民族的。但其实,那个本原并不真的存在。”宋念申说。

明治维新的日本在脱亚入欧的过程中也曾想摆脱中国文化的影响。马场公彦说,这些日本知识分子尽管对儒家和道家的研究非常深远,但他们主张日本国民思想当中主要的部分跟中国没有关系,我们保护下来的是我们固有的民族文学和思想。日本江户时代的国学化思想和明治维新的西学都想要重新改造东方的各种固有的文化。但是诡谲的是,日本近代以后的一部分民族主义者又主张回归中国的汉文文化。之前日本以摆脱汉文文化来与西方接轨,后来又通过回归汉文训读的世界来表达日本的民族主义。

《汉文与东亚世界》的作者金文京在写作时也明显感受到了传统东亚文明面对现代化冲击后带来的困惑。金文京非常理解,那些曾经使用过汉字的国家进入现代化的某个阶段时,力图摆脱汉字影响的强烈冲动。他觉得遗憾,但是他没有说你这样做是错的。宋念申说,这样一种态度可能是更有利于我们这些曾经共享过一个文化价值和传统的人坐下来、平心静气地交流,回溯我们自己的历史,然后重新梳理和认识我们历史的另外一种可能性。

整理/李永博

校对/卢茜

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com