6种常见脑血管疾病影像诊断(详细的脑小血管病影像诊断解读)

脑小血管病(cerebral small vessel disease,CSVD)是引发痴呆的第二常见病因,亦是引发混合性痴呆的主要因素,且1/5的卒中是由CSVD引起的。临床上最常见的神经退行性疾病,如阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD),在老年人群中通常与脑血管病并存。CSVD与AD 有着共同的危险因素,且均可导致认知障碍和痴呆,临床上难以鉴别血管性认知障碍(vascular cognitiveimpairment,VCI)与AD。

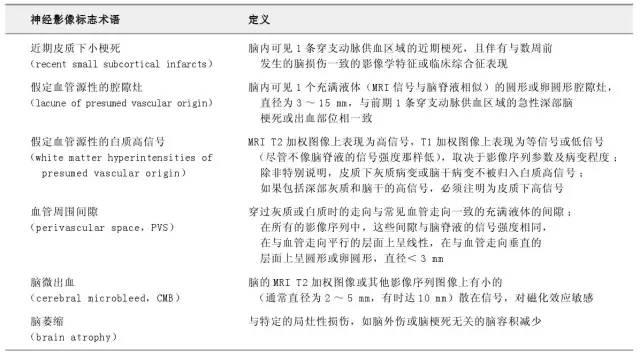

CSVD的传统磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)表现包括

- 近期皮质下小梗死

- 假定血管源性的腔隙灶

- 假定血管源性的白质高信号

- 血管周围间隙(perivascular space,PVS)

- 脑微出血(cerebral microbleed,CMB)

- 脑萎缩

CSVD 习惯上多指脑的小动脉或穿支动脉病变导致的临床上和影像学上的异常表现。关于脑小血管的定义,曾经探讨过按照管径大小来界定穿支动脉和小动脉。然而,在已发表的研究中,对管径大小的界定不一致,且与影像学表现的对应度不佳。因此,2012 年的共识指南决定采用小动脉(arteriole)这一名词来指代在 CSVD 中受累的小穿支动脉和小动脉。

以上两图对照阅读

近期皮质下小梗死

2012 年的共识指南建议采用“近期皮质下小梗死”这一术语,系指神经影像学证据显示有1条穿支动脉供血区域的近期梗死,且伴有与数周前发生的脑损伤一致的影像学特征或临床综合征表现。加入“近期”这一词,是为了对应“伴有与数周前发生的脑损伤一致的影像学特征或临床综合征表现”。之所以采用“近期”非“急性”的表述,是为了说明该损伤发生于最近数周,而不仅局限于超急性期。采用“小”这个词则表明损伤在轴向平面上的最大直径≤ 20mm,尽管供应某些损伤区域的血管在冠状面上的直径更大。直径> 20 mm 的基底节和内囊病变可能会同时影响数条穿支动脉的供血区域,所以不应被归入皮质下小梗死,而应被称为纹状体内囊梗死,是特有病因梗死的一个亚型。与此相似,前脉络膜动脉梗死的病因学也有其独特性,可通过病灶所处部位(尾状核头部)及形状(大多为“逗号”形状)进行识别,所以也不应被归入皮质下小血管病。与血管源性的腔隙灶不同,对于皮质下小梗死病灶大小的界定无下限,这是因为利用弥散加权成像可以鉴别新近小梗死与 PVS。

假定血管源性的白质高信号

假定血管源性的白质高信号的影像学特征是在T2加权图像上表现为高信号,在T1加权图像上表现为等信号或低信号(尽管不像脑脊液的信号强度那么低),并取决于影像序列参数及病变程度。除非特别说明,皮质下灰质病变或脑干病变不归入白质高信号。此外,推荐将皮质下高信号作为一个可接受的替代性集合名词,用于表示任何非皮质高信号,包括白质、深部灰质及脑干 ;采用白质低衰减或白质低密度来表示 CT 图像上的白质病变。

假定血管源性的腔隙(lacune of presumed vascular origin)

灶定义为 1 个充满液体(MRI 信号与脑脊液相似)的圆形或卵圆形的腔,直径为3 ~ 5 mm,并与前期 1 条穿支动脉供血区域的急性深部脑梗死或出血相一致 ;在液体衰减反转恢复(fluid-attenuated inversion recovery,FLAIR)序列图像上,假定血管源性的腔隙灶通常会表现出与脑脊液相似的低信号,其周围则围绕一圈高信号 ;但是,并非所有的腔隙灶都会表现出高信号。当腔隙灶通过白质高信号区域时,高信号可以围绕血管周围间隙 ;而在某些情况下,尽管在 MRI 图像上可见脑脊液样的信号强度,但在 FLAIR 序列图像上,中央腔的液体信号并不总是受到完全的抑制,所以病变可以表现出全部高信号,但在其他序列如 T1 和 T2 加权图像上,可以表现出脑脊液样的信号变化。在诊断时,应将假定血管源性的腔隙灶与血管周围间隙进行区分 ;鉴于直径< 3 mm 的病变是血管周围间隙的可能性较大,因此建议按照直径来区分这 2 种病变。假定血管源性的腔隙灶的最大直径≤ 15 mm,不同于近期皮质下小梗死灶 20 mm 直径的界定值,这是因为陈旧性梗死灶的直径小于新的梗死灶。

周围血管间隙(PVS)

PVS 的同义词包括 Virchow–Robin 间隙和 3型腔隙或筛(位于基底节区时),这些名词术语均被用于描述可见的 PVS。2012 年的共识指南将 PVS 定义为当穿过灰质或白质时,其走向与常见血管走向一致的充满液体的间隙。在所有影像序列中,这些间隙与脑脊液的信号强度相同,在与血管走向平行的层面上呈线性,在与血管走向垂直的层面上呈圆形或卵圆形,直径约< 3 mm ;通常在基底节下部很明显,可见其向心穿过半球白质进入中脑,但是在小脑中较少见。这些间隙可以表现出局部的扩大,有时甚至可以扩大至直径为 10 ~ 20 mm,甚至表现出聚集效应。PVS 必须与假定血管源性的腔隙灶进行鉴别。与假定血管源性的腔隙灶相比,病理状态下 PVS 的直径通常≤ 3 mm,并且在 T2 加权图像或 FLAIR 序列图像上不表现为围绕着充满液体的间隙的高信号圈,除非间隙跨越了白质高信号区。

脑微出血(CMB)

CMB 在 MRI T2 加权图像上或其他序列图像上表现为小的(通常直径为 2 ~ 5mm,有时可达10 mm)散在信号,对磁化效应敏感 ;但在 CT、FLAIR 序列和 T1 加权图像上不显示。当 T2 加权图像上可以清晰显示 CMB 时,表现为圆形或卵圆形的同质低信号。在 1.5 T 和 3.0 T 梯度回声序列图像上,CMB 的直径通常为 2 ~ 5 mm,有时可达 10 mm。此外,还可以通过磁敏感加权成像来评估 CMB,对 CMB 与自发性颅内深部少量出血进行鉴别。自发性颅内深部少量出血的范围较大,表现为一个不规则的囊腔,其在 T1 和 T2 加权及FLAIR 序列图像上均可显示。

脑萎缩

2012 年的共识指南将脑萎缩定义为与特定局灶性损伤如脑外伤或梗死无关的脑容积减少。推测脑组织减少是由脑沟(周围)和脑室(中心)相对于颅内容积的扩大所引起的。在横截面成像时,经常可以发现由皮质梗死导致的脑组织减少,应将此与由弥漫性病程导致的局灶性或全面性脑萎缩进行鉴别。

来源:华夏影像诊断中心

【版权声明】本平台属公益学习平台,转载系出于传递更多学习信息之目的,且已标明作者和出处,如不希望被传播的老师可与我们联系删除

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com