福建晋江安海镇是郑成功的第二故乡,明朝末年,郑成功在这里竖起招兵,新兵中有不少内地村民,他们不熟水性,每次开航出海都会有人因为晕船而失去战斗力。为了在海上抵抗荷兰人的入侵,郑成功想到了这个赤足操练水上捉鸭的练兵方法。在一次次的游戏过程中,频繁落水的士兵们逐渐克服了对海洋的恐惧。在东征台湾的海战中,他们拼力厮杀了荷兰的战舰大获全胜。为了纪念这次胜利,安海人每年都要举办水上捉鸭的比赛。延续至今,成为了古镇一绝。

郑成功就是在这个作为古渡口的安海生活成长,书写了一段波澜壮阔的历史篇章。这里不仅仅是郑氏家族兴起的摇篮,更走出了历史上曾新品荡四方的安平商人,也造就了如今遍布海外的众多侨胞,走进这个古渡口,已经失去了往日的功能,曾经温柔的海水也渐渐远去,但是作为安海交通是和文明史的见证,这里承载了古镇人对家乡过往荣耀的追忆。

安海古称安平。位于福建省晋江的西南部,与金门岛隔海相望,这座闽南古镇因海而兴。民以海为耕,商以海为誓,伴随着潮起潮落,小镇走过了800多年的漫长岁月。南宋时安海港商船密布,外国的商人沿海上丝绸之路而来,交易各种山海货物。德化,永春的瓷器在这里被装上船只,销往亚非拉欧各国,到了明代,郑氏家族定居安海,他们镇守的这片海域的安宁守卫着往来的商船。古镇上的人们也从这里出发,走出了八闽,越过了海洋,走向了更广阔的世界,造就了安平商人遍天下的美名。

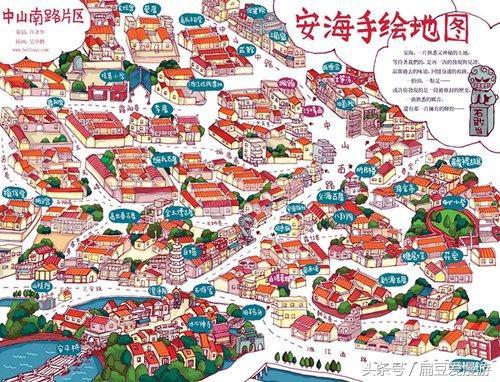

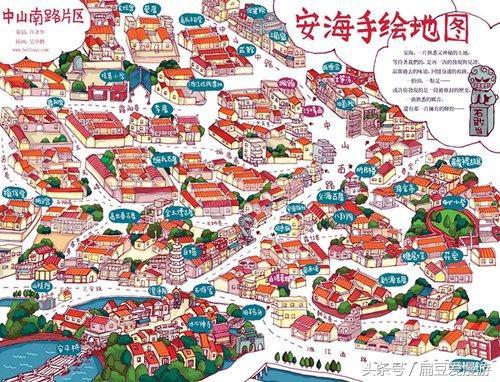

海上贸易繁荣造就了安海古镇的百年风华和市井百态,延续着历史的辉煌。安海镇如今已经成为迅猛崛起的经济强镇,隐匿在高楼大厦之间的老街老巷,古宅,古庙,是安海人对传统生活和文化的坚守。一条三里长的老街,是古镇的中轴线,它北起千年寺院龙山寺,南街安平桥。古老的街道上赶船的鱼人贩卖着刚刚收获的海鲜,卖菜的汉子担着菜担悠然地从街中穿过,贩卖传统蜜饯的食杂店里传来阵阵香气,一些小小的摊档紧紧的挨在一起,让人沉浸在历史与现实交错的静谧空气里。

在安海人的心中,这便是最浓厚的家乡记忆。

坐落在古街尽头的安平桥是当地人最引以为傲的建筑,这座世界上最长保存最完整的梁式石桥,长达2250米,是古代安海人智慧与勇气的结晶。提起这段造桥史,不得不提到宋代安海镇上一位大商人黄护。相传当年在安海镇和水头镇之间的海面有六七里宽,往来的老百姓全靠木舟搭渡,如果赶上了台风天,潮水汹涌,过往船只只往往难以幸免。因为做生意,黄护也经常来往两岸,看到百姓生活不便,就生出了要建一座跨海大桥的想法。黄护的善举得到了龙山寺两位高僧的鼎力相助,于是他捐出了家中积攒的银两开始造桥,然而在那个时代建一座跨海大桥谈何容易,由于当地缺乏石材,建桥用的每一块石梁都要利用大船,从海上的金门岛运来。最小的石梁有三吨,最大的石梁重达25吨,在没有大型机械的年代里,黄护只能利用海水涨潮退潮的力量来运送建材。

黄护造桥的故事感动了安海人民,大家纷纷响应,有钱出钱,有力出力,历经13年的不懈努力,一座跨海的巨型桥梁修建完成。从此便有了天下无桥长此桥的说法。黄氏家族把善念的种子撒播在安海的这片土地上,在安平桥建成之后的数百年间,虽然历经战乱,屡遭损坏,但每一次,古镇居民都效仿先人捐出家中钱财,把它修复如初。2308条巨大的石板。严丝合缝地镶嵌在一起,这些来自不同年代色泽不一的石头,纵贯了800多年的岁月,在时光中写下了安海人的精神坐标。由于时代的久远,年代的变迁,这座曾经横跨大海的古桥。没有了往日辉煌的气势,但这座古桥所承载的乐善好施的行为被安海人世代称颂。

在安海古镇的临海处,有一座近千年历史的白塔,是在安平桥建成之后,用建造桥的余资来修建而成的。这里既是安平桥的桥头堡,也是古时船舶出入海港的航标,在归乡的安海人心中,白塔就是家的方向。在安海有一个保留了几百年的习俗,明嘉靖年间,有一年安海同时有14名学子科举及第,考试结束后,他们相约回到故里,登上了这座白塔,点亮了白塔四周的大红灯笼,并在此立下了安邦新天下的大志。然后每逢国家重大庆典安海人都会点亮这座白塔。

明亮的火光映衬在每一个古镇人的脸上。也温暖在每一个人的心里。在这座闽南古镇里。善行天下的传统,不仅流连于家长里短。燃烧在火红的灯笼高高挂起的薪火传承间。更涌动在老街故人依然鲜活的记忆里。,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com