故乡教案讲课稿(故乡教学后记)

《故乡》是一篇老课文,更是一篇经典课文,教学用了三课时,安排如下:

第一课时:反复朗读,整体感知

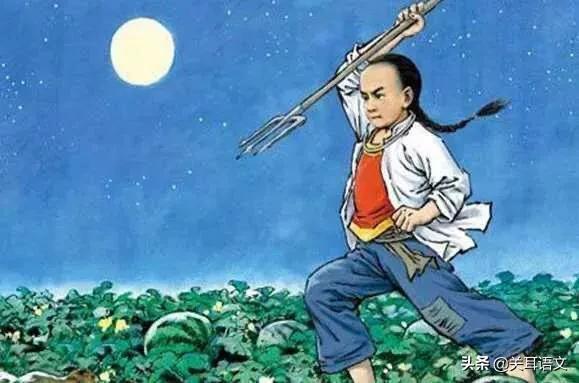

1.回忆小学课文《少年闰土》,导入本文学习

2.了解作者及背景(学生展示,老师强调补充)

辛亥革命后,封建王朝虽被推翻,但帝国主义的入侵和操纵,地主阶级的军阀的统治,这双重的压迫使中国的广大人民尤其是农民,处于饥寒交迫,水深火热之中。1919年12月初,鲁迅从北京回故乡绍兴接母亲,亲眼看到故乡的破旧不堪和农民生活的贫困,百感交集,思绪万千,一年后就以这次经历为素材,创作了小说《故乡》。

3.熟悉小说的三要素(人物、故事情节和环境),梳理小说的故事情节。

小说以时间为序,以我回故乡的所见所闻为线索展开故事情节,全文可按“回故乡——在故乡——开故乡”三个方面分为三个部分:

一(1~5段)描写了故乡的萧条景象和作者见到故乡的复杂心情,并交代了“我”回故乡的时间地点、回家原因及心情。

二(6~77段)写“我”回故乡的见闻与感受。

①老屋的寂寥使“我”沉浸在深深的悲凉之中;还写与母亲商定搬家的事情。

②写“我”回忆与少年闰土的友情。

③写“我”见到“圆规”杨二嫂。

④写“我”见到了中年闰土。

三(78~88段)写“我”怀着深深的失望与痛苦的心情离开故乡,但“我”并不因此消沉、悲观,而是寄希望于未来和下一代。

第二课时:分析探讨 解读人物

1、分析闰土形象(通过表格来完成,学习运用多种描写方式展示人物刻画人物的性格的方法):

把少年和中年的闰土从(1)肖像描写(2)动作神态(3)对“我”的态度(4)对“生活”的态度四个方面进行对比,引导学生从原文语句寻找,抓住关键词、句分析人物形象,把握闰土的“变”。

少年闰土:雪地捕鸟,月夜刺猹,“心里有无穷无尽的希奇的事”——聪明勇敢、活泼开朗;

4个省略号(5处对话)说明闰土心里有无穷无尽的希奇的事,说也说不完。 “只是不怕我”,“不到半日,我们便熟识了”,说明我们之间情真意切,亲密无间。

中年闰土:说话前的神态是欢喜一凄凉一恭敬;他说了七句话,前六句用断断续续的话表达自己的心情和谦恭,最后一句还是用断断续续的话诉说自己的苦状;说话后的神态是“只是摇头,脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般”迟疑麻木、痛苦难言。5处对话中9个省略号说明闰土心里有说不尽、道不明的苦处。“迅哥儿”改称“老爷”,要水生“给老爷磕头”认为少年时的“哥弟称呼”是“不懂事”,不成“规矩”,拣了“一副香炉和烛台” 将希望寄托于神灵,他被封建礼教牢牢束缚,写出闰土不仅为饥寒所苦,而且深受封建等级观念思想的束缚。“厚障壁”就是所谓“身份”、“地位”所形成的人与人之间的精神隔阂。

结论:闰土是在生活重压下艰难地挣扎着的中国劳苦民众的代表。

2、杨二嫂的形象(对杨二嫂的描写,先闻其声,再见其人,可讨论此人是否可以删去不写)

外貌描写:“凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人“像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规”

对话、动作描写:表现了她尖嘴利舌,贪小泼辣的小市民习性和日趋贫困的生活。

结论:杨二嫂是庸俗的小市民的典型形象。杨二嫂是当时社会既被侮辱、被损害,而又深受私有观念支配的村镇小私有者形象的代表,她的形象塑造有两个意义:一是用她的自私刻薄来衬托闰土的纯朴善良;二是用她的变化来说明城镇小市民的贫困化,从另一侧面反映了农村经济的破败,反映了当时社会的弊病。

3、“我”的形象及其意义

“我”不是作者,是一个线索人物,主要采用内心独白,直抒胸臆的方法。“我”是一个追求新生活,心怀希望的知识分子形象。

闰土的巨大变化,与“我”的思想隔阂刺痛了“我”的思想上引起极大震动、悲哀、愤慨。哀其不幸,寄予无限同情。 杨二嫂的变化,令“我”感到讨厌。

故乡萧索的景色衬托了“我”悲凉的心情。现实的故乡与记忆中的故乡距离太大,“我”非常失望,从而抒发了对帝国主义、封建主义的无比憎恨的感情。 离别故乡时复杂的思想感情,更使“我”热切要求推翻旧社会创造新生活的革命精神,表现了“我”对革命任务艰巨性的深刻认识和实现理想的信心、决心。一扫全篇沉闷的气氛,把小说的主题思想升华到一个新的高度。

第三课时:对比变化 探究主题

1、这篇小说实际上写了两个故乡:一是记忆中的故乡,一是现实目睹的故乡。记忆中的故乡,色彩鲜明,是幅“神奇的图画”,现实的故乡又是一幅怎样的图景?作者这样写的用意是什么?最后一段又再现了记忆中的故乡的美丽画面,这又说明了什么?

现实的故乡一片荒凉、沉重、窒息,“远近横着几个萧索的荒村,没有一点活气”,萧索、荒凉,看起来很悲凉。对记忆中的故乡(沉静、美好,想起来令人神往)和现实目睹的故乡的描写,作者采用了对比的写法

因为所选取的景物不同:前者取了荒村、阴晦的天气;后者取了金黄的月、碧绿的西瓜、健康的少年等。景物的色彩不同:前者昏黄、阴晦;后者碧绿、金黄。

在文章的结尾,再次出现金黄的月、碧的沙地,表现了作者对故乡美好的回忆以及对未来的一种憧憬。这样写,突出了现实故乡的每况愈下的变化,反映了在帝国主义和封建主义的残酷蹂躏下日趋破产的旧中国农村的社会现实。

2、重点句子

①在离开故乡时,为什么“我想到希望,忽然害怕起来了”?

(因为“我”希望后辈有我们所未经生活过的新生活,比较茫远,担心难以实现。我们所未经生活过的新生活,不同于“我”、闰土、杨二嫂的生活,是消除封建思想、黑暗社会等所造成的人与人之间隔膜的新生活。这是一种打破尊卑、超越物质、充满纯真的人与人之间的关系。)

②“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。” 怎样理解这句话?

(只有希望而不去实践,等于没有希望。以路为喻体,形象地说明了美好的新生活要从实践中获得,并要有推翻旧社会、争取新生活的勇气与信心。)

3、小说主题探讨

(1)“故乡”是中国人精神的反映。从孩子的纯真、有生气到成年人的麻木、愚钝,表现了中国普通民众的生命和活力怎样被扼杀;

(2)表现中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回;(3)渴望纯真的人与人的关系。 小说着重刻画了一个受尽当时社会摧残剥削的劳苦农民闰土的形象。通过对闰土悲惨遭遇的描述,生动地反映了当时的社会面貌,深刻揭露旧社会对农民从肉体到精神的重重残害,表达了作者改造旧社会、创造新生活的强烈愿望和坚定信念。

4、拓展训练--方法归纳:

①如何分析境描写?

环境描写分自然境描写、社会境描写及面描写。自然境描写主要有渲染故事气氛、烘托人物形象、深化作品主题等作用。

②分析对比手法?

本文运用比的手法,在对比中刻画人物形象,在对比中彰显主题。

③如何分析人物形象?

分析肖像描写,体会人物精神风貌和思想品德。本文着重描写了闰土和杨二嫂的人物形象,从而反映了辛亥革命前后农村破产、农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真的人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜,表达了作者对现实的强烈不满和改造旧社会、创造新生活的强烈愿望。

5、作业--课后习题:续写宏儿和水生长大后见面的情景。300字左右。

学习经典,品味经典,在于立足经典,为我所用。希望能突破学法,实现不同的教学体验。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com