街头扫码多为骗局注意防范(春城夜谭扫码消费)

停车缴费、点餐、购物……如今,扫码支付代替人工服务已然成为一种日常,但这种本该“提高效率”“便捷快速”的消费方式,却因为部分场所设置的通过关注公众号来缴费、被迫授权个人信息、日常频繁推送广告等情况,给不少消费者带来困扰。立足方便的“二维码”,却成“拦路码”,这种现象值得关注。

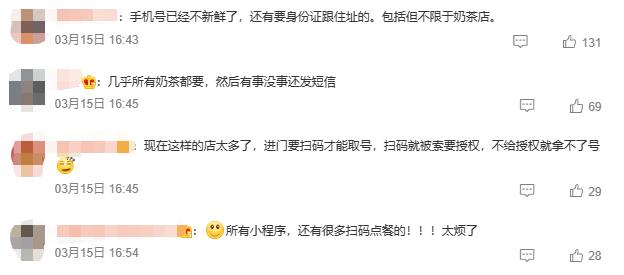

不少网友表示,很多门店都需要扫码才能取号,扫码就要被索要授权。

扫码消费为很多消费场景提供便利,本是好事。可怕的是,一些商家利用扫码消费的契机,变相强迫消费者关注其公众号、授权其读取消费者手机上的部分信息,如果消费者不同意就没办法进行下一步操作。而如此被“自愿”、被“同意”后,消费者极有可能面临各种营销推送,个人信息也可能被泄露或滥用。当“扫码消费”变成“扫码烦”后,意味着偏离了便利支付轨道,会令消费者产生抵触心理,进而影响商家的日常经营,实则得不偿失。

不少消费者表示,比较抵触扫码消费要被授权读取信息。

“扫码关注”不应成为消费场景中的“单选题”,消费者、商家与监管部门均需有所作为。

国家互联网信息办公室新修订的《互联网用户公众账号信息服务管理规定》明确提出,未经互联网用户知情同意,不得以任何方式强制或者变相强制订阅关注其他用户公众账号。中国消费者协会发文明确,强制扫码点餐、强制关注公众号或授权个人信息的行为违反消费者权益保护法。可见,“扫码消费”变成“扫码关注”属于违规行为,商家应该遵守相关法律法规,恪守商业伦理道德,尊重消费者的自由意愿,保障消费者隐私权和知情权。

根据消费者权益保护法,经营者不得利用格式条款并借助技术手段强制交易;根据个人信息保护法,除一些特定情形,利用个人信息时需取得个人在充分自愿、知情前提下的同意,且不得以个人不同意处理其个人信息或者撤回同意为由,拒绝提供产品或者服务。

互联网时代,不论是精准推送营销广告还是过度索权获取消费者个人信息,都已涉嫌违法。扭转这种局面,需要消费者敢于向强制性扫码消费说不,需要消协等有关方面助力维权,也需要相关部门积极纠偏、作为。

让扫码消费变得简单轻松,让消费者享有更充分的“扫码自由”,必要且紧迫。

掌上春城综合整理

来源:新华社、工人日报、新浪微博、网友评论等

责编:李晓梅

编审:符亚丽

终审:周健军

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com