日本人看鸦片战争(日本如何看鸦片战争)

1840—1842年,中国在第一次鸦片战争中被大英帝国打败,被迫签订《南京条约》这种丧权辱国的不平等条约,割地、赔款、开埠,从此中国进入半殖民地半封建社会。

1856—1860年,英法两国寻衅清朝,挑起第二次鸦片战争,清朝再次战败并签订《天津条约》和《北京条约》,丧失了更多国土和权利,半殖民半封建危机进一步加深。

鸦片战争致使中国发生了“数千年一大变局”(李鸿章语),相对平静和封闭的东亚社会由此进入了云谲波诡的剧变期,日本也以鸦片战争为契机转换了历史大方向,“中国殷鉴”成了这一转换的产物。

在德川中后期,尽管日本的中国观已开始裂变,但其传统的慕华、畏华意识依然在社会中广泛存在,这种意识的根本性改变是从鸦片战争开始的。

因为中国在鸦片战争中的失败,意味着日本古来效仿了上千年的楷模开始坍塌了。

第一次鸦片战争爆发时期,日本已进入德川末期,同样也面临着中国面临的问题,那就是如何应对西力东渐的问题。

因此,大英帝国迫使貌似强大的清朝屈服,对日本朝野产生的影响是震撼性的。

“周公孔子之国”何以战败?日本何以应对才能避免覆辙?成了日本亟待回答的课题。

其中日本学者担起了先驱启蒙作用。

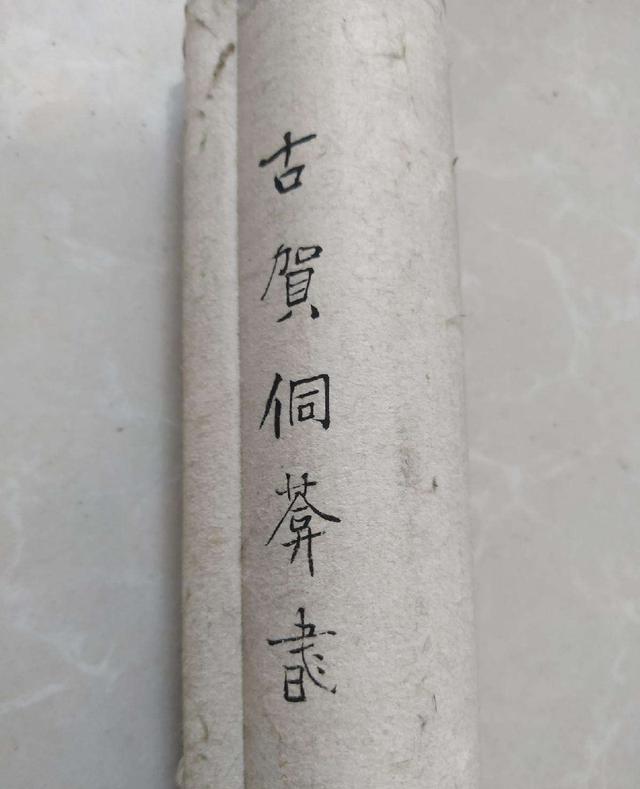

那日本学者如何看待鸦片战争呢?古贺侗庵(1788一1847)他是幕府时期的知名儒者,1813年著《殷鉴论》,对“唐人(清人)之失”进行了讨论;1838年著《海防臆测》,讨论天下大势,认为清朝是日本的殷鉴不远,还发出了“异日清或为泰西(西方)所并有”的预言。

鸦片战争尚未结束,古贺侗庵便根据流转到日本的西方新闻报纸和自己所能掌握的信息,在1841年写成《鸦片酿变记》,影响了一大批日本幕府末期学者和志士,这本书里面值得注意的看法有两点。

- 一,关于鸦片战争的性质。

古贺驳斥了西方报纸的不公正性,指出并不是清朝非理无道而招致大英帝国出兵的说法,认为清朝才是战争的正义一方。

他在里面说道:“所谓非理无道,即指清之禁鸦片之令也。然清一谕不悛,掷数百万金购之而后焚,绰乎有大国之风。.....非理无道,实在英机黎而不在清。”

为此他感到十分忧虑,认为西方“专事货利,为力是竞”,完全不顾义理,为力是论,所以日本要强大起来,要不然就算是正义一方,受害一方,也毫无用处。

古贺还根据西方诸夷多种鸦片来清朝获得利润,而自己国内严令禁止吃鸦片的事实,批判了“(西方)戎虏豺狼之性,饕餮之欲,唯利是竞,不顾信与义”的丑恶行径。

- 二,分析了清朝所以惨败的病根。

古贺指出,海防对策上,清朝濒海不修船舰火器,这是防御的一大失误;思想意识上,清朝妄自夸扬自己的强大,这是中国自古以来就有的大病根,很难改变。

后来,古贺在其他著述中对中国的“妄自尊大”进行了更加深入的分析,指出“腐儒的通病在夜郎自大而不通外国事情”,认为清朝人喜欢“夸诩自大”,所以导致自己的见闻越来越狭窄,这必然导致“夸诩自大”越来越严重,从而导致死抱所谓的“尧舜之道”而不能采万国之所长而施政。

由此他发出感叹:清朝地大物博,超过欧罗巴全洲,然而富强莫能与之比。最重要的原因就是“侈然自大,不务外攘”,以为大英帝国只是一个西边的小国,连最基本的海外信息都不愿意调查,最后只能“纳金乞和”才得以自免。这正是日本“覆车之灼灼可鉴者也”。

幕末儒者,1843年完成《鸦片始末》,首次对鸦片战争的始末进行了全面且系统的论述,在日本知识界很是流行。

斋藤在这本书清晰地表达了如下三层意思。

- 一,鸦片战争之前的清朝,“疆之大、力之强,自有汉土以来,未之闻也”,是“堂堂仁义之大邦”。

这种表述折射了鸦片战争前古代日本具有普遍性的传统“中国印象”。

- 二,“鸦片之事,曲在英,直在清”。表明作者也没相信西方报纸上的新闻,对鸦片战争起因和性质的认识是清醒的,在是非判断上有正确的立场。

- 三,英胜清败的原因“在平日不在鸦片之事也”。

他认为清朝的弊端在于清朝以上国自居,侮视“海外诸国如同犬彘猫鼠、冥顽不灵之物”;而大英帝国的强悍则不仅在于“航海纵横,称雄西域”,而且对中国早就有了觊觎,多年以来颇得清朝要领。

作者通过是否知晓世界、是否有“机智之敏”和“器械之精”、是否“颇得”对手的“要领”,言简意赅地点明了双方胜负的内在原因。

幕末大儒,又名世弘、甲藏。1847年编撰《阿芙蓉汇闻》,后把这篇文章和《论清十败》等11篇文章结集为《隔靴论》。

盐谷对鸦片的祸源进行了深入考察,指出“鸦片之祸自澳门居西洋诸夷始”。

在盐谷看来,西方诸夷对清朝的情况,包括风土人情,文字言语、国策得失、官吏能否、戎备虚实,莫不洞悉。反之,清朝对西方一点都不了解。

盐谷在《阿芙蓉汇闻序》中认为清朝就是日本的前车之鉴。

盐谷宕阴的鸦片战争论对当时的日本影响甚大。

尊王攘夷运动的教父吉田松阴认为“盐谷文五六篇皆妙,实为海内之文宗。”

他在《天保上书》中分析了清朝失败的原因,指出大英帝国“与唐国(清朝)相比,土地颇为偏小,更与其争战极为不利。”但是却敢于大胆袭来,最终唐国大败,英军却无一人死亡,所依靠的就在武备力量。反过来,他还嘲笑唐国的火炮技术就是儿戏一般。

横井小楠(1809一1869)他将鸦片战争中国失败的原因归结为政教风俗不如人,认为清朝是亚细亚洲最大的邦国,自古各种圣贤智者相继勃兴,文物领先于世界万国,后来将全世界没有开化的草昧外国分为九夷八蛮,然后施以怀柔之策。然而现在“主愚暗而失贤明”,却依然自称中国华域,何其愚昧。

而且道光年间,鸦片战争被大英帝国打败,不得不立“和亲赔款”之条约,极其屈辱,然而朝廷依然优柔寡断,丝毫没有惩戒反省的意思。

身为日本著名贤藩,他也对清朝的堕落也非常惊讶,认为英、法攻陷北京,清帝远逃,而后缔结城下之盟,“实乃甚不知耻也”。为此慨叹中国“已病入膏肓,难以疗治,殊至割地、乞和,则无药可救”。

这些日本学者和社会名流产生的“中国殷鉴论”,通过战争性质、清朝失败的原因、对日本的借鉴、日本的对策等不同角度的分析和探讨,迈出了从根本上改变传统中国认识的第一步。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com