古代七夕有什么活动 七夕跟蜘蛛有什么关系

极目新闻记者 夏雨

实习生 陆雁彬

“金风玉露一相逢,便胜却人间无数。”

随时间推移、传统佳节的现代再造,在七夕这天,轰轰烈烈地表达爱,显然已成为现代男女的心之所向。

不过,在漫长历史中,七夕成为爱情的代名词并不久远。这一中国传统文化佳节,其实是古代女子的乞巧节,尤其属于年轻女性特别是未婚少女。相应地,节日这一天的活动内容亦特色独具,以“乞巧”为主题,大张旗鼓地强调与鼓励精进女红技艺,“织布高手”蜘蛛也会加入到七夕的活动中。

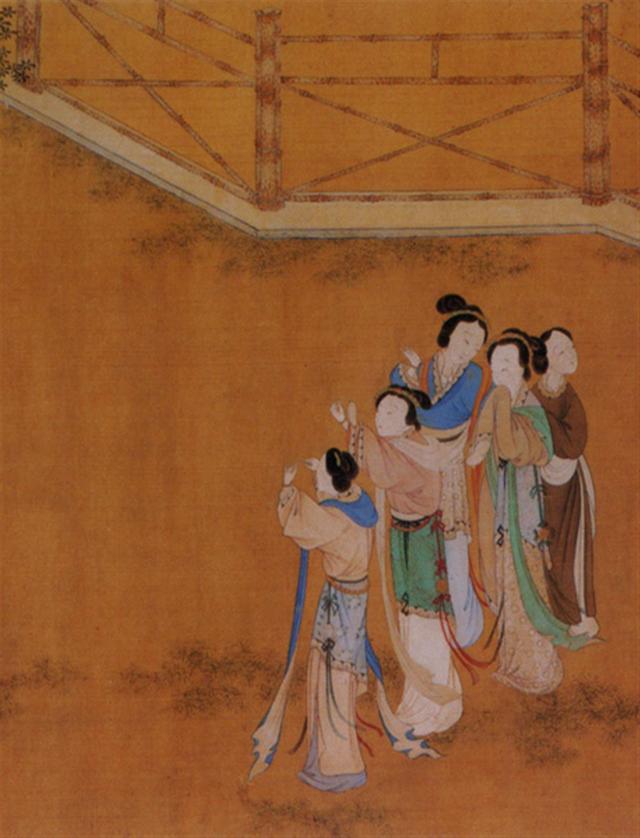

明人仿仇英的这幅《汉宫乞巧图》卷(局部) 中国国家博物馆

何为乞巧节?七夕又与蜘蛛能有什么关系?不谈爱情,古代的都市丽人们怎么过七夕呢?

七夕不是情人节

易中天“再说就成祥林嫂了”

“七夕不是情人节。”

著名作家、学者易中天也记不清自己到底说过多少次这句话了,只觉得“再说就成祥林嫂了”。

易中天曾在其个人微信公众号发布一篇题为《七夕不是情人节》的文章,迅速引发网友转评赞。他在文中强调就算有牛郎织女,七夕也不是情人节。并引用唐代诗人林杰的《乞巧》“七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条”来力证:“对月穿针,是比眼神,也是比手艺。为什么要看牛郎织女?他们是劳动模范啊!”

据介绍,七夕是一个古老的传统节日,由星宿崇拜演化而来,为传统意义上的七姐诞,因拜祭“七姐”活动在七月七晩上举行,故名“七夕”。

七夕是祈福许愿,乞求巧艺的节日。易中天表示,在七夕我们应该尽情地展示手艺,至于谈情说爱,就等三月三——上巳节,“农历三月初三才是地地道道的中式情人节”。

对此,不少网友表示涨知识了,要在七月初七乞巧节,学学古人做手工。易中天则风趣回应,“确实,不能除了打字快,没有别的手艺。”当然也有网友“含泪”留言:“要是女朋友看了这篇文章就又多了一个三月三情人节了。”

七夕在宋代成全民狂欢节

后被赋予爱情传说

对于七夕不是情人节。

也有网友认为,现代社会赋予的新含义也隐藏了对美好生活的向往,同样值得肯定。

湖北经济学院副教授王世立,主要研究古代文学、文学经典传播与接受,他曾在文学作品选讲课程中,介绍描写七夕的古诗词以及背后的故事。

他接受极目新闻记者采访时介绍,自西汉、唐宋以来七夕就有文献记载,尤其宋代七夕已演绎成全民狂欢节,但其后逐渐收窄,尤其经历史发展,七夕被赋予了“牛郎织女”的美丽爱情传说,使其成为了象征爱情的节日,从而被认为是中国最具浪漫色彩的传统节日,成了非常专一的“情人节”,在当代更是产生了“中国情人节”的文化含义。

除了唐代诗人林杰的《乞巧》,浩瀚如海的中华诗词中不乏对七夕的大量刻画:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”“纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度”“七月七日长生殿,夜半无人私语时”。

“此外,杜甫、曹松、李贺、罗隐、刘禹锡、李商隐、李清照、范成大等名家都以七夕为题材,留下过很多赞美自由恋爱和寄托相思之情的诗篇。”

王世立回忆,七夕最早出现在《诗经·小雅·大东》:“维天有汉,监亦有光。跂彼织女,终日七襄,虽则七襄,不成报章。彼牵牛,不以服箱。”诗中牛郎被称为牵牛,但当时牛郎和织女只是指天上的星星,而没有爱情方面的描述。西汉时,牛郎织女被描述成两位神人,班固的《西都赋》中曾有描写“临乎昆明之池,左牵牛而右织女,似云汉之无涯。”指昆明池两边的牛郎、织女雕像。牛郎织女的神话成熟于南北朝,任昉的《述异记》记载:“大河之东,有美女丽人,乃天帝之子,机杼女工,年年劳役,织成云雾绢缣之衣,辛苦殊无欢悦,容貌不暇整理,天帝怜其独处,嫁与河西牵牛为妻,自此即废织紝之功,贪欢不归。帝怒,责归河东,一年一度相会。”

缂丝七夕乞巧图轴(局部)清 故宫博物院

七夕节古代女子活动多

搭建彩楼赛乞巧开派对

人的一生是遇见与别离的一生,对此,银河两岸的牛郎织女也不例外。

不过相逢时只管热烈,所以当下的男男女女们会以互赠鲜花礼物来享受佳节。

那古代的女孩会如何欢度节日呢?

据介绍,拜七姐、祈福许愿、乞求巧艺、坐看牵牛织女星、祈祷姻缘、储七夕水等,均是七夕的传统习俗。据《析津志》,按照传统,这一天,稍有财力的人家都会在庭院中搭建一座彩楼或者彩棚,把亲朋好友邻居的少妇女孩们邀请来,聚在一起,举办“乞巧会”或称“巧节会”,当夜就安排她们留宿,第二天还要赠送些小礼物、食品,护送女客一一回家。所以,七夕也称为“女儿节”“女孩儿节”。

据南朝宗懔的《荆楚岁时记》可知,早在南北朝时代,七夕节的风俗就已形成:搭建彩楼;女性们在彩楼里摆设瓜果,焚香祭祀牛女双星,向织女“乞巧”;组织月下穿七孔针的比赛;一旦有蜘蛛在作为祭品的瓜果上结网,则认为是“得巧”的瑞兆。此后的年代大致沿袭了这些古老的仪式,只是在细节上时有改易。

王世立表示,实际上,七夕节的活动非常丰富,而且根据时代与地域的不同而变化。像在宋代,七夕节被添加了“宜子”“宜生”的寓意,也是从宋时起,七夕时的节令食品固定为“巧果”,用兑有糖或蜜的面团捏成各种花样,在油锅内炸脆。这等于是在饮食方面来考验主妇、少女们的技巧水平了。

古代女子七夕大多是姑娘们穿针引线,做些乞巧的小物品,再摆上些瓜果,赛乞巧,各个地区的乞巧方式不尽相同,但各有各的趣味。

比如在岭南广东,七夕节有拜仙的传统民间习俗,这个活动已婚女子一般不能参加,但婚后的新娘,在过七夕节时,要举行辞仙仪式。在初六晚上祀神时,表示与姑娘节离别之意。而鄄城、曹县、平原等地吃乞巧饭,乞巧的风俗却十分有趣:七个要好的姑娘拿来面、菜,一块儿包饺子,把一枚铜钱、一根针和一个红枣分别包到三个饺子里,乞巧活动以后,她们聚在一起吃饺子,据说吃到钱的有福,吃到针的手巧,吃到枣的早婚。

(来源:极目新闻)

更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端,未经授权请勿转载,欢迎提供新闻线索,一经采纳即付报酬。24小时报料热线027-86777777。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com